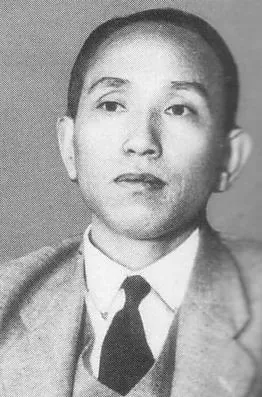

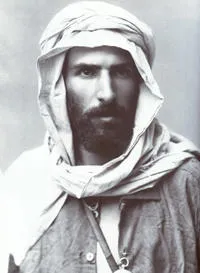

生年: 1902年

名前: 蔵原惟人

職業: 文芸評論家

没年: 1991年

蔵原惟人 文芸の光を求めて

年静かな日本の田舎町に一人の男の子が生まれたその名は蔵原惟人彼の誕生は当時まだ幼かった日本文学界にとって後に大きな影響を与える運命的な瞬間となる彼はやがて文芸評論家として知られるようになるがその道のりは決して平坦ではなかった

幼少期から文学に興味を持ち地元の学校で優秀な成績を収める皮肉なことに彼の成績優秀さは周囲から嫉妬されることも多く孤独感を抱えながら成長するしかしその孤独こそが彼に深い思索と感受性を与えたと言えるだろう

大学進学後蔵原は特に近代文学への興味を深めていくしかしそれにもかかわらず社会情勢や文化変革によって混乱した時代背景が影響し多くの若者が自分自身を見失っていたそんな中で彼は自らのアイデンティティを確立するため必死になったそして彼が見出した道こそ自身が愛する文学だった

年代初頭蔵原はいよいよ文芸評論家として活動し始める初期作品では新しい作家や作品への評価を書き続けたその評価には真摯さと共感力が表れておりおそらくそれこそが読者たちから支持された理由なのだろうしかしこの時期には多くの批判も受けた議論になった作品について語った結果その意見に賛同しない声も多かったそれでもなお彼は自分自身を貫き通す決意を固めていた

そして年代日本全体が戦争へと向かっている中で蔵原はその影響下でますます厳しい状況下に置かれることとなる文化と戦争という二つの対立する概念について考え続けながらもそれでもなお文学への情熱だけは冷めることなく持ち続けていた

戦後日本社会には再構築と新しい思想への欲望という二つの大きな流れが生まれたその波に乗り遅れず生涯学び続けようとした蔵原だったしかしそれにも関わらず新しい潮流との乖離感から葛藤の日もあったそれでも文芸という船で航海することこそ自分自身なのだという信念だけは揺らぐことなく保持していた

年代以降彼の記事や評論は次第に注目され多くの記事から得た洞察力や分析力によって現代文学界でも重要視される存在となった作者とは何か創作とはどんな行為なのかなど深遠なるテーマについて考察し続けその姿勢には一定数以上ものファン層すら形成されたと言われているそれゆえおそらく彼の日記には私を超越した視点で物事を見る眼差しも記録されていただろう

年代高齢になり体調も思わしくなくなる中でも執筆活動だけは止むことなく続けたそして年生涯年という長い旅路を終えるその死去後多くの記事や書評集などから垣間見る生活スタイルや思想観一貫した理念などその影響力はいまだ健在だと言われている

不滅なる遺産

(文化人類学)界隈ではもし蔵原惟人ならどう表現しただろうと仮定して語るほどまでになったまた有名雑誌の記事コラムにもその存在感が色濃く残っており一部ファン層では今なお根強い人気ぶりだと言えるこのような背景から考えてみても一体誰それとの接点なしには成就できない地位へと昇華させたエッセンスとは何だったのであろうか今日人の日常生活へ通じる言葉選びそれぞれ異なる著者によって発信された内容これまで培われ・進化してきたいわば言葉という概念自身これは決して単なる想像上で片付けるべきものではない

結論的視点反映されつづける魂

(文化人類学)主義的立場によれば本当に重要なのはいわば過去ならぬ現在にどんな形態として残存し・浸透させ・一般市民皆様方へ及ぼす波及効果になるのでしょう実際この世代交替的テーマ等について取り組む必要性昔言われつつある一部分とも非常につながっていますね憂鬱且つ希望豊かな内面世界ゆえ感じ取れる温度熱量これまた心底共鳴できそうです 直近数年間で特定分野内でシェア拡大中 ふと思いついたアイデア等さて次世代著者様方辺り如何ですか そう言えば待望とも併称できそうですね