生誕年: 1814年

死亡年: 1875年

職業: 画家

国籍: フランス

主な作品: 「落穂拾い」「晩餐」など

スタイル: バルビゾン派

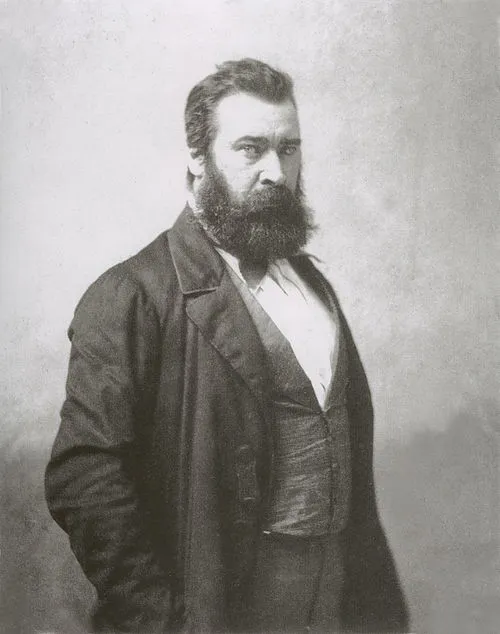

年 ジャンフランソワ・ミレー画家 年

世紀のフランス農村風景が広がるこの時代にジャンフランソワ・ミレーはただの画家ではなく労働者たちの目を通して世界を見つめる鋭い観察者だった年に生まれた彼は南フランスのシャルルヴィルで育ちその少年時代は大地と人と共に過ごすものであった

彼が画家として名を馳せるまでには多くの試練が待ち受けていたしかしそれにもかかわらず彼は自らの道を貫くことを選んだ若い頃から数多くの絵画技法を学び自身のスタイルを模索したミレーだったがその内なる衝動はいつも農民を描くことであったこの選択こそが彼を後に印象派や社会主義的なテーマへと導くことになる

ミレーにとって人の日常生活や労働は単なるモチーフではなくその魂であり本質であった皮肉なことにその晩年には彼自身も貧困に苦しむこととなり自身の作品によって描かれていた世界との乖離感に苛まれる瞬間も多かったと言われているおそらくこの苦悩こそが彼の作品へ深みを与えた要因だったかもしれない

年代にはパリへ移り住むものの都市生活への適応は容易ではなかったしかしそれでもなお彼は粘り強さを持ち続けたそして種まきや収穫など一連の農業作業をテーマとした絵画群によって一躍注目される存在となったそれらは単なる風景画という枠組みから脱却し人の日常生活への深い洞察を示していた

年代になると晩鐘や女工のような作品によって一層名声を高めていったその特異な視点から生まれる作品群には多くの場合生き生きとした色彩と力強い筆致が込められているしかしながらこの成功にも背後には苦悩する姿勢が隠されていたファンから絶賛されながらも私自身はいまだ満足できないと語ったとも言われている

年この偉大なる画家ジャンフランソワ・ミレーはその人生幕を閉じたしかしながらその死後間もなくして彼が残した遺産特に労働者への同情心は時代背景として重要視され続けたまたそれ以降世代交代しながら現代美術へ影響力及ぼす事例ともなり多様性ある表現方法へつながるのである

現在でも多くの人が美術館でその作品を見る際ミレーとは何者かを問うまた美術史上でも影響力ある人物として語り継がれており日本でもその名声から関心持つ人は決して少なくない農民という存在への愛情これは明確にマスメディアなどでは理解されづらい部分でもあり有名無名問わず多様性考える上で欠かせない要素と言えるだろう

皮肉にもミレー自身大衆化されたアートシーンから距離感保ちながら創作活動続けていたそれゆえ彼亡き今なお影響力ある存在として称賛され続ける理由なのだろうそして今日まで伝わる思想・理念それぞれ独自性持ちながら形作れる可能性示すもの果たしてこの先どんな形で新世代芸術家達によって再構築されるのであろうか