生年: 1539年

没年: 1606年

職業: イエズス会の宣教師

宗教: カトリック教会の司祭

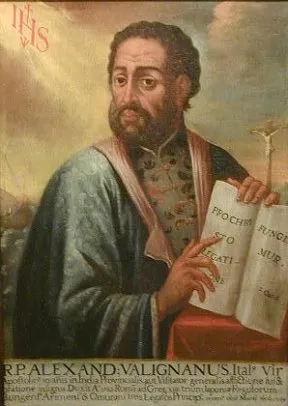

アレッサンドロ・ヴァリニャーノ カトリックの信仰を広めた宣教師

年イタリアのヴェネツィアで生まれたアレッサンドロ・ヴァリニャーノはイエズス会の宣教師として名を馳せた彼は若き日から知識欲に満ちており大学では哲学や神学を学んだカトリック教会への強い献身は彼の運命を決定づけることになるがそれがどれほど壮大な旅へと彼を導くか当時はまだ誰も予測できなかった

彼がイエズス会に入会したのは年頃これは彼にとって転機となった瞬間だったしかし宗教的な情熱だけではなく教育者としての使命感も持ち合わせていたためこの新しい道で多くの人に影響を与えようと決意することになる

年ヴァリニャーノはアジアへの派遣命令を受け日本という未知の国への冒険が始まる皮肉なことにこの旅路には数の困難が待ち受けていた海上で遭遇した嵐や異国文化との衝突それにもかかわらず彼は不屈の精神で困難を乗り越えていった

日本へ到着すると彼はまず文化や言語を理解しようと努めるそれから日本人との対話によって信仰について深い考察へと導いていくこのプロセスには特別な配慮が必要だったと思われる何故なら新しい宗教思想が古来から続く伝統的価値観と交わる場面では多くの場合抵抗感が生まれるからだ

当時日本にはすでに仏教や神道など様な宗教思想が根付いていたしかしその中でも特筆すべきはおそらく彼自身によるカトリック教徒学校の設立だったこの教育機関では日本人学生たちがキリスト教について深く学ぶことができその影響力は広範囲に及んだと言われている

しかしながらその成功にも関わらず多くの日本人にはキリスト教への理解と受容が進まなかった事実もあるそれでもなお一部地域では信者も増加し続けたのであるその一方で同時期に他国との摩擦も引き起こし始めていたためこの状況はいずれ問題視されるようになった

政治的困難と信仰

年代初頭日本国内で政治的動乱が起こり始めた当時有力だった織田信長や豊臣秀吉など権力者たちは外国勢力とりわけ西洋列強との関係性について慎重になっていたその結果西洋宣教師たちへの警戒心も高まりつつあったしかしそれにもかかわらずヴァリニャーノは自ら率先して政治家達との交流を図ろうと試み自身の活動基盤として利用しようともした

持続可能な戦略

そこで重要なのは教育を手段として使う戦略だったと思われる教育は単なる知識伝達だけではなく人同士の相互理解や共存につながっていったこの理念こそが当時多様化する日本社会内でも一定程度評価された理由かもしれないまたそれとは逆説的だが教育普及によって自分自身そして組織への批判も生じうる点でもあった

帰還後の日

(1590年代)しかしこの激動の日にも終止符を打つべき局面となり始め一度故郷へ戻る決断を下すそれまで積み重ねてきた経験や知識もちろん失敗も含むについて振り返りながら帰国することで自身の存在意義について再評価する機会となったしかし帰還後もしばしば日本訪問計画等提案しておりその際得意げになって述べていた言葉私自身日本文化側面より多く知識得ましたという言葉には切実ささえ感じ取れる (1606年) そうこうしている間に運命の日新しい課題発見願望抱えつつ亡くなることになるそしてその死から数世代経過した今なお多様性尊重し合う姿勢示す存在として記憶され続けていますその影響力とは何なのでしょうか実際今日私達社会人同士交わされ合う価値観基本的部分含む要素形成過程確認出来そうです希望抱いて前向いて行こうと思います歴史語源無視出来ぬ限界有りますね全然複雑ですが是非皆さんこれまで知られて無かった背景更に掘り下げ下さい