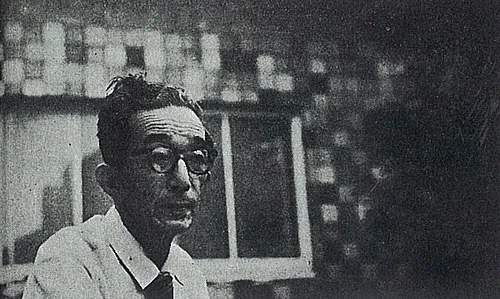

名前: 石川達三

生年: 1905年

職業: 作家

没年: 1985年

年 石川達三作家 年

石川達三は年に静岡県で生まれた彼の誕生はちょうど日本が急速に近代化していく過程の中で訪れたこの時代日本は明治維新を経て西洋文化を積極的に取り入れ社会は大きく変貌していたしかしその変化には様な矛盾や葛藤が伴っていたため若き石川には複雑な社会情勢が影を落としていた彼の幼少期は貧困と戦いながらも自らの感受性を育んだおそらくその経験が後の作品に色濃く反映されることとなる特に家族との関係や貧困層の人への同情心は彼の文筆活動にも大きな影響を与えたと言われている初めて文学に触れた瞬間それまでの日常から解放されたような感覚を得たかもしれない大学では文学と哲学を学びその後さまざまな職業についたしかしそれにもかかわらず作家としての夢を追い続けたそして年彼は小説蒼氓によって文壇デビューを果たすこの作品では人の日常生活や精神的葛藤が鮮烈に描かれており一気に注目を集めることになるしかしこの成功にも裏側があったそれぞれの登場人物には彼自身や周囲の人から受け継いだ苦悩が滲み出ているようだったその後も彼は次と名作を書き上げる花神やひなたぼっこなど多様なテーマに挑戦したそれでも皮肉なことに読者から高く評価される一方で自身の内面的苦悩とは決して距離を置けない状態であった特に戦争という荒波が押し寄せる中人間存在について深い思索へと導かれることとなったのである第二次世界大戦中日本全体が混乱する中で数多くの記事やエッセイを書く一方国家という枠組みだけでは語り尽くせない人間性への洞察も深めていたと思われるその頃多くの著作家同様自身も国家によって表現力制限された状況下でも創作活動を続けていた記者会見では私は自由意志によって書いていると語ったとも言われその姿勢こそ真摯さだった戦後日本復興期には新しい時代への希望と不安と共存する物語を書き続け一部では日本文学界の良心と呼ばれるほど多才さと独自性あふれる作品群へ至ったまたその日暮らしなど日常生活から生じる喜怒哀楽について詳細描写することで多くの読者から共感されただろうただし一方でそのリアルさゆえ人から逃避したい欲求も引き起こしかねない危険性も秘めていた晩年になるにつれて執筆活動は減少したもののおそらく新世代への影響力という責任感ゆえか多忙ながら講演などでも活発な姿勢だったその反面生涯孤独との闘いや時折見せる憂鬱さから逃げ切れてはいなかったとも考えられるそれでも年代にはノーベル文学賞候補とも噂されその名声はいまだ衰えることなく残り続けた年石川達三は人生最後の日へ向かうころ日本文学界への影響力だけではなく多方面で培った文化遺産とも言える存在になっていたしかし皮肉にもその死去当時多く的人気にも関わらず忘却されつつある危機的状況だったと言えるその後数十年経過した今でも新しい世代へ向け再評価され始め特に上では彼こそ本物と称賛する声も多い確実なのは不朽なる魂として今なお読み継がれているという事実だ