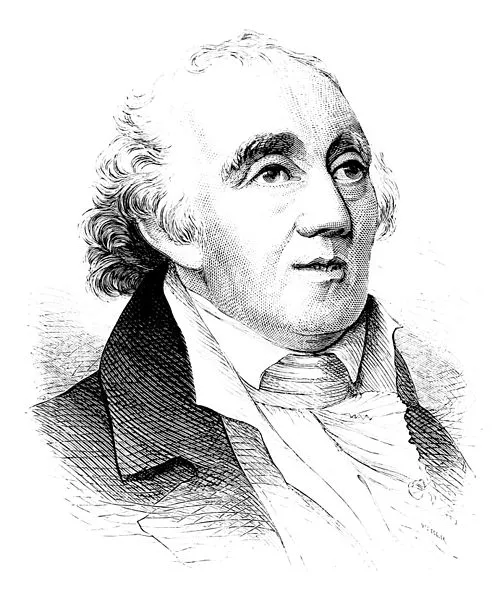

生年月日: 1834年(天保5年5月26日)

死亡年: 1898年

職業: 淀藩主・子爵

出身地: 日本

年天保年月日 稲葉正邦淀藩主・子爵 年

稲葉正邦は年のある夏の日淀藩の藩主として誕生したしかしその人生は平穏とは程遠く多くの波乱に満ちていた若き日の彼は武士としての教育を受けつつも西洋文化や思想に興味を持つようになるその好奇心が彼の運命を大きく変えることになるとはこの時点では誰も想像していなかった時が経ち彼は藩主としてその責務を果たすために日奮闘するしかしそれにもかかわらず日本全体が大きな変革の波に飲み込まれていく中で稲葉正邦には葛藤があった特に明治維新という歴史的な転換点では伝統と革新との間で揺れ動いていたと言われているおそらく彼は自身の立場と国の未来との狭間で苦悩しながらも新しい時代への適応を模索していたこのような背景から明治政府への支持を決めた稲葉だったがそれは単なる政治的選択だけではなく自身の理念や信念によるものでもあった皮肉なことに彼が進む道には多くの反発や不安も伴っていた周囲から裏切り者と呼ばれることも少なくなくそれでもなお彼は自ら選んだ道を貫いていったこの勇気ある選択こそがその後の日本社会への貢献につながったのである年には再び重要な役割を担うことになり大名としてその地位を維持し続ける中で西洋文明との交流にも力を入れたと言われている近代化という言葉が耳に残る時代一方では急速に進む外圧と内なる改革運動との狭間で翻弄されたそして年には子爵となり更なる権威と責任感へと向かう流れとなっていくしかしこの成功にも影には孤独感や苛立ちがあったとも言われている正邦自身過去を振り返る機会も多かっただろう自分は何者なのかこの国に何が必要なのかと自問自答する日そしてその思索こそが後年日本各地への視察旅行など新しい発見へと繋がっていったとも考えられている一方で日本国内外で起きる事件例えば戊辰戦争などによって様な人との関わり合いや意見交換も活発になっていくそれでもなお自身への期待とプレッシャーから逃れられる日は訪れなかっただろう年代半ばその活動はさらなる転機へ進展するそれまで蓄積した経験や知識によって数多くの公共事業にも寄与し公私ともども繁栄させたいという願望から地域活性化運動にも携わったこの姿勢こそ現代社会でも評価され続けているポイントでもあり多く人から敬愛され続けた理由なのかもしれないまた当時流行していた教育制度改革にも賛同し新しい世代育成について熱心だったとも語られているその一方で本当にこれでよいのだろうかという疑問抱えつつ過ごした日だったと思われる年生涯最後の日これまで数多もの成功や苦悩をご経験された稲葉正邦その死去後日本社会はますます近代化され続けた一方では彼自身その功績ゆえ永遠に語り継げられる存在となるしかし皮肉なことに人の日常生活には目立たない形でその影響力だけ残しいつしか忘却されてしまう現実また近年になればなるほど多様性豊かな歴史的人物として再評価され始めその名声はいっそう高まっています今でも淀藩について語る際あのお殿様が頭によぎりますそれ故日本全国至る所まで足跡残しており年度現在多く地方自治体などでも記念碑設置された事実さえあります歴史家たちはこう述べています稲葉正邦なしには今日日本を見ることできないこの言葉こそ最良証拠でしょうそしてまた新しい世代へ引き継ぐ中おそらくそれぞれ異なる視点から感じ取れる魅力的要素存在することでしょう もし次回あなた自身街角歩けばふとあのお殿様のエピソード思い出す瞬間来ればそれこそ一層深い意味合いや感動与えてくださいますね