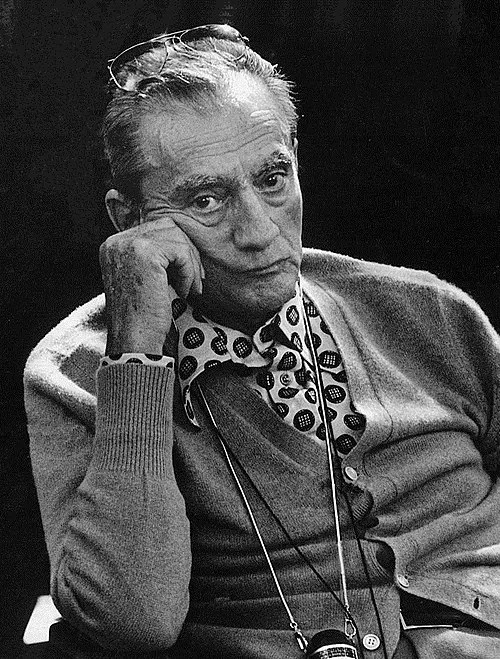

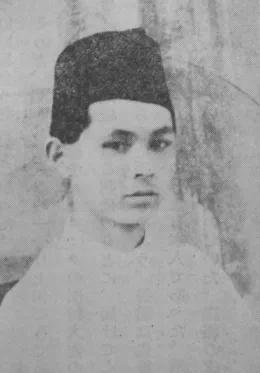

生年: 1908年

職業: 作家、劇作家

死去年: 1984年

国籍: 日本

年 伊馬春部作家劇作家 年

伊馬春部劇作家としての挑戦と受難

年彼が生まれたその瞬間京都の街は静まりかえっていたしかしこの小さな男の子が成長するにつれてその声は日本文学の世界に強烈な響きをもたらすことになるとは誰も予想していなかった幼少期から彼は周囲の変化に敏感であり人の心情や社会の暗闇を観察することに長けていたそれにもかかわらず彼自身が抱える内面的な葛藤は常に彼を苦しめ続けた

成長するにつれ伊馬春部は文学という舞台で自らを表現したいと強く思うようになった大学では美術や哲学を学びながらその中で演劇への情熱が育まれていったそして年代日本には新しい波が訪れていた前衛と呼ばれる運動が芽生え多くの若者たちが既存の価値観に挑戦していたしかしそれにもかかわらず伝統的な演劇への敬意を失わない姿勢こそが彼を特異な存在へと押し上げていく

年代末彼は最初の戯曲消えゆく人を書き上げるこの作品には自身の日常生活で経験した孤独や不安が色濃く反映されていたその結果この作品は多くの観客から賞賛されることとなりまた同時に批判も浴びることとなったある批評家はこう述べているこの戯曲には暗闇から光を見るための希望すら感じない皮肉なことにその厳しい言葉こそが多くの人に新鮮さを与えた

成功と挫折

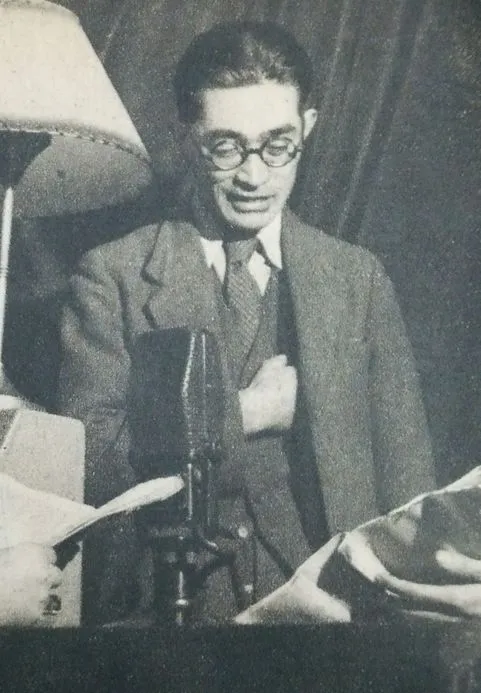

年代になると日本全体として演劇文化は盛り上がりつつあったしかしそれにもかかわらず伊馬春部自身には逆風が吹いていた国際的にも認知された作品を書く一方で国内ではそのスタイルやテーマについて賛否両論だったそれでもなお新しい試みに果敢に挑む姿勢こそが彼自身を守っているようだったおそらく私自身もこの世代による革命的変化には耐えきれないだろうという心情すら抱きながらも自身の日記には常に新しいアイデアへの探求心が見受けられた

年日本中で話題となった影法師という戯曲を書き上げるこの作品では人間関係や愛情について深淵なる洞察を描写しており多様性あるキャラクターによってそれぞれ異なる視点から語りかける形式となっていたしかしそれでもなお私自身この作品を書くことで何か解決できただろうかという疑問さえ浮かんだという一方では絶賛されたものの一部には冷たい視線も寄せられた

最後の日

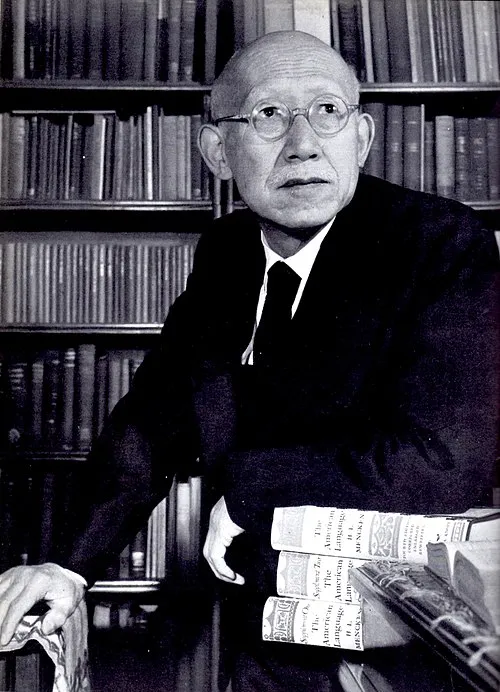

晩年まで執筆活動を続けていた伊馬春部だがそれでも健康状態は徐に悪化していった年月日不運にも肺炎によってこの世を去ってしまうしかし皮肉なことに死後その作品群への評価はさらに高まり多数の記事や研究書まで出版され始めた当時日本文学界全体で行われた追悼イベントでは真実を追求したその姿勢こそ忘れてはいけないと多くのお祝いと称賛がおくられるほどだった

現代との関連性

今日でも多くの若手作家達や劇団員達によって伊馬春部氏への影響力は色濃く残されている例えば新進気鋭な舞台製作者・山田氏仮名は彼のお陰で表現方法について考える機会となりましたとも語っており新世代へ受け継ぐ重要性について強調するそして今尚影法師など多くそうした戯曲群は再演され続けその存在感を放ち続けている

さらに皮肉なのはこの状況下でも当時流行していた文化との相互作用だ当初主張されていた孤独感や社会的疎外感などそれこそ今現在多数あふれるコンテンツによって露呈しつつあるテーマだからだそのためもしかするとお互い共鳴し合う部分こそ現代でも重要なのかもしれませんと言える側面も出てきています人と向き合う勇気人間同士本当につながるためどう在れば良いのでしょうこの問い掛け自体おそらく今後ますます重要になり得るでしょう