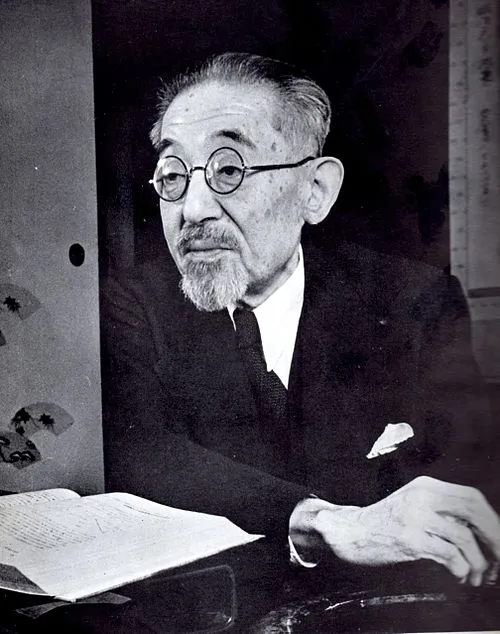

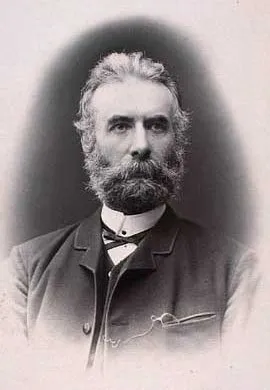

名前: 生田長江

職業: 文芸評論家、小説家、劇作家

生年月日: 1882年

死亡年: 1936年

年 生田長江文芸評論家小説家劇作家 年

年静かな田舎町で生まれた生田長江は周囲の風景からインスピレーションを受けて育った彼の若い頃は自然と文学の間で揺れ動く日だったがそれが後に彼の文芸評論や小説に大きな影響を与えることになる幼少期から本を読み漁り特に古典文学への情熱は強かったしかしこの静かな始まりとは裏腹に彼の人生には数の波乱が待ち受けていた

若き日の生田はその独特な視点と鋭い洞察力によって早くから注目を集めるある友人との会話で文学こそが真実を映し出す鏡だと語ったことがあったこの言葉は後に彼自身の評論スタイルに深く影響することになるしかしそれにもかかわらず当時の日本社会では彼の考え方や作品がすぐには受け入れられなかった

年代初頭生田は大学へ進学し本格的な文筆活動を開始する大学時代には他者との激しい議論や交流を通じて多様な思想や文体に触れることになった特に同時代作家たちとの対話によって彼自身も成長していく皮肉なことにその過程で多くの批判も浴びるしかし生田は決して諦めず自身の道を突き進むその姿勢こそが後世へのメッセージとなる

年代になると生田長江は評論家として名声を高め始めた現代文学論など多くの記事を書き上げその中で日本文学について深い考察を展開したまた小説家としても数の作品を書いたこの頃孤独というテーマが頻繁に登場するようになりそれがおそらく彼自身の日常生活と密接につながっていたからだろう

しかし一方では執筆活動だけではなく劇作家としても才能を発揮したことで知られる例えばその代表作運命は舞台化され大きな反響を呼ぶこの作品には人生という不可解さへの鋭い観察力と人間関係への深い理解が表れているそれにもかかわらず一部から新しいものを書いてほしいと要望される場面も見受けられたそれでも長江は自分自身との対話を重視し続け新しい形式への挑戦よりも自己表現へ心血を注ぎ続けた

年代半ばになると日本社会全体が大正デモクラシーという新しい風潮によって変わろうとしていたその渦中で生田長江もまた自身の作品や思想について再評価される機会となる新感覚派の流れにも影響されつつ自身ならではの言語感覚や物語構築力によって独自性ある作品群を書き続けたその一方で多くの場合批評的立場から攻撃されることもしばしばだった

年生田長江は歳という若さでこの世を去ったその死因はいまだ明確には解明されておらず一部では心臓病だったとも言われているしかし多くの場合死後その存在感はいっそう強まり日本文学界でもっとも重要な批評家と称賛されたただ皮肉なのは当時どれほど多才だったか知る者はいまだ少なくその全貌を見る前に突然幕引きを迎えたことである

今日まで残された文献群を見る限りおそらく彼自身の日記や手紙などには私生活や内面世界について多岐にわたり記載している部分も存在するだろうそれでも現在でもなお多様性あふれる作品群や評論活動は読み継がれており新しい世代にも影響力 を持ち続けているそしてその遺産こそ人間とは何かそして文化とは何かという問いかけなのである