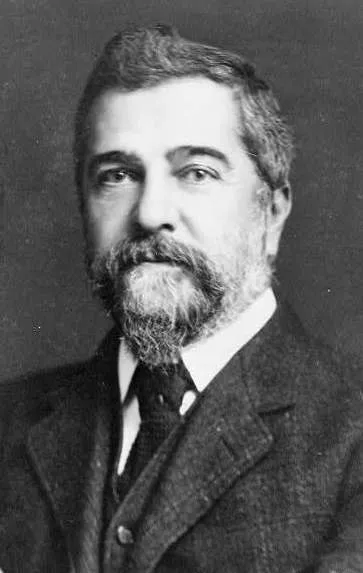

生年月日: 1886年

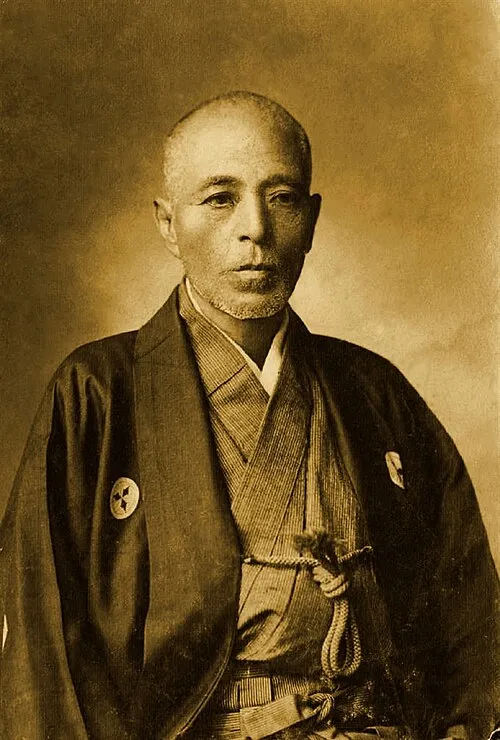

名前: 市河三喜

職業: 英語学者

死亡年: 1970年

年 市河三喜英語学者 年

年静かな日本の小さな町で一人の少年が生まれたその名は市河三喜彼は後に英語学者として名を馳せることになるがその道のりは決して平坦ではなかった子供時代彼は本に埋もれるような生活を送り言葉に魅了されていたしかしそれにもかかわらず周囲の期待や伝統的な価値観と戦わねばならなかった

成長するにつれて市河は英語という異国の言葉に心を奪われる彼にとってその響きやリズムは音楽のようだったしかしそれでも日本の伝統教育が彼を束縛し続けた多くの場合周囲からそんなことをしても無駄だと冷ややかな視線を浴びながらも市河はあきらめず努力し続けたこの時期彼が抱えた葛藤が後の研究活動に大きく影響することとなる

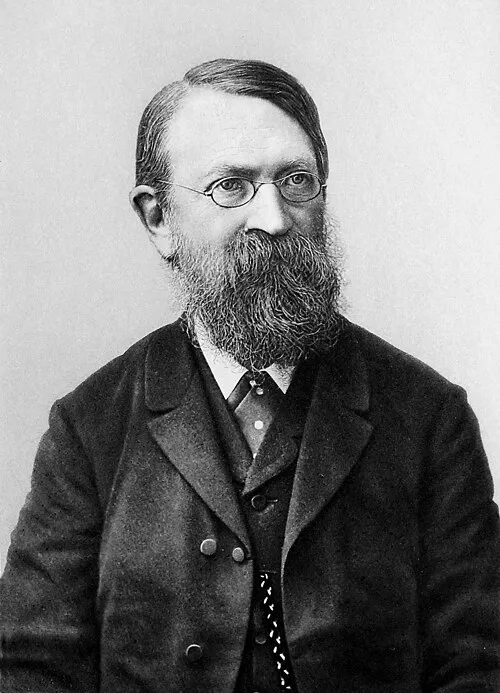

大学進学後市河三喜はついに自由な環境で学ぶ機会を得るしかし皮肉にもこの新しい自由こそが彼にさらなる試練を与えたさまざまな思想や文化との出会いによって自身のアイデンティティへの疑問が芽生え始めたからだそれでもなお市河には情熱と探求心があったそして英語という言語だけでなくその背後にある文化についても深く理解したいという思いから多くの文献と向き合う日が続いた

年代には海外留学も経験し西洋文化との接触によって見識はさらに広まった特にアメリカでは多様性溢れる人との交流を通じて自身の研究方法論にも新しい視点が加わったと言われているしかしそれにもかかわらず日本へ戻った際には再び厳しい現実と直面することになった当時日本社会全体が急速な変革期にあり西洋文化への適応と古典的価値観とのバランスを取ることには大変苦労した

その後市河三喜は教育者として活躍し始め多くの学生たちへ英語教育を施す中で自身の日について考える機会も増えていった教えることで自分自身も成長できるおそらくこの理念こそ彼の日常生活や仕事ぶりを支える原動力となっていたただ教科書通りではない授業スタイルで生徒たちへ考える力や創造性を促す手法はいまだ多く評価されている

しかしながらこの時期でも日本国内外で起こっていた政治的動乱などから逃れることはできず批判的立場になる勇気も必要だったこの状況下で教育者としてだけではなく一人間として何か意味ある行動それこそ言葉以上について常悩む日だったかもしれないまた多様性と共生について真剣に向き合う姿勢がおそらくその頃形成されたとも推測されている

年代になると新しい潮流として研究発表活動にも積極的になり日本国内外から注目されるようになっていった特に外国文学翻訳などその成果物はいまだ多く受け入れられており日本文学界への寄与度も高かったこの時期多くの記事執筆などマスメディアへの露出によって市河三喜という存在感自身への認知度向上にも寄与したとも考えられているただその一方自身の商品化された存在感とは裏腹になぜか孤独感とも戦わねばならない状況下でもあったようだ

年市河三喜は静かにこの世を去ったその死去まで数十年もの間日本社会全体へ影響力ある貢献者として君臨し続けただろう一方で皮肉なのは生前には多忙ゆえ家庭との時間不足など悩み種となりおそらく家族との関係性へ影響してしまった可能性さえ感じさせるところだろうそして今現在市河三喜という人物名そのものよりも英語という言葉・表現方式自体へ残した功績こそ記憶され続けているそれどころか今日私たちの日常会話でもその影響を見ることのできるほど大衆化された存在なのだ