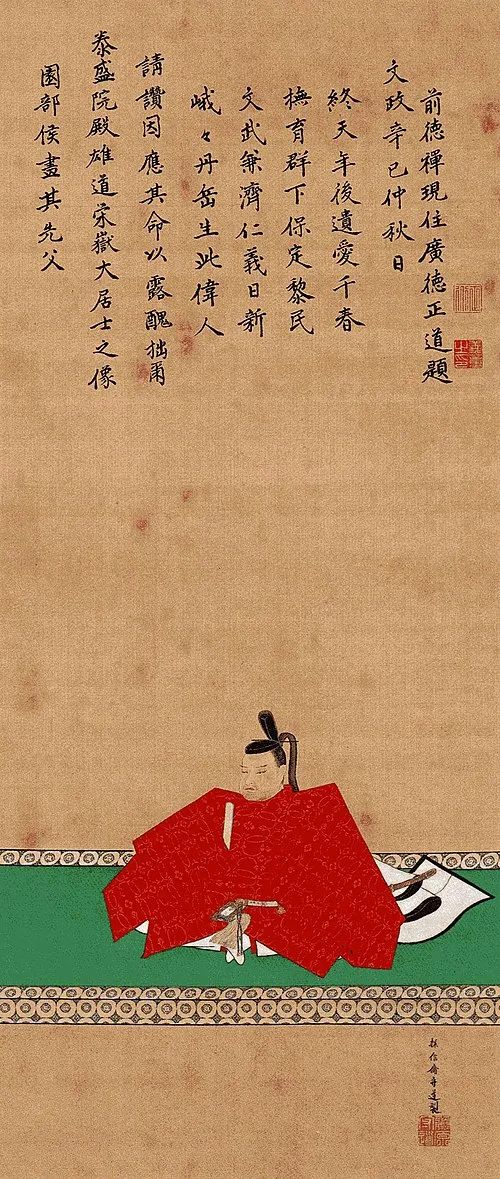

生年: 1811年(文化3年12月14日)

死年: 1876年

氏名: 細川行芬

役職: 第9代宇土藩主

年文化年月日 細川行芬第代宇土藩主 年

年の寒い冬の日細川行芬は宇土藩の名門に生まれた彼の誕生は武士としての運命を背負うことを意味していたしかし彼が育った時代は幕末という 混乱した時代だった多くの武士たちが自身のアイデンティティや藩の未来を模索する中で行芬もまた自らに課せられた重責と向き合うこととなる彼が成長するにつれて家族から期待されるリーダーシップを学びその中でさまざまな政治的陰謀や戦争の影響を目にした若き日の行芬は教育を受けながら自国とその周辺国との関係について深く考えるようになったしかしその一方で彼には自分自身が果たすべき役割への葛藤があったそれにもかかわらず年歳という若さで彼は第代宇土藩主として即位したこの重要なポジションにつくことで一つ大きな決断を下さねばならなかったそれは藩内外との交渉や平和維持だけではなく自身の信念に基づいた改革も含まれていた皮肉なことに多くの人が彼に期待する一方で反対勢力も存在しそれによって行芬は常に緊張感と隣り合わせだった数年後日本全体が変革期に入ったとき明治維新という大波が襲いかかるこの時期多くの武士たちは新しい時代への適応を迫られたそして行芬もまたこの変革によってその指導力が試される瞬間を迎えるおそらくと考えればそれまで守ってきた伝統的価値観と新しい思想との間で揺れる心境だっただろう年には廃藩置県という歴史的な政策が打ち出されたその結果多くの藩主たちは自ら持つ権利や土地を失うことになりこの制度改革によって行芬自身も影響を受けてしまった議論の余地はあるもののこの転機こそ が日本社会全体にも新しい風潮を生む契機となったのであるしかしながらその激動の日はいずれも容易ではなく特に地方豪族として勢力圏内で支配権など様な権利喪失となればそれまで築いてきたものすべてが崩壊するリスクとも隣り合わせだこうして明治政府への移行期には立場的にも難局続きだったそれでもなお小規模ながら後進国から先進国へ向けて邁進する日本社会へ貢献したいとの願望から勉強会など先見性ある活動にも参加また同時期に近代化・西洋化への意識から西洋文化とも接触し続け不平等条約の改正運動などにも関わったという記録まで残されている年月日急逝したこの日は信じ難い現実として彼周辺には重苦しい空気漂わせただろう長い人生とは言えない年間の中で経験して来たいろんな出来事その死後人はいかなる想像上ではなく誠実さゆえ思いやり深かった人物として思い返され続ける現在その名残から百年以上経過した今日でも日本各地には細川家ゆかりのお祭りや伝統文化継承活動など残存しているまた何より歴史上最初期より親しみ易かったとも評されるこの存在感こそ今尚愛情表現されている証拠なのだろう今でも彼について語る機会あれば慎ましやかな心遣いや多面的興味具現化された人物像へ想起できそうですね