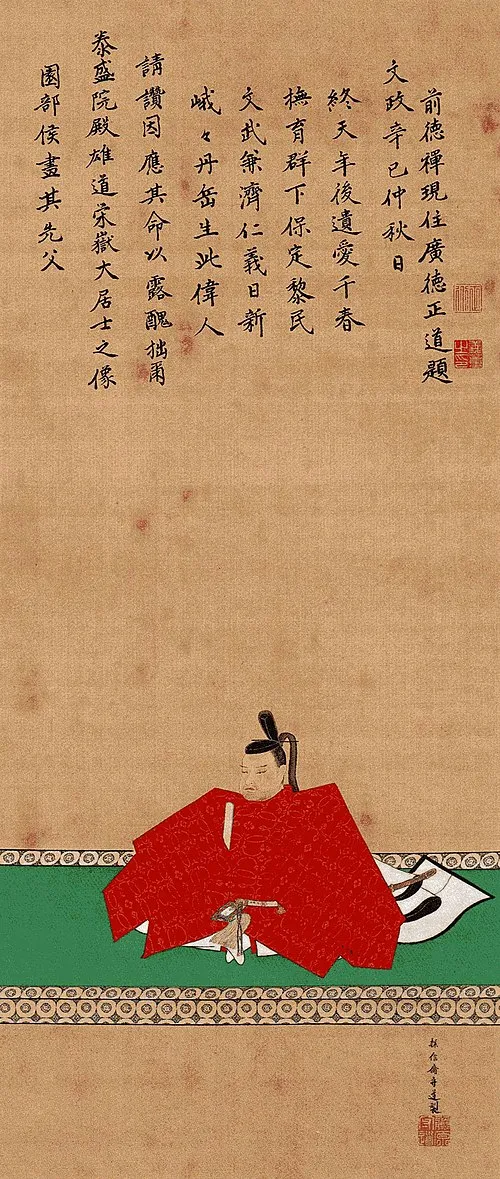

生年月日: 1775年(安永3年12月7日)

名前: 小出英筠

役職: 第7代園部藩主

没年: 1821年

年安永年月日 小出英筠第代園部藩主 年

小出英筠彼の名前を聞いてもその響きからは歴史の重みが感じられるしかし彼の物語は単なる名称以上のものだ年冬の寒さが厳しい月日彼は日本の京都近郊に位置する園部藩で誕生した藩主として育てられた英筠は若き日の心に大きな責任と期待を抱え込んでいたに違いない彼が成長するにつれて日本全体が変わりゆく時代背景に直面していた西洋との接触が増えそれまでの価値観や習慣が揺らいでいたそしてこの時期日本では武士階級や藩主たちによる内政的な動乱も見受けられたそうした中英筠は名門家系としてのプライドとともに自らの運命を切り開くため多くの試練に挑むこととなるしかしながらその運命には予想外な波乱が待ち受けていた年小出英筠はその生涯を閉じるその死は園部藩にとって痛手であっただけでなく時代の終焉を意味するかもしれなかったおそらく彼自身も一介の武士としてではなくより広い視野を持つ統治者になろうと努力していたことでしょう実際歴史家たちは英筠について先見性と柔軟性を併せ持ったリーダーだったと評価しているその証拠には彼が取り入れた新しい政策や経済改革がありますこのような施策は当時のお家騒動や幕末への準備とも考えられるのであるしかしこのような革新にもかかわらず多くの場合伝統的な価値観との間で板挟みになってしまったことも事実だまた皮肉なのは小出英筠自身が求め続けた平和的解決策や外交交渉これこそが当時必要だったものだと言われているものにも関わらずその背後には多くの権力闘争や陰謀渦巻いていたということですそれでもなお大名として自領内外から支持され続けた彼には何か特別な魅力があったのでしょうおそらくそれこそ彼自身も気づいていない何かしら特異性だった可能性すらある その後小出家族そして園部藩自体も大きな転換点を迎えることになるしかし不幸にもその転換期には江戸幕府という巨大権力との衝突への道筋しか見えなくなるひょっとするとこのような状況下でも小出英筠ならば違う選択肢を模索できただろうかその答えは今となってみれば分からないただ一つ確かなことは彼独自のスタイルによって次世代へ引き継ぐべき遺産と教訓を残したという事実です現代まで続く日本文化その背後には数多くの偉大なる先人達がおりそれぞれ異なる視点から歴史を書き上げてきましたそして小出英筠もその一人なのですその死後年以上経過した現在でも多くのお祭りや文化イベントでは地域住民によって語り継がれておりあの日に思い馳せる機会となっています記者会見などでは私たちは失敗から学ぶべきと言われますそれとは裏腹に小出英筠だけではなく多くの場合成功より失敗こそ重要なのかもしれません確かに人間社会とは不完全さゆえに成長する存在ですしその不完全さこそ永遠に繰り返される教訓とも言えるでしょう今なお私達の日常生活には影響し合う要素がありますしそれこそまさしく過去・現在・未来全てつながっています私達はどう行動すべきなのでしょうそれともまた次世代へ繋ぐ役割なのでしょうかこうして歴史的人物として存在感抜群だった小出英筠ですがその遺産について考えるにつれて一層深みを増すばかりいや本当に興味深い人物ですね