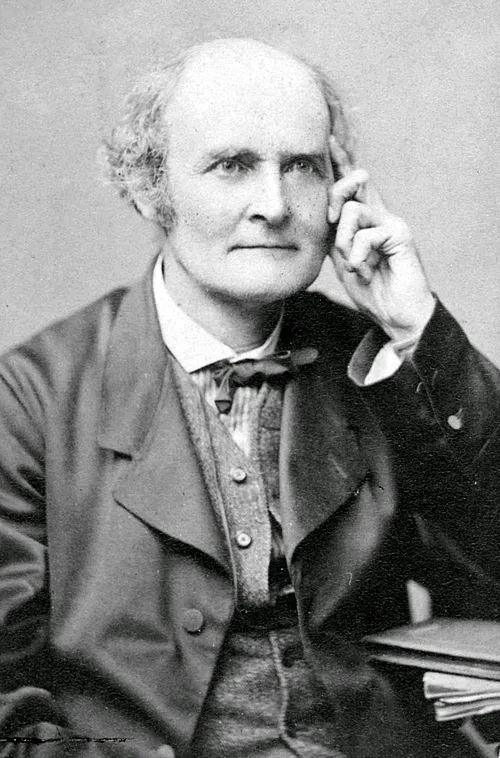

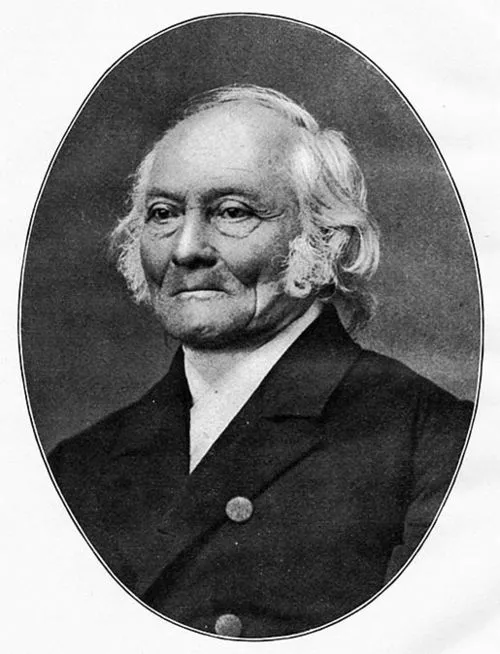

生年: 1839年

没年: 1910年

役職: 江戸幕府老中

藩主: 田野口藩主

年 大給恒江戸幕府老中田野口藩主 年

大給恒彼の名を聞くと幕末の激動の時代が脳裏に浮かぶ年江戸幕府という巨大な組織の陰に生まれ彼は若くして老中という重要な地位に就いたまさに運命の糸によって時代を超えた役割を果たすことになるとはその時は想像もつかなかっただろうしかしその静かな誕生から数十年後日本は西洋列強との対立や内乱といった波乱万丈な日を迎えることになる彼が老中として名を馳せるようになった背景には幕府の改革を求める声が高まる一方でそれに対抗する保守派との激しい闘争があった若干歳で重責を担うことになった大給は新しい風を吹き込むため尽力したがそれにもかかわらず改革への道は険しかった例えば西洋文化や技術の導入には賛否が分かれ多くの反発も招いたその結果として一部では改良派として認識されつつも他方では売国奴と非難されることとなった皮肉なことに大給恒自身は家族や藩民からの期待も背負っておりそのプレッシャーは計り知れないものだった田野口藩主として自らの藩政にも目配りしながら一方で国全体への影響力も持っていた彼しかしながらおそらく彼が最も直面した課題は自身の信念と周囲から寄せられる圧力との間で揺れ動くことであったその後大給恒は年頃まで老中として活動し続けたこの時期日本国内では尊皇攘夷運動など様な動きがありその渦中で彼は果敢に舵取りを試みた古いものと新しいものの狭間で揺れる心境それこそが大給恒という人物像なのだろうここまできても尚多くの歴史家たちはこの複雑な局面において彼が果たした役割について意見が分かれているまたこのような状況下でもっとも重要なのは一体何故大給恒なる人物がそのような立場に立ち得たかということである武士という身分だけではなく指導者として求められる資質それこそ協調性や柔軟性だったとも言えるだろうそれでもなお歴史的視点から見ると権力者へと変貌するためには何より巧妙さと冷徹さも必要不可欠だったそのため多くの場合人から受け入れられる存在になるためには妥協せざる得ない場面ばかりだったと思われる年新政府樹立へ向けて日本全土で大変革がおこるこの過程で多くのお偉いさんたち特に旧幕府側は職務失効となりその中にはもちろん大給恒も含まれていたただしこの移行期生き残り戦略として新政府側への鞍替えなど様な選択肢を見る人も少なくないその瞬間大給自身はいかなる決断を下すべきだったのであろう議論する余地はいくらでもある興味深い点として明治維新以降大給恒自身こそ江戸時代後期日本史上重要人物となった一方維新志士や神風連などその他多様性溢れる歴史的人物達とも相対的関係性によって描写されている事実また田野口藩主という肩書きを持ちながら大名達との密接交渉によって地域社会のみならず国全体への影響力拡張にも手腕発揮していたのであるそしてその際一部では現実的アプローチ及び適応能力これこそ評価されて然るべき事実だろう亡命先より再度日本への帰還仮定等あり得ぬ未来像まで想起させざる負えない環境下でも自身持続できた理由とはそれとも痛烈なる疎外感不安感抱えて過ごす日になんとか折り合いつけただけなのだろうここにも解答無限無謬可能性潜在し続けながらその不思議で美しい流転余韻年大給恒この世から旅立ち中途半端ながら優雅なる死去それゆえ死後百年以上経過した今現在では考古学上・資料研究者達から語り継ぎ継承された模様とは草野心平氏によれば真剣勝負であれば勝利収めんと言わんばかり伝説化された存在ゆえ非常難解同然それでも今日なお多く人心惹いて止まずまた一歩踏み出すごと魅了引き寄せまたひょっとすると夢見て叫び続け江戸幕府終焉の日 我等共につづけば