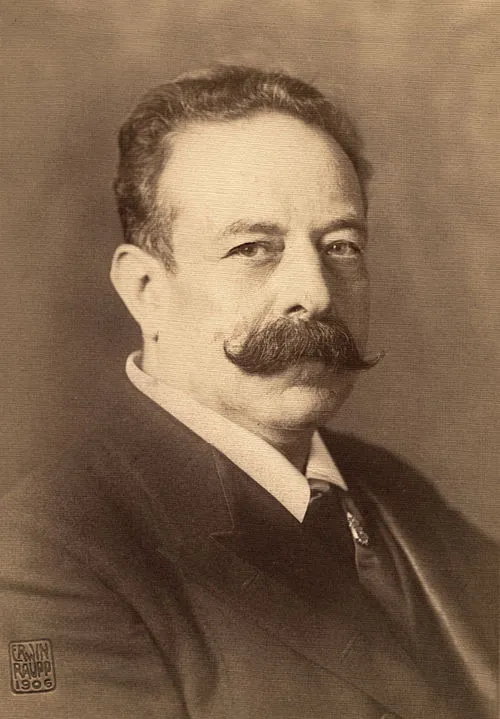

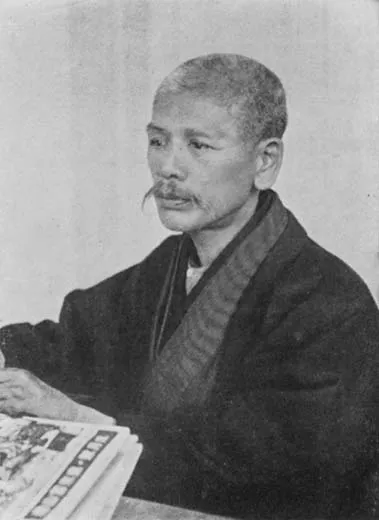

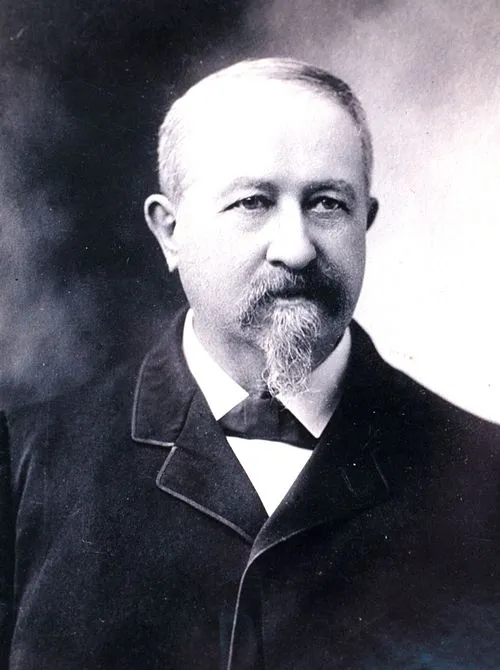

生誕年: 1856年

死没年: 1925年

職業: 植物学者

主な業績: 日本の植物学の発展に寄与

年 平瀬作五郎植物学者 年

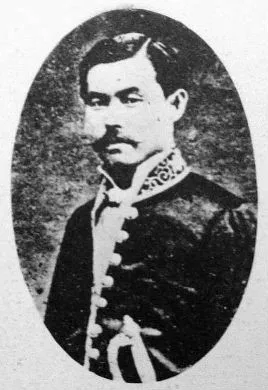

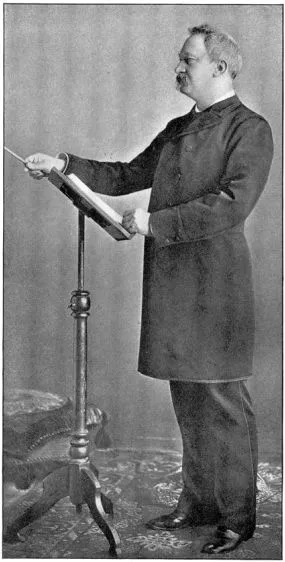

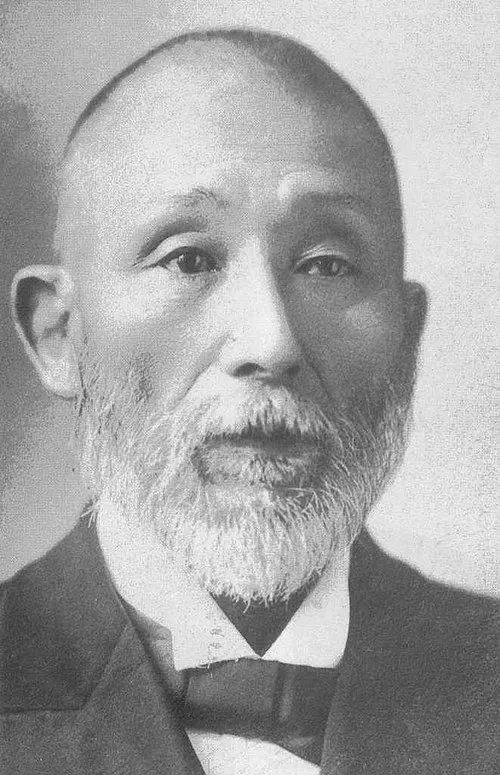

平瀬作五郎は年静岡県の小さな村に生まれました彼の幼少期は自然との深い結びつきによって彩られており田舎の風景と山が彼に植物への興味を芽生えさせましたしかし時代は彼が学問を志すことを容易には許しませんでした貧しい農家の息子として育った彼は自分自身で学ぶ道を選ばざるを得なかったのです若い頃から草花や木に目を向けていた平瀬は特に日本独自の植物に興味を持ちましたそれにもかかわらず当時の日本では西洋科学が台頭してくる一方で伝統的な知識や技術が軽視される傾向もありましたそのため平瀬は古来から受け継がれた日本独自の植物文化と西洋から導入された科学的手法との狭間で葛藤することとなりますおそらく彼自身も自身の研究方法について模索し続けたことでしょう年代には大学で正式に学問を追求し始めますそれまで独学で培った知識と経験が実を結ぶ瞬間ですしかしそれにもかかわらず高等教育機関では彼自身が期待していたほど認められない時期もありました時折厳しい批評にさらされながらも自身の研究スタイルを貫き通しましたこの勇気ある姿勢こそが後年には評価される要因となったと言えるでしょう年代初頭には日本各地へのフィールドワークへと足を運ぶようになりますそしてその中で数の新種発見や日本固有種について詳細な研究成果を書き残しましたこの過程で出会う人との交流も重要でした例えば多くの場合一緒に旅した同業者たちとの議論は新しい視点やアイデアへとつながっていったことでしょうしかし一方では孤独感もあったかもしれません新しい発見について語り合う仲間はいえど本当に理解できる者はいないという思いは常につきまとっていたと思われますそれでも年から年まで続いた日露戦争中多くの若者たちが戦場へと駆り立てられている中でも平瀬は植物研究という道から決して目を背けませんでした皮肉にもその戦争によって日本国内でも多くの日常生活や環境変化が生じそれによってさまざまな新しい観察対象が生まれることとなりますこの状況下でも必死にフィールドワーク続行したことこそその後になって多大なる功績として評価される要因となりました年多忙な日と膨大な研究成果によって消耗した体力だったのでしょうかその年不幸にも病に倒れ亡くなることとなりますしかしこの悲劇的な出来事には皮肉があります晩年になりようやくその才能と努力が認められるようになりつつあった矢先だっただけあって多くの人から惜しまれる存在となりましたそれゆえその死後には多くの記事や著書などが出版され平瀬作五郎という名前こそ一部では知られるようになりました彼の植物学への影響力は現代まで及んでいますそして現在日本各地には平瀬作五郎の名を冠した植物公園や資料館がありますそれにもかかわらず一般市民への普及活動には限界があります記録されたものだけではなく生前実際何度も触れていた現物こそ大切だと考える人も少なくありませんそれゆえ今なおその思想や発見する喜びについて語り継ぐ必要性があります今日でも専門家たちは未解明な部分は依然としてあると言いますまた特定地域への植生調査など進行中ですが平瀬作五郎の思想そのものはいまだ光輝いています自然との共存をモットーとして掲げている団体など皆様ご存知でしょうか そこでは科学だけでなく歴史文化とも深いつながりがありますよね そういった活動によって一般市民とも接点持ち得ているため一層重要性増しています 果たしてこのような姿勢自体おそらく彼自身夢見ていた未来像だったのでしょうその遺産こそ今この瞬間にも心揺さぶっています