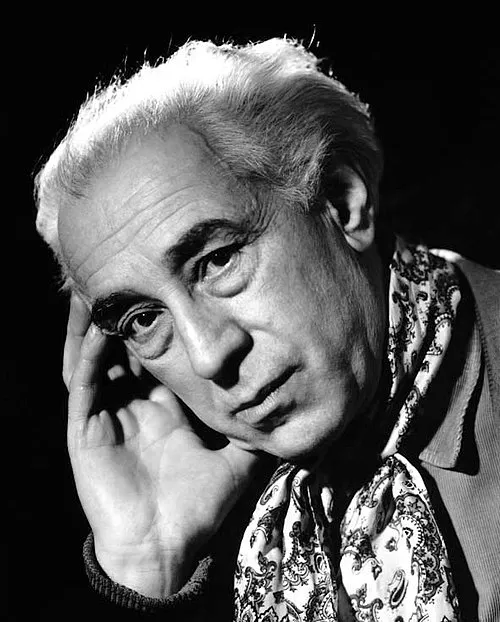

名前: 早川種三

生年月日: 1897年

没年: 1991年

職業: 実業家

年 早川種三実業家 年

早川種三年に日本の静岡県で生まれた彼は青年時代からその才能を発揮していた特に商業の道に進むことを決意した彼は周囲の期待と希望を背負いながら成長していった世紀初頭日本は急速な近代化と産業革命が進行中だったがその流れの中で彼の名前は次第に知られるようになっていくしかし年代には大正デモクラシーの影響もあり多くの人が新しいビジネスモデルやアイデアを模索する時代だった早川もまたこの波に乗ろうと考え新たな事業展開を試みるおそらく彼が最も注目された瞬間それは年代初頭だった当時彼は自ら設立した会社で革新的な製品を次と発表しその名声は全国的なものとなったしかしそれにもかかわらず大不況が彼の事業活動に深刻な影響を与え始める 年代には戦争という厳しい現実が待ち受けていた経済活動が制限され多くの企業が困難に直面する中早川は企業存続への道筋を探すため懸命な努力を重ねた皮肉なことに戦争によって一時的には事業拡大へのチャンスとも言える状況も生まれたしかしその環境下でも多くの資源不足や労働力不足という課題が立ちはだかり多くの仲間たちと共に奮闘する日となった戦後日本経済は復興への道を歩み始めるその中で早川種三も再び光り輝くチャンスを手に入れることになるそして年代には高度経済成長期へ突入し日本全体が活気づいていったこの流れに乗り遅れるまいと奮闘した結果早川氏は再び成功へとつながる新しいビジネスモデルや技術革新によって自社ブランドの商品群は市場で高い評価を得るようになるあるファンによれば早川氏の商品を見るだけで信頼感が生まれていたと語られているその背景には確かな品質管理や顧客サービスへの徹底的なこだわりと言えるだろうそれでもなお成功とは裏腹に人との関係構築には悩み続けていたと言われている自身以外にも優秀なスタッフたちとの協力なくして事業運営などできないという思いから多忙の日にもかかわらず面談時間や交流イベントなども積極的につながり続けたのであるそんな多忙さとは裏腹に年代から年代初頭まで日本経済全体として成熟期へ移行し始めており急速な変化について行けない企業も少なくない中一部では古典的すぎるという指摘さえ受けることになったしかしそれにもかかわらず自社商品の品質や信頼性について譲ることなくその姿勢だけではなく消費者との対話へと舵取りすることで新たなるニーズへの対応能力こそ真髄であったそして年それまで数十年間日本経済界で君臨してきた早川種三氏はいよいよその幕引きを迎える当日は穏やかな秋の日差し照らす晴天だったそうだしかしこの瞬間こそ人生最大となる別れ際だった一説によれば我全員が集まり人間として何より大切なのは絆だと話された言葉から感じ取れるよう生前支えてきた仲間達との絆こそ彼自身が何より誇りとして持ち続けてきたいものだったと言われている今なお多く人によって語り継げられているエピソードとして若手社員達から慕われていた姿が挙げられるその後彼亡き後でも名残惜しく思う者達によってイベント等開催され続けビジネスマンに留まらず人間としてどう振舞うべきか それぞれ考えさせられる存在感として燦然さんぜんと輝いているこのような哲学的視点から見ても歴史家たちはこう語っているある意味では人材育成よりも重要なのかもしれない 年現在その遺産はいまだ私たちの日常生活にも影響を与えており中小企業支援プログラムなどでも名士として参画し続けていますまた新興企業でもその理念・精神性について学ぼうという試み等見受けます これは果敢なる挑戦精神・情熱こそ未来社会形成につながってゆく皮肉にもその基本スタンス故不変なる価値観として訴求され今なお多様性豊かな物作り文化とも共鳴し合っているのでしょう