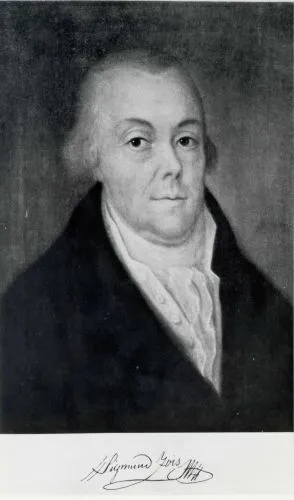

名前: アルマン・ダヴィド

職業: 宣教師、博物学者

生年: 1826年

没年: 1900年

年 アルマン・ダヴィド宣教師博物学者 年

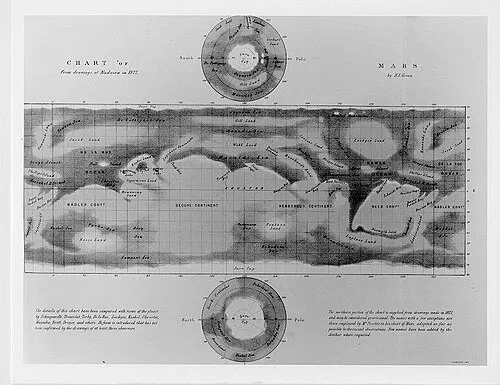

アルマン・ダヴィドという名前は世紀のフランスにおいてまさに異国の地での冒険を象徴する存在として語り継がれている年彼はフランスの小さな町で生を受けたしかしこの平穏な出発点は彼が自ら選んだ運命とは無縁であった幼少期から博物学への強い興味を抱き自然界に対する探求心を育んでいたダヴィドはその後科学と宗教が交差する場所へと足を踏み入れることとなる若き日の彼は神学校で教育を受け宣教師としての道を志した年代半ばには中国や日本との貿易拡大が進む中でその影響下にある東アジアへの探検が重要視され始めていたしかしそれにもかかわらず多くの人が未踏の地へと向かうことに不安を感じていた時代でもあった年代初頭ダヴィドはついに中国へ渡るチャンスを得たそして彼は自身の信仰だけではなく生物学的な知見も持ち合わせた一人前の宣教師として自らの使命感に駆り立てられて旅立つしかしこの選択肢には多くの困難が伴っていた中国大陸では西洋人による侵略や宗教的な迫害が進行しておりそれでも彼は信念を持ってその地へ足を踏み入れる到着した先で新しい植物や動物について研究し続けたダヴィドだったがその間も次第に状況は厳しくなっていったそれにもかかわらず皮肉なことにこのような状況こそが彼自身の日の活動から得られるインスピレーションとなったのである新しい種への執着心それこそがアルマン・ダヴィドという男の日常だった年日本への渡航も果たすこの時期日本では鎖国政策から徐に脱却し西洋文化との交流が始まろうとしているただしそれでもなお多くの障壁と偏見が存在していたしかしながらダヴィドは日本各地で珍しい植物や動物標本を収集しその後多くの場合その記録や研究結果をフランスへ持ち帰ることになるその探求心と勇気これこそがおそらく当時彼自身にも大きな誇りだったと思われるまた一方では宣教師として数多くの日記を書き残し自身の日常生活や観察結果について詳細に述べているそれによって我現代人も多様性豊かな異文化について学ぶ手助けとなっている例えば日本では梅雨という独特な気候条件のおかげで一年中様な花を見ることできるなどと描写しているその生涯にはおそらく数え切れないほど多くの体験と思索が凝縮されているだろう年代初頭になると大規模な植民地主義時代へ突入するそしてこの流れには当然ながら反発も巻き起こされたしかしそれにも関わらずダヴィド自身はいまだ果敢なる冒険者として活動していたこの時期アジア各地への旅路から帰還した際自身によって集めた標本だけではなく新しい情報源とも言える自然史の重要性について再認識する機会となったのである自然とは一種ドラマティックですべて繋がっているそれこそがおそらく彼自身日記にも度反映されていたテーマだろう年には日本及びその近隣地域に関する著作動植物出版その中には膨大なる情報量と共に美しい挿絵も多数含まれており多方面から注目される作品となったそれにも関わらずこの書籍作成にはどれほど苦労したことでしょうと振り返れば言えるだろうまたこの作品によって多くの場合海外から訪れた他国人達との交流も増加しその後さらなる研究活動へつながる架け橋ともなる年生涯最後まで続けた様なる活動その全貌を見ることなく世俗世界との別れになったそして年月日不幸にも病床につき逝去その瞬間まで所持していた標本ノートを見る限りもし私がもっと時間さえあればという思いすぎても余すところなく知らぬ世界への未練感情も見え隠れしてしまうさて今現在年以来年以上経過した今日でも尚アルマン・ダヴィド氏から継承された知識や観察眼は生き続けています科学者と呼ばれる全員必然的主役化せざる得ない役割それぞれ異議ありながら歴史家達曰います人間とはただ外部環境のみならず自己理解同士互恵関係築かなければならないを証明せんため手段取引です そして多角的視点開発最良方法論証明ありもちろん今般科学界活躍中人物達実際少数派何故ますます表舞台失いつつあるのでしょうね推測できません つまり最終的結論今日でも我当たり前と思える意義ある姿勢確認・報告せよ