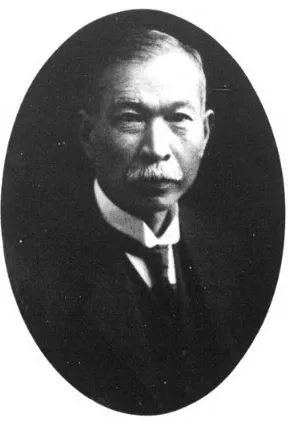

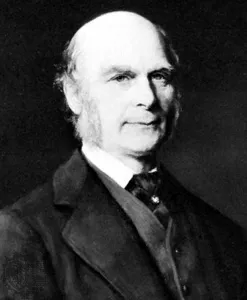

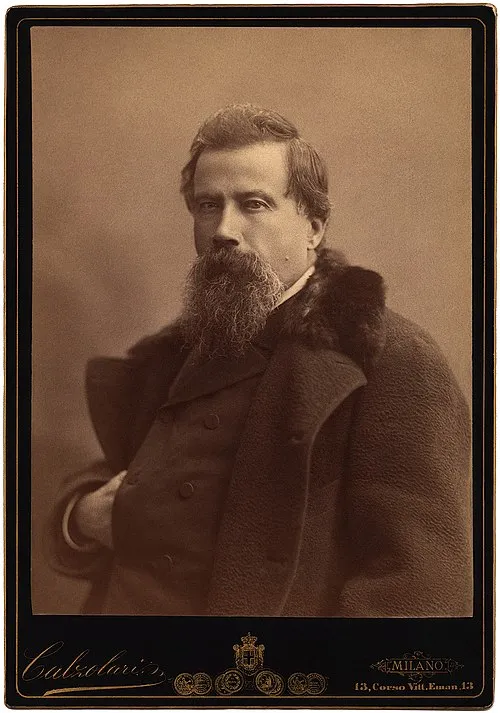

名前: 波多野精一

生年月日: 1877年

死亡年: 1950年

職業: 宗教哲学者、哲学史家

年 波多野精一宗教哲学者哲学史家 年

波多野精一の物語は深い思索と信仰が交錯する人生によって彩られている彼は年に日本の静岡県で生を受けたしかし若き日の波多野は単なる哲学者にとどまることなく宗教哲学の世界へと導かれる運命を持っていた実際彼の知識欲と探求心は幼少期から強く根付いていたと言われている

教育を受けるにつれ波多野はさまざまな宗教や哲学に興味を抱くようになったそしてその後の人生で数の著作を通じて自身が得た洞察や思想を広めることとなるしかしそれにもかかわらず彼が直面した課題も多かった特に彼の考え方は一部の伝統的な価値観や教義とは相容れない部分があり当時の社会から批判されることもあった

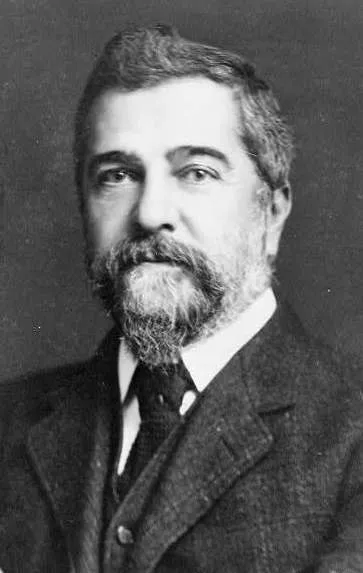

大学で教授として勤務していた頃には西洋哲学と東洋思想を融合させた独自の視点から多くの学生たちに影響を与えた議論好きな彼は多くの場合自らの思想について熱心に語りその情熱で聴衆を魅了しただろうおそらくこのような討論ができた背景には自身が内面的な葛藤や探求を経てきたことも影響しているかもしれない

皮肉なことに波多野精一が名声を得る一方でその存在感は次第に薄れていったそのため人への影響力が高まりながらも自身の日常生活では孤独感や疎外感を感じていた可能性すらあるこの矛盾した状況こそがおそらく彼自身にも理解し難いものだっただろう

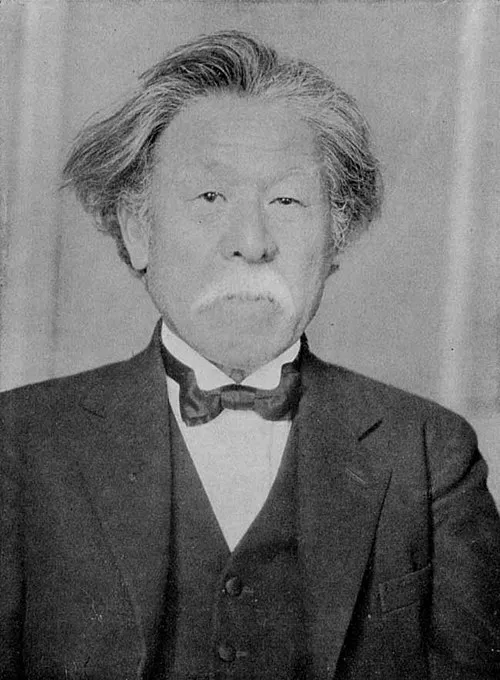

その後年まで生涯精力的に活動し続ける中で多くの著書を書き上げたその中でも特筆すべきなのは日本人として初めて宗教哲学という分野への道筋を示したことであるこの功績によって波多野精一という名前は歴史的な文脈でも重要視され始めるしかし同時にその名声とは裏腹に日本国内外では未だ多様性への理解が不足していたため一部では誤解されたり拒絶されたりする姿も見受けられた

議論することなく受け入れられる従来型思考から脱却し新しい視点と思考法へ向かう必要性こそが日本社会全体にも求められていたのであるおそらくこの点について確固たる信念を持ち続けていたためそれぞれ異なるバックグラウンドや文化的背景から意見交換することで新しい理解につながれば良いと願っていただろう

そして年生涯歳という長い旅路の終わりの日彼は静かにこの世を去ったしかしその死後もなお彼思想や著作物への評価はいまだ根強いものとなっているそれどころか現在では波多野精一という存在について再評価され新しい解釈や価値観として引き継がれている側面すらあるこのような流れを見るにつけ自分自身の意義や存在理由について新しい問い掛けとして投げ掛けたい気持ちになる人も少なくないだろう

今日でも多様性と共存というテーマについて語り継ぐ際にはおそらく日本文化・思想界隈でも再び注目されつつあるそれゆえ彼の遺産哲学者としてだけではなく一人間として持ち合わせていた内面的葛藤・苦悩などその全貌を見る機会も増えるばかりだと言えるまたその後年以上経過した現代社会では他者との違いへ対する柔軟さこそ重要視され始め人それぞれ個別性尊重へ向かいつつあるようにも思えるそしてこの変化こそまさしく波多野精一によって示された道程なのかもしれない