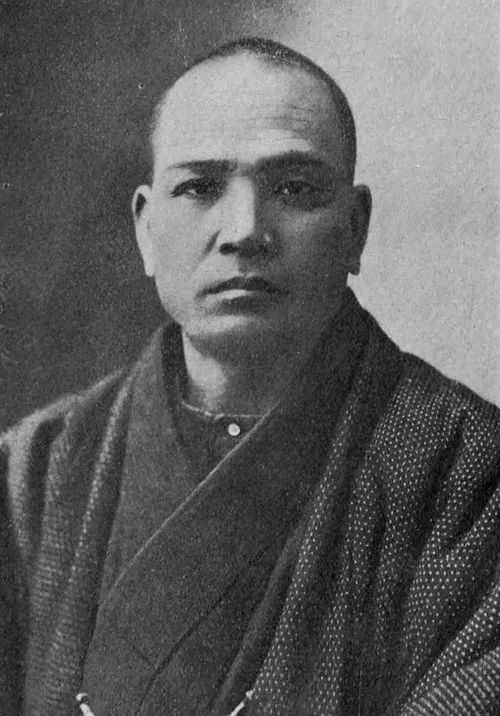

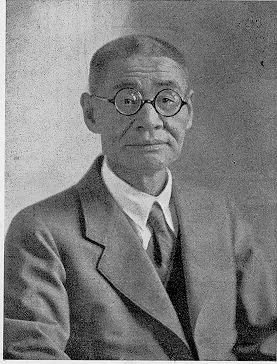

名前: 橋本進吉

生年月日: 1882年

死亡年: 1945年

職業: 言語学者

年 橋本進吉言語学者 年

橋本進吉は年当時の日本において言語学の道を歩むべく生まれたしかし彼が成長するにつれ日本社会は大きな変革を迎えていた明治維新による近代化の波が押し寄せ古い価値観と新しい思想がぶつかり合う時代に育った彼は常に変化の渦中に置かれていたその中で彼は自らの学問への情熱を失うことなく言語学への道を進むことになる大学で学び始めた頃橋本は言語とは単なるコミュニケーション手段ではなく人の文化や歴史そのものを映し出す鏡であるという考え方に触れる皮肉なことに日本語が西洋文化と対峙する場面が多くなっていく中でその奥深さを改めて実感したのであるそして彼自身もまた西洋からの影響を受けながら独自の視点を形成していった年代には彼は日本国内外で数多くの講演活動や執筆活動を行いその名声は広まっていったしかしそれにもかかわらず国内では戦争への突入とともに社会全体が暗い影に包まれていたこのような環境下でも彼は自らが信じる言語研究への探求心を貫き通したおそらくその姿勢こそが後世へ残るべき知識と思索へ繋がっていたと言えるだろう年日本は第二次世界大戦による敗北という歴史的な転換点を迎えたその年多くの人が絶望や不安に包まれる中でも橋本進吉は冷静さを保ち続けていた人間同士のコミュニケーションや理解こそこの混乱から立ち直る鍵だと信じていたからだしかしそれにもかかわらず多くの日常生活や思想も変わりつつあったこの矛盾した状況こそ彼自身も解決すべきテーマとして取り組んだことであろう戦後間もなくして新たな社会秩序と共存するためには何よりも言葉による理解と協調性が必要不可欠だったそのため橋本はいち早く復興期特有の新しい表現や概念について研究し始めた文化と言語その交差点には無限とも思える可能性がありますこのような視点から新たな提案となり得る理論構築へ挑んでいったのである他方では多様性への理解も求められていたしかしながら一部には民族主義的観点から自国中心主義へ傾倒する動きも見受けられこの状況について懸念する声も多かった記者会見などでは私たち民族として一体感を持つことだけでは問題解決にはならないと強調し続けた結果多様性という視座から議論される機会すら与えられることとなったそれこそおそらく彼自身による意識改革だったと言えるかもしれない晩年には自身の集大成とも呼ぶべき著作日本語研究を書き上げその内容はいまだ評価され続けているしかしそれだけで満足することなく更なる探求心によって異文化交流にも力点を置いて活動している姿勢を見るにつれ本当に驚かされます果敢にも未知なる領域へ足を踏み入れて行こうとしているその姿勢こそ本物だったと思わざる得ない年代初頭日本社会全体が急速に近代化され高度経済成長期へ突入してゆくそれにも関わらず古典的文献や伝統的価値観について深い知見持つ人物として残された橋本進吉その影響力はいまだ衰えることなく日本のみならず国際的にも評価され続けているまた言葉が持つ力について再認識された現在大切なのは過去との接続なのだこれなしでは未来など描けぬものですそして今なお新しい世代がなど通じ情報交換する現代このような背景下でも人間同士がお互い理解できない壁誤解というもの存在します一方通行になり易いこの時代だからこそ共感や対話が重要視されていますこの事実ひとつ取ってみてもおそらく教え子達及び愛弟子達は今なお進吉先生より受け継ぎ継承している教訓と言えるでしょうそう考えれば何とも皮肉ですが