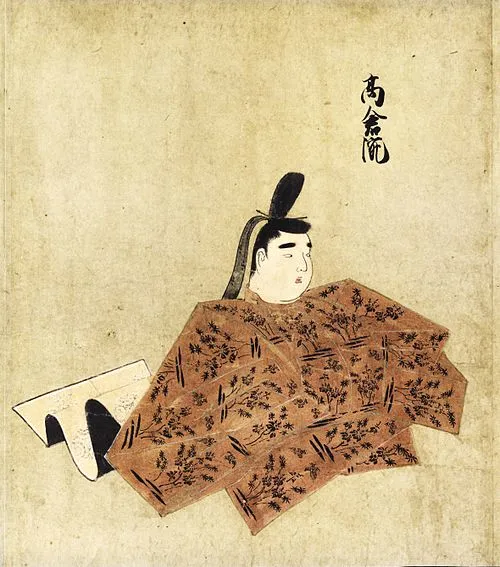

生島新五郎: 歌舞伎役者で、1743年に亡くなった。

生年月日: 1671年

没年月日: 1743年(寛保3年1月5日)

職業: 歌舞伎役者

年寛保年月日 生島新五郎歌舞伎役者 年

彼の物語は江戸時代の繁栄の真っ只中に始まる年生島新五郎は歌舞伎の世界に足を踏み入れるために生まれたしかし彼が育った町はただの田舎ではなかった活気に満ちた商人たちと多彩な文化が交錯する場所だったその影響を受けて新五郎は幼少期から芸事に興味を抱き始めるしかしそれにもかかわらず彼が正式に歌舞伎役者としてデビューするまでには多くの試練が待ち受けていた若き日の新五郎は様な師匠から学びながら自身のスタイルを磨いていったそしてついに彼は歌舞伎界でその名を知られる存在となるしかしこの成功には陰もあった人気が高まるにつれて嫉妬や陰謀も渦巻き始めたそれでもなお新五郎は自らの才能と努力で逆境を乗り越えていく年代には新五郎は江戸で最も有名な役者となっていた彼が演じる役柄は一度見ると忘れられないほど印象的だったある観客によれば新五郎の演技には心を打たれるものがありその姿勢や表情から多くの感情が伝わってくると言われているしかしその華やかな舞台裏では私生活では苦悩していたかもしれない特筆すべきは新五郎によって創造された独自の演技スタイルだ多くの場合それまで存在しなかった役どころへのアプローチによって新しい風潮を生み出したそれにもかかわらず一部の伝統主義者から厳しい批判も受け続けたこのような状況下でも自身を貫いて独自性を追求したことで後世に名声を残すことになった新五郎との出会いや影響について議論する際おそらく忘れてはいけないことがあるそれは人間味の重要性だどんな大スターでも人間として不完全さや苦悩を抱えているそれゆえ新五郎自身もファンとの交流や日常生活では苦しみながら過ごしていた可能性が高いその感情こそが観客との深いつながりへと導いていた皮肉なことに生島新五郎という名前だけではなくその後輩たちへと引き継ぎされていったスタイルや哲学こそ本当に重要だったと言えるだろうそして年その日は来た 新五郎という偉大なる歌舞伎役者がおおよそ年という人生幕を閉じる瞬間だったこの瞬間日本文化史にも大きな影響を与えることになりその遺産はいまだ色あせず語り継がれている現代でもその演技スタイルやアプローチについて研究され続けており多くのお芝居で再現されているまたこのような伝統芸能への敬意は不変的であり続ける今日でも日本全国で行われる歌舞伎公演には生島新五郎から受け継いだものが見え隠れしている生島新五郎亡き今もなおその存在感と業績はいわば時空超えて我の日常生活へ影響している歴史家達によれば彼なしでは今日の日之本日本の歌舞伎界など考え得ないと言う声さえ聞かれるほどだこの先何百年後も人がその足跡を見ることで自分自身とも向き合う手助けになるかもしれないそれゆえ生島新伍朗ただ一人だけではなく日本文化全体への架け橋として語り継ぐ価値ある人物なのだ