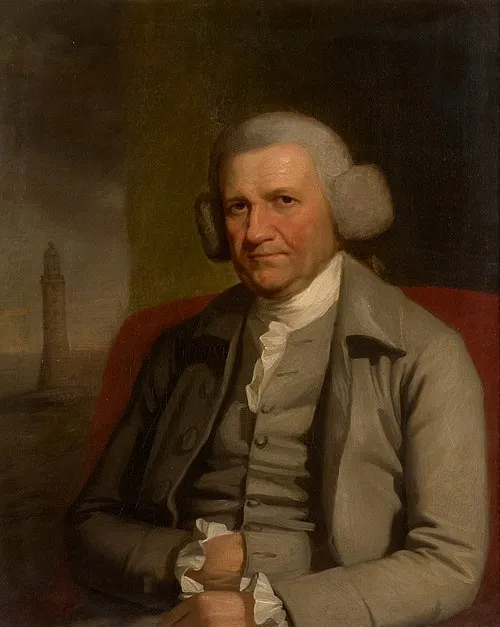

名前: フリードリヒ・マックス・ミュラー

生年月日: 1823年

死亡年: 1900年

職業: 東洋学者

年 フリードリヒ・マックス・ミュラー東洋学者 年

フリードリヒ・マックス・ミュラー彼の名前は学問の世界において永遠に刻まれることになるがその物語は単なる学者のそれを超えたものだった年彼はドイツのフランクフルトで生まれたこの時代ヨーロッパでは東洋文化に対する関心が高まり始めており若きミュラーもまたその波に飲み込まれていく運命を背負っていた大学では神学と哲学を学び特にサンスクリット語に魅了されることとなるしかしそれにもかかわらず彼の研究は単なる言語学的な探求にはとどまらなかったミュラーはインド人の思想を西洋社会へと紹介する先駆者となりその後の東洋学への道を切り開いたのである彼が発表したオリエンタリズムという概念は多くの学者や思想家たちによって支持されそして批判された年代半ばにはオックスフォード大学で教鞭を執るようになったしかしこの決断には困難も伴った古典的な文献だけではなく多様な文化や宗教への理解が求められる時代背景があったためだそれにもかかわらず彼は勇敢にこの挑戦を受け入れ多くの講義や著作でその知識を共有したしかし皮肉なことにこのような業績にも関わらず一部からは異文化理解不足という指摘も受けることになる私たちは他者を理解できないと言われる中でミュラー自身もそのジレンマに直面していたのかもしれないあるファンが街頭インタビューでこう語った彼は西洋人として東洋について書いているけど本当にその文化を理解しているのだろうかという疑問だ年にはサンスクリット聖典という大著作を完成させ西洋と東洋間に架け橋を築く試みとして高く評価されたその内容は膨大でありながらも深い洞察力によって支えられていたこの作品のおかげで多くの読者がインド文学や哲学へ興味を持ち始めることとなったそしてそれこそがおそらく彼自身が望んでいたことであろうただしその成功にも影響力と責任という重荷が伴うものだった死去する年までの数十年間不屈の精神で研究し続けた結果多くの名声と尊敬を勝ち取ったしかしながら自身の日常生活には孤独感も漂っていた可能性がある他国への旅を描写したエッセイなどから想像すると実際それでも家族との関係性など悩み多き人物だったようだそれでもなお人への啓発という使命感こそが生涯不屈不撓として自分自身と思い続けた証拠なのだ今日でもアジアの存在感や意義について再考されている現代社会その議論を見るにつれインド哲学と西洋哲学の融合について考える必要性すら感じてしまうもしマックス・ミュラーが今生きていたならそんな思索こそ新しい視点から未来への道筋となり得るのである記者会見で誰かひとり彼のおかげで私たちは異なる文化への扉を開いていると認識する瞬間こそこの偉大な東洋学者から贈与された贈物と言えるだろうそして今なおその影響力は色褪せず続いている異文化交流というテーマについて考える際には欠かせない存在だからだ 今日では多様性や共生社会へ向けて新しい議論や取り組みがおこなわれているそれゆえおそらくフリードリヒ・マックス・ミュラー自身も喜んで見守っていることであろう夢見た未来像へ一歩近づいている姿勢そしてその名声だけではなく知識そのものまで広まり続けています