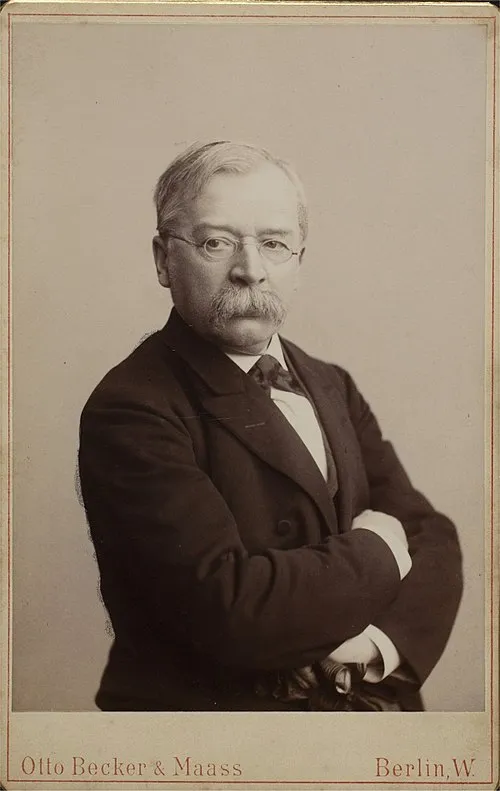

生年月日: 1832年

没年: 1903年

職業: チェリスト

国籍: ドイツ

年 フリードリヒ・グリュッツマッハーチェリスト 年

音楽の世界は時に偉大な才能を持つ人によって彩られその影響は後世にまで続くフリードリヒ・グリュッツマッハーもその一人であり彼の人生は音楽への情熱と献身で満ちていた年に生まれた彼は幼少期からチェロの魅力に取り憑かれたようだそしておそらく彼の運命が決まった瞬間それは若き日の彼が初めてチェロを手にしたときだったろう

多くの音楽家がそうであるようにグリュッツマッハーも最初は不安定な足場からスタートしただが数の試練を経て彼は成長しその技術を磨いていったやがて彼は名門オーケストラとの共演機会を得ることになるしかしこの成功には影があったそれにもかかわらず彼の情熱と努力は常に前進を促していた

皮肉なことにグリュッツマッハーが真価を発揮する舞台となると予想されていた世紀末から世紀初頭の時代には多くの優れたチェリストたちが同じ土俵で戦っていたこの激しい競争にも関わらずグリュッツマッハーはその独自性によって聴衆を魅了したのであるあるファンによるインタビューではその音色には魂が宿っていると称賛され多くの人に感動を与えていた

しかしながら一見輝かしいキャリアには苦悩も伴うものだ特に自身のスタイルや演奏法について多く議論されたこともあったそのためおそらく彼自身も不安や疑念を抱える瞬間があったことでしょうそれでもその内面的な葛藤こそが更なる成長へと繋げたと言える

グリュッツマッハーのおかげでチェロという楽器への興味や理解も深まり多くの新しい作品やアレンジメントが生み出されたその中でも特筆すべき点はチェロ協奏曲第番という作品だこの作品では力強さと繊細さという二つの側面を巧みに表現し多くの聴衆から高い評価を受けたしかしながらこの成功とは裏腹に一部では商業的成功だけ求めると非難されることもしばしばだった

年代になると音楽界全体でも変革期となり新しいスタイルや流派など次と登場してきたその中でフリードリヒ・グリュッツマッハー自身も変わりゆく環境へ適応しようとして努力していた様子だ伝統的な技術だけではなく新しい表現方法にも挑戦する必要性を感じ始めていたとも言われているこの心構えこそ大物アーティストとして成功するためには欠かせない要素だったと言えるでしょう

それから年月が経ち徐にその存在感も薄れていったかもしれないしかしその晩年まで愛された音楽家として記憶され続けましたそして年この偉大な才能は静かに幕引きを迎えました多くの場合人はいなくなってしまうことでしか評価されないものですがそれでもなおフリードリヒ・グリュッツマッハーという名前はいまだ多く語り継がれているその後年以上経過した今でも多数存在するアーカイブ資料や録音技術のお陰で若い世代へその魅力的な演奏法など伝承されています

おそらく今日中学生や高校生たちにも影響を与えていることでしょう古典的だからこそ逆説的にも新鮮さがありますまたご存知でしょうか チェロ協奏曲第番についてです 近年この作品はいわゆる映画音楽にも使用され多様性溢れるシーンでも耳目を集めていますそれ自体からまた新しい解釈として受け入れられている事実誰しも一度聞けば必ず惹きつけられるメロディそれこそフリードリヒ・グリュッツマッハー自身なのです

さらに皮肉なのですが人間社会にはこうした芸術家達によって醸成された文化遺産がありますそして今振り返れば有名だからこそ得意なんです何十年後になれば再び栄光の日と思い起こす日来たりせん