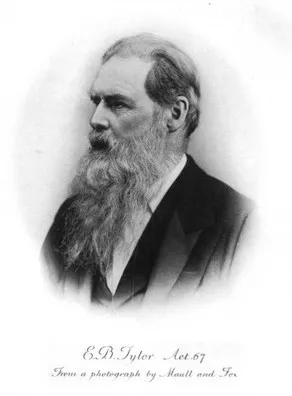

生年: 1851年

没年: 1929年

藩名: 古河藩

藩主代数: 第7代(最後)

年 土井利与古河藩の第代最後の藩主 年

土井利与幕末の古河藩主とその運命

年古河藩の城下町に生まれた土井利与は藩主としての運命を背負うこととなったしかし彼の人生は単なる政治家や武士のものではなく波乱に満ちた物語であった

幼少期から学問に秀でていた彼はその知性ゆえに周囲から期待されていた若干歳で藩政に参加することとなりその頭脳を駆使して様な改革案を練っていくしかしその裏には当時の混沌とした日本情勢が潜んでいた幕末という動乱の時代自らの地位を守るためには苦渋の選択が求められたのである

年利与は父親から跡を継ぎ古河藩主となるその瞬間彼は一国一城の主人として名乗りを上げたしかしそれにもかかわらず多くの改革案や政策が内外から反発を受けることになった特に外圧が高まる中で開国派と攘夷派との対立が深刻化し一層複雑な状況へと追い込まれていった

ある日利与は重要な決断を下すそれは教会との連携だった教会と同盟関係を結び西洋文化や技術を取り入れることで藩政改革につなげようとしたしかしこの決断は貴族たちから猛反発され多くの支持者も失ってしまう皮肉なことに彼が目指していた近代化への道筋は自身によって閉ざされつつあった

動乱期との闘い

その後も試行錯誤の日が続き新しい政策や税制導入など数の施策に挑戦したものの不安定な政局によってほころび始めていたもしかするとこの状態こそが彼自身の日常生活にも影響していた可能性が高いその心中には不安や恐怖感が常につきまとっていただろう

年日本全国で大規模な騒乱が起こりそれでもなお利与は冷静さを保とうとしていたそしてついには明治維新という大変革期へ突入するこの時期多く 藩主たちは新政府側について転身する選択肢しか残されておらずそれぞれ異なる形で歴史的役割へ進むこととなるしかしながら土井利与だけはその流れには逆らえず孤立してしまう

明治維新とその後

明治維新以降日本全国的な変革とも言える時代背景によって古河藩もまた解体せざる得ない状況となったそして年その運命の日廃藩置県に直面する自身としても理想とは裏腹な結末だろうと思われただろう記録によればこの出来事に対しもう何もできないと呟いている姿もあったようだ

それにもかかわらず新しい時代への適応力こそ生き残りへの鍵だった当初抱いていた政治理念とは異なる形になりつつあった自分自身についておそらく悔恨の日だったと思われるしかしそこで諦めず前向きになる選択肢も持ち合わせておりその後商業活動などにも携わり経済人として活躍する道筋へ進むことになる

晩年と死去

年代以降日本全体では西洋文化や産業革命等大きく社会構造自体変貌している最中だこの環境下で元古河藩主・土井利与はいかなる過程で自己再建しているのであろうかある資料によれば地方行政などさまざまな場面でも貢献し続けただひたすら地域振興に尽力したと言われているただ一人孤独感漂わせながら

皮肉さえ感じる状況

そして年この世ならぬ存在への扉を開いてしまう日それまで様な困難乗り越えて生き抜いてきた土井氏だしかし今思えばこの日に名門・古河家最後とも言える人物さえこの世から去ろうとは誰にも予測できぬことでありまた近代化 そして繁栄絶頂へ向けひた走った日本社会との乖離すべて見えていただろうか