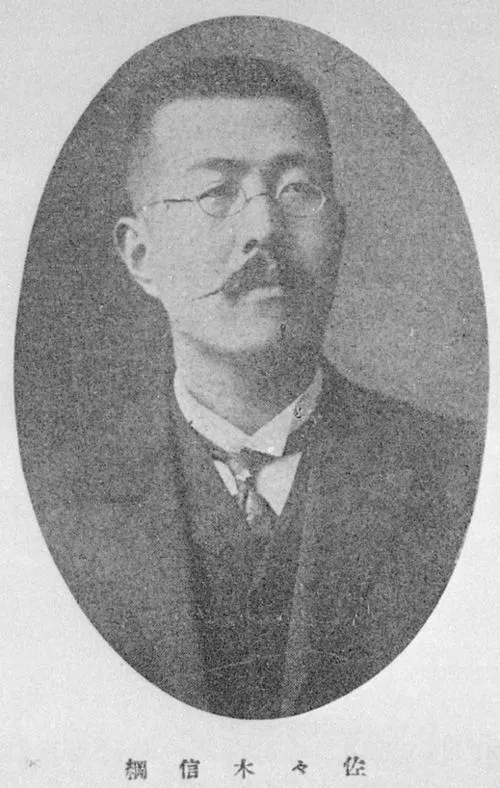

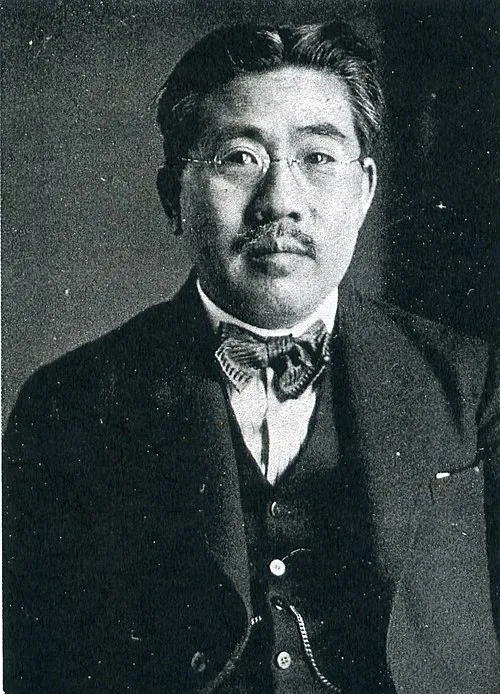

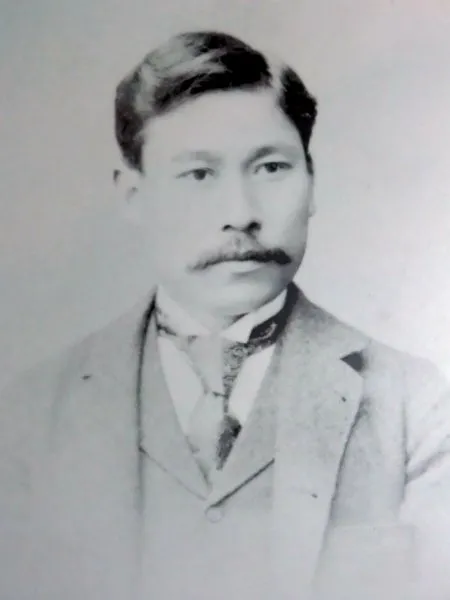

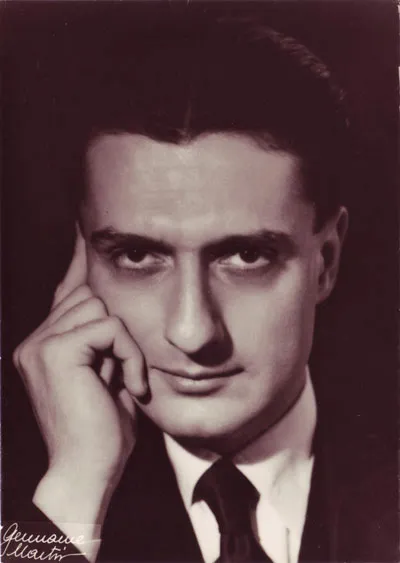

生年: 1887年

没年: 1964年

職業: 中国文学研究家

青木正児中国文学の深淵に挑んだ学者

年青木正児は日本の小さな町に生まれた彼の誕生は一見平凡なものであったが彼の人生はその後多くの人に影響を与えることとなる

子供時代青木は本を手にすることが大好きだったしかしそれらの本は単なる物語ではなく中国古典文学への扉でもあった若き日の彼は学校で友人たちと遊ぶ傍らで論語や道徳経といった難解な書物を読みふけっていたというしかしこの興味が後に彼の運命を大きく変えることになるとは当時の誰も予想していなかった

大学へ進学する頃にはすでに彼は中国文化への情熱を抱いていたそれにもかかわらず日本国内では中国文学が軽視される傾向が強かったしかし皮肉なことにその逆境こそが青木を奮起させた大学卒業後彼は中国へ渡り本場で学問を深めようと決意した

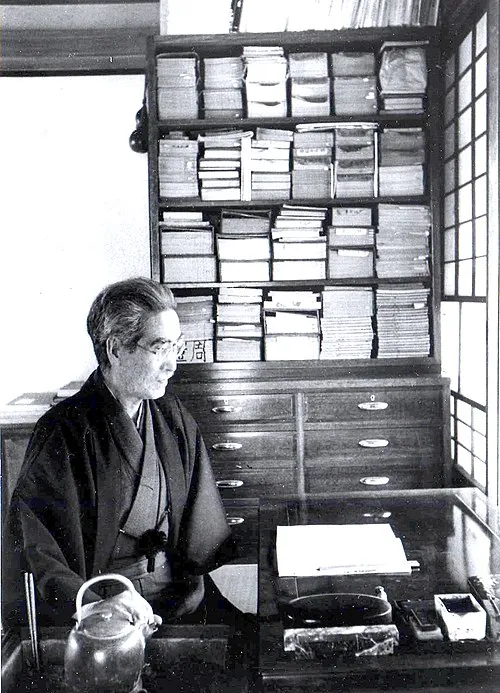

文献と向き合う日

中国での日それは孤独との戦いでもあった言葉の壁や文化的違和感に直面しながらも青木は決して諦めなかったそしてある日長江という川岸で出会った老哲学者との対話が転機となるこの哲学者から受け取った教えや価値観がおそらくその後の彼の研究スタイルにも影響を与えたと言われている

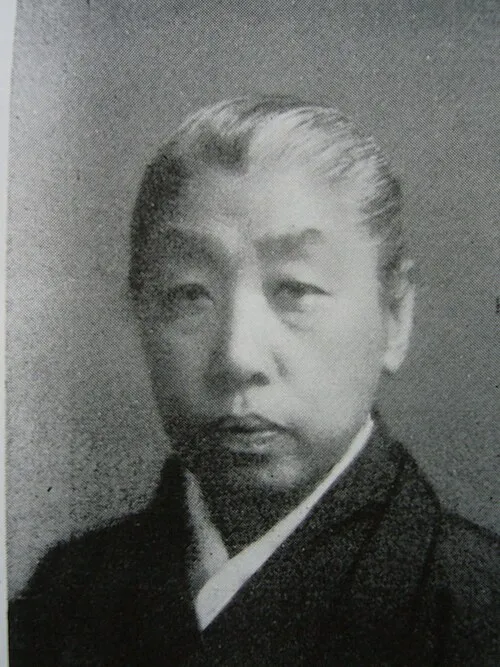

帰国した青木は日本国内で初めて本格的な中国文学研究家として名乗り出たそして特筆すべきなのは中国古典文献だけではなくその背景となる歴史や思想にも目を向けた点だその姿勢こそが今までになかった新しい風潮を作り出したと言える例えば紅楼夢について執筆された論文ではその表現技法やテーマ性について詳細かつ深遠な分析が展開された

戦火と文化保存

年日本国民全体が戦争による悲惨さに直面する中でも青木正児だけではなく多くの知識人たちは文学こそ国民精神の象徴だと信じ続けたこの信念から中国古典作品について普及活動なども行い始めるこの活動によって多くの学生や一般市民もまた中国文学への関心を持つようになったという報告もある

死去と遺産

[年]月日 青木正児 は歳という若さでこの世を去りましたその死はいわば一つ の時代 の終焉 を意味した無口ですが情熱的と評された彼自身 が残した足跡 に 目 を向ければ 今日 の私達 に とても重要 な事 を教えている そしてその教訓 は今 なお 残されています

現在 日本国内 でも 世界文学 や 異文化交流 の重要性 が叫ばれる 中 青木 正児 の業績 は 私達 に 新しい視点 を 提示し続けています おそらく それゆえ 私達 は 他者 を 理解し 自分自身 を 知るため に 努力すべき だ と考えています

現代との繋ぎ目

皮肉 なこと に より 現代 の日本社会 において 多様 な価値観 や 思想 が共存する環境 が整いつつあります 一方 で 人間 のコミュニケーション不足 や 誤解 が浮上している 現状 が 問題視されています 結果 として 一部 知識層 より 不安感 や 孤独感 に押し潰されそうになっています

未来へ向けて

しかしながら 人間同士 の接触 や 文化 的交差点 を通じて得られる 学び は 決して消えてしまうものではありません 青木 正児 のよう な先人達によって築かれた 遺産 を受け継ぐことで 我 現代 人類 は より豊かな未来 を 描いていかなければならない と言えるでしょう