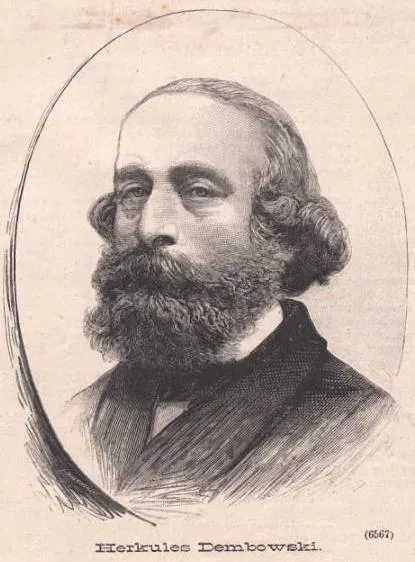

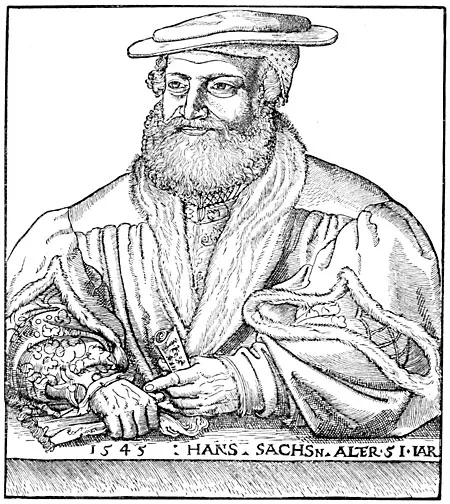

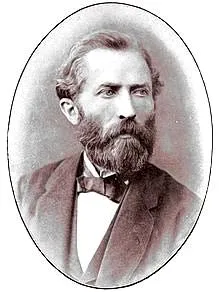

生年: 1831年

没年: 1888年

職業: 植物学者

国籍: フランス

年 アントン・ド・バリー植物学者 年

年アントン・ド・バリーがこの世を去ったその名は多くの植物学者や生物学者にとって神聖なものであり彼の業績は植物界に多大な影響を与えた年ドイツのバイエルン地方で生まれた彼は幼少期から自然と植物に対する強い好奇心を抱いていた家族が営む小さな農場で育った彼は草花の成長や変化に目を奪われる日を送っていたしかしそれにもかかわらず当時の教育制度では彼の興味が十分に理解されることはなかった

その後大学で植物学を学ぶ機会を得たド・バリーは自身の才能を開花させるために必要な知識と技術を磨いていく教壇には著名な教授がおりその影響力ある指導によって彼はさらに情熱的になったそして年代にはその研究成果が国際的にも評価され始めるしかし皮肉なことにこの成功が彼自身へのプレッシャーとなり自らの研究活動から一時離れる決断へと導くこととなった

年代初頭には再び研究へ戻り新たな視点から植物分類や生態系について取り組むようになるこの時期特に重要だったのが共生という概念だアントン・ド・バリーはおそらくこの考え方によって科学界にも新風を吹き込んだと言えるだろう植物だけでなくそれぞれが共存する微細環境についても鋭い洞察力を持ち続けていた

彼の名声は次第に広まり多くの学生や若手研究者たちがその指導下で成長していったそれにもかかわらず晩年には病魔との闘いという試練も待ち受けていた老齢となったアントン・ド・バリーは自身が愛した大自然を見る機会も減りその心中には孤独感が広がっていたようだそれでもなお一つ一つ丁寧に書き上げた論文や本から伝わる情熱は失われてはいなかった

またこの期間中日本への旅行も経験し日本特有の植生について深い洞察を書き残すこの旅によって異なる文化圏で育まれた知識や技術との融合が図られおそらくそれこそが後世への贈り物とも言えるだろうその後も世界中でその思想や方法論はいまだ影響力を持ち続けている一部では今日でも多くの科学者達によってそのアイデアが引用されていると評されるほどなのだ

年代になるとその功績ゆえか多数メディアでも取り上げられるようになり生前未曾有とも言える人気者となるしかしながらそれだけ世間から注目されたということは一方では個人として苦悩する時間でもあった長く続く

年月日アントン・ド・バリー氏この世から去りました享年歳その死去直前まで論文を書き続け生涯通して探求し続けた精神性こそ大切な遺産だったと言えるでしょうさて現代では如何でしょうか科学技術だけではない人の日常生活にも大きな影響があります

皮肉ですが 彼のお墓近辺では訪れる人によって花へ手向けられており人間同士だけではなく自然との関係性について改めて考えさせられる場所となっていますまた日本各地にはド・バリーの名など由来する地名も残されていますそれを見る度不思議な感覚につながりますね

こうした事実こそおそらくアントン自身も望んでいた姿だったのでしょう