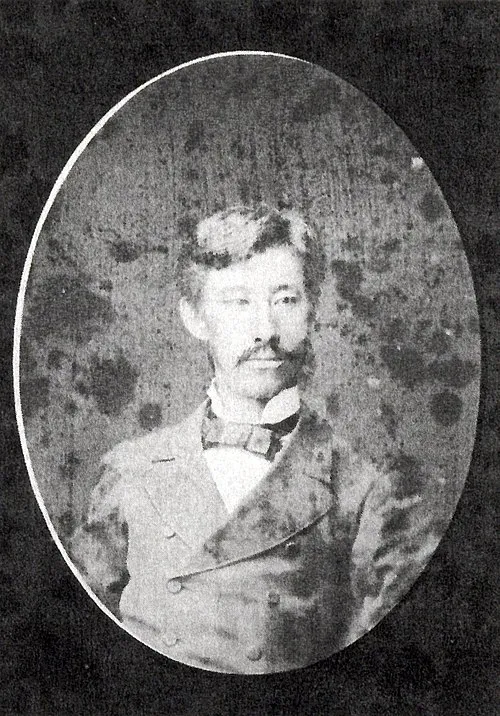

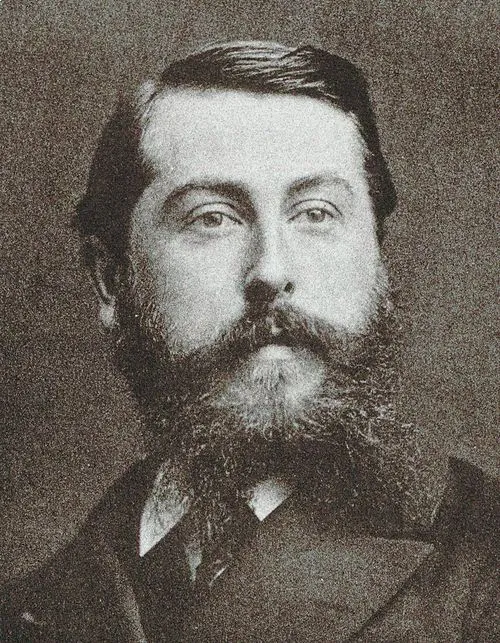

アレクサンドル・ベリャーエフ

国籍: ロシア

死亡日: 1942年1月6日

年 アレクサンドル・ベリャーエフ作家 年

アレクサンドル・ベリャーエフ彼の名はロシアの文学史において特別な地位を占める年当時のロシア帝国に生まれた彼は未来を描くことに魅了され科学とフィクションを融合させる作家として知られるようになっただがその道のりは平坦ではなかった

若き日のベリャーエフは文学だけでなく科学にも強い興味を持っていたそれにもかかわらず彼の作品が広く認知されるようになるまでには長い時間がかかった特に年のロシア革命後その人生は大きな転機を迎えることとなったその変革期にあたる年代初頭彼は社会主義体制下で作家としての活動を開始するしかしそれでもなお自身の真剣な思考や理想を表現するためには苦労し続けた

皮肉なことに彼が本格的に小説を書く決意を固めたのは自らが戦争や政治的混乱によって心身ともに疲弊していた時期だったそして年代中でも年発表した水中都市でついにその才能が花開くこの作品では人間と海洋生物との関わりについて深く掘り下げられており多くの読者から称賛されたしかしそれにもかかわらず多くの批評家から厳しい評価も受けてしまう

議論の余地はあるがおそらく彼が最も注目された作品人魚では人間と人魚との交流という夢幻的なテーマを通じて人間性とは何かという問いかけが行われているこの作品によって彼は国内外で名声を得る一方で自身の日常生活には複雑な感情が渦巻いていた

またこの時期には映画化や翻訳なども進み始めその影響力は増大していったしかし一方で当時ソビエト連邦内で流行していた政治的抑圧によって多くの場合創作活動には制限も伴ったそれでもベリャーエフは執筆活動を続け自分自身の理想世界について語り続けた

年という歴史的瞬間日本軍との戦争や世界大戦という混沌とした状況下で他界した皮肉なことにこの年こそ彼自身の日とは裏腹に自身の思想や創造力への欲求が最高潮だったと言えるだろう死後数十年経った今でもその遺産特に未来への洞察力 は多く語り継がれている

例えば星から来た男などでは異星人との接触や技術革新について描写されており現代でもこのテーマはいまだ人気だまたその作品群はいまだ多様性豊かな解釈と考察を引き起こし続けているそれゆえ文学者のみならず科学者からも研究対象となっている点でも重要性極めて高い人物と言えるだろう

今なお多様化するジャンルその中でベリャーエフという名前を見る度そういう視点 が必要なのかもしれないと思わせられる瞬間がある未来を見据えた先見性こそ本来なら我全員持つべき素質なのだから今だからこそ夢と現実を交差させ新しい物語を書く使命感とも言えるものそれこそ伝説として語られる存在へ繋ぐ糸口になるだろう