2023年 - 石川県能登地方(能登群発地震)を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生。1人が死亡、35名が負傷する被害が発生。

5月5 の日付

34

重要な日

51

重要な出来事

413

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

立夏とは?日本の夏の始まりを楽しむ方法

立夏は、二十四節気の一つであり、日本では特に重要な季節の変わり目を示す日として位置づけられています。これは毎年5月5日頃にあたる日で、春から夏への移行を意味し、自然界では新しい生命が芽生え始める時期でもあります。古来より日本人は四季折々の変化に敏感であり、このような節気は農作業や生活リズムにも大きく影響してきました。歴史的には、平安時代から立夏の日には特別な祭事が行われていました。この日は農作物の成長を祈願するために神社などで儀式が執り行われ、また「立夏」にちなんだ食文化も発展していったと言われています。そのため、この日はただの暦上の日付ではなく、日本人にとって自然と調和した生活を象徴する重要な日に他ならないのです。勝利の風:この地の名誉の旅春から初夏へと変わるその瞬間、爽やかな風が吹き抜けます。青々とした田畑が広がり、小鳥たちがさえずり始め、その声はまるで自然界全体が歓喜しているかのようです。この清らかな空気は、新しい命が宿る予感に満ちており、人々もそれぞれ心躍らせながらこの時期を迎えることでしょう。夜明け前…昔、多くの農民たちはこの日を待ち侘びていました。土から新しく芽生える稲穂たち、それらへの期待感はまさに希望そのもの。朝焼けによって薄明かりになった田んぼには、新鮮な露水が光っていて、その美しさは言葉では表現できないほどでした。「今日は何か良いことがありますように」と願いながら、一つ一つ丁寧に作業を進める姿を見ることも多かったそうです。子供の思い出帳子どもたちもまた、この特別な日にワクワクしながら待っています。「今日は何か特別なことがありますよね?」そんな期待感で胸いっぱいになり、お母さんやお父さんと一緒にお花摘みに出かけたり、お祭りへ足を運んだものです。それこそ、「早く!もう行こうよ!」という元気いっぱいな声。その瞬間、自分自身もまた自然と一体になったような感覚になるのでした。草花香る:生命力あふれる景色立夏になると、多くのお花や草木も色づき始めます。赤いカーネーションや青いアジサイ、その香ばしい香りは太陽の日差しとも相まって心地良さげ。しかし忘れてはいけないと思う瞬間、周囲から聞こえてくる昆虫たちによる音楽。それぞれ異なる楽器で奏でられる音色が重なる様子は、本当に素晴らしい調和です。そしてその中には、小川のせせらぎすら加わります。一切合切、それこそ大自然というステージで繰り広げられる見事なオーケストラなのです。古き良き習慣…田植え祭り今でも全国各地では田植え祭りという伝統行事があります。この祭典では地域ごとの特色ある踊りや歌、そして豊作祈願など、多彩な文化的要素を見ることができます。また昔ながらのお米づくりについて教えていただいた記憶も強烈です。「こうやって稲穂は育つんだよ」という言葉には、お米への愛情だけではなく、自分自身への誇誇しさすべて込めて語ってくださったのでしょう。その優しい目差しにも心温まります。懐かしき味:初夏料理への誘いもちろん、この時期には特有のお料理も登場します。有名なのは「笹寿司」など、新鮮なお魚や野菜素材を使った料理ですね。また、「こごみ」など山菜類も旬となります。その独特なお味わいや食感、大切なお祝いごとの席でも必ず登場することでしょう。それこそ、一口頬張ればふんわぁっと広がる春から初夏へ移ろう彩豊かな味覚とは何とも言えない贅沢なのです。繋ぐ想い…家族団欒"いただきます" の声高鳴れば 椅子合わせ笑顔咲く それぞれ囲むひと皿ひと皿 香ばしく熱々笑顔溢れて 「今日のお話どうだった?」この時期、人々は家族団欒として集まり、美味しい料理を楽しむことになります。「これ、美味しかった!」という言葉には、ただ単純なお腹満足だけじゃなくて、それ以上深いつながりがあります。それぞれがお互い笑顔になれる時間、それこそ人生最上級!そして、それによって次世代へ受け継ぐべき宝物となってゆくことでしょう。...

端午の節句の意味と習慣|日本と漢字文化圏の伝統

端午の節句は、日本を含む漢字文化圏において、特に男児の健康と成長を祈る大切な行事です。この祭りは、毎年5月5日に祝われるもので、元々は中国から伝わったものとされています。日本では平安時代に宮廷行事として取り入れられ、その後一般庶民にも広まりました。日本では、「こどもの日」としても知られ、特に男の子がいる家庭では鯉のぼりや武者人形を飾り、家族で祝うことが一般的です。勇気ある鯉:青空へ舞い上がる夢青空を泳ぐ鯉のぼり。その姿は力強く、風になびいています。この日はまさに少年たちの夢や希望が天高く舞い上がる日でもあるのです。5月5日の朝には、多くの場合、家族で外に出て、この特別な瞬間を祝い、一緒に過ごします。子どもたちには力強さや勇気が授けられるよう祈願され、それぞれのお家庭で手作りのお菓子や料理が振舞われます。夜明け前…古き日本から受け継ぐ精神昔、日本ではこの日になると家庭内で粽(ちまき)や柏餅(かしわもち)など特別な食べ物を用意し、それらを神様へのお供え物として捧げていました。この習慣には「粽には悪霊除け」という意味合いもありました。また柏餅は新芽が出るまで古い葉っぱが落ちないことから「親から子へ受け継ぐ」という象徴とも考えられているため、この日はいわば未来への希望でもあったと言えるでしょう。春風そよぎ…心豊かな祝いの日端午の日になると、人々は屋外へ出向き、緑豊かな自然の中で楽しい時間を過ごします。公園や庭先では色とりどりの鯉のぼりが揺れ動き、その下で笑顔あふれる子供たちを見る光景はこの日の醍醐味です。また地域によって異なる行事も見逃せません。例えば、新潟県では「こい祭り」が行われ、多くの人々がお互いにその文化的背景について語ります。子供たちとの思い出帳:絆深まる瞬間私たちはこの特別な日、自分自身にも深くつながっています。それぞれのお宅で育まれる思い出。そして何より大切なのはその絆です。「父親になった瞬間」や「母親として初めて迎えた端午の日」など、多くのお母さん、お父さんが心温かく振返ります。その中には、愛情込めて作った料理や、小さなお祝い会話があります。そしてこれら全ては一つ一つ、大切な記憶として刻み込まれてゆくでしょう。時代を超えて…根付いた文化時代とともに変化する現代社会ですが、この端午の日だけは変わらず根付いています。それこそ何世代にも渡って受け継がれている風習だからこそ、その意味合いや重要性もまた未来へ繋げたいと思います。この節句の日、人々は自分自身だけでなく次世代への願いや期待も重ね合わせます。「あなた達なら大丈夫だ」と願う親心、その思いや希望こそ、この日を彩っていると言えるでしょう。しかし、本当に幸せとは?次世代への宝物?それとも今ここにあるもの? ...

フットサルの日:日本における人気スポーツの魅力

フットサルの日は、日本において毎年10月の第2土曜日に制定されている特別な日です。この日は、フットサルを通じた健康促進や社会貢献、そしてスポーツの楽しさを広めることを目的としています。日本フットサル連盟が主導し、多くの地域でイベントや大会が開催されることで、全国各地でフットサルの普及が図られています。歴史的には、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、日本国内でもフットサルが徐々に浸透し始めました。特に1994年には、国際フットサル連盟(FIFA)から正式なスポーツとして認知され、その後も多くのプロチームやリーグ戦が設立されていきました。その結果として、日本ではさまざまな世代や層の人々が参加することのできる魅力的なスポーツとなり、多くの愛好者が生まれました。ボールは心をつなぐ:フィールド越しの友情青空の下、煌めく人工芝グラウンドでは、小さな子どもたちから大人まで一緒になってボールを追いかけます。足元で弾むボールは、それぞれの笑顔を映し出す鏡となり、「パス」「シュート」「ゴール」といった言葉が響き渡ります。この瞬間、人々は単なる競技者ではなく、同じ目標へ向かう仲間となる。その繋がりこそ、フットサルの日のお祝いそのものなのです。夜明け前…変化への渇望日本では「変化」が求められる時代背景があります。少子高齢化社会など様々な問題が顕在化する中で、新しい形態のスポーツとして注目されています。このような社会的課題への意識も含め、多様性と共生をテーマとした取り組みも増えてきました。そして、この日にはただ楽しむだけでなく、その中からコミュニティとの結びつきを深める機会でもあることから、多彩なイベントやワークショップが開かれるようになっています。子供たちの思い出帳:夢見る未来へまた、この日は特別です。多くの場合、小さなお子さんたちも参加します。「私も大きくなったらプロ選手になる!」という夢を見る瞬間。それは希望に満ちた未来への第一歩なのです。彼らは自分自身だけでなく、その周囲にも影響を与え、自分たちの日常生活にも新しい視点や活力を与える存在になります。名誉ある舞台:コミュニティと結びつく瞬間各地で行われる地域イベントでは、大人たちも自ら参加して楽しむ姿を見ることがあります。「今日は勝とう!」「みんな、一緒に頑張ろう!」という声援や掛け声は、一見するとただゲームへの熱意だけにも思えます。しかし、それ以上に「仲間」として共感し合うことで築かれる絆こそ、この日ならではものです。過去との対話…伝統と革新実際、日本には古来より親しまれている「和」の文化があります。しかしこの日のイベントでは、新しい挑戦も感じられます。昔ながらのお祭りとは違った形ですが、新鮮で活気溢れる雰囲気が漂います。そしてそこには、「楽しい」という感情が溢れていて、人々は自然と笑顔になります。このように、伝統的文化とも融合することによって、新しい形態へ進化しているという側面もあります。明日への架け橋…希望あふれる未来像The vibrant energy from each kick and pass resonates with the very fabric of our society, forming a bridge to the future where health and community thrive. フットサルの日のお祝いによって築かれるネットワークは、人々同士がお互い支え合う関係性を生み出します。そしてそれこそ、本当に必要不可欠なたゆまぬ努力なのです。それぞれの日常生活へ帰った時でも、その喜びや体験は決して薄れることなく心に残ります。結論: しかし、本当に勝利とは何だろう?"勝利とは何か?ただゲーム内だけしかないものなのだろうか、それとも人生全体について考える時にも触れ得る価値ある経験なのだろう?"This philosophical question transcends sports, inviting us to ponder deeper connections within ourselves and our communities as we celebrate Futsal Day....

レゴの日の魅力と楽しみ方 | 日本のレゴファン必見

毎年4月に、日本では「レゴの日」が盛大に祝われます。この日は、デンマークで誕生したこの人気のあるブロック玩具が、どのようにして世界中の子供たちと大人たちの想像力を掻き立ててきたかを振り返る機会でもあります。レゴはただのおもちゃではなく、人々が手を使って形を作り、創造的な思考を育むための重要な道具となっています。1970年代には日本市場にも登場し、以来、多くの家庭で親しまれてきました。この玩具は、組み立てや分解が容易であり、自分だけの世界を構築する楽しさは、老若男女問わず魅了しています。また、日本独自の文化や歴史的背景とも結びつきながら発展してきました。例えば、江戸時代には職人たちが木工細工や模型制作に勤しんでいたことからもわかるように、日本人には古くから手作業によるものづくりへの強い愛情があります。夢中になる瞬間:レゴと共鳴する心それはまるで、一片一片が微細な音楽を奏でるように。手元にあるカラフルなブロックを組み合わせるその瞬間、一瞬でも心が躍ります。「これこそ私だけの世界だ!」と感じる時、それはまさにアートそのものです。レゴブロックによって形作られた城や車両、その背景には無限の物語があります。夜明け前…新しい発見への扉夜明け前、人々は星空の下で夢を見る時間です。特別な何か、新しいアイデアが頭に浮かぶ瞬間。それこそがクリエイティビティーという名の朝焼けなのです。この「レゴの日」は、そのクリエイティビティーへの扉として機能します。子供たちはもちろん、大人もこの日に合わせて作品づくりコンテストなどへ参加し、自らの思い描く夢や希望を形にすることがあります。日本各地ではワークショップも開催され、多世代交流なども促進されています。「昔ながらのおもちゃ」として家族皆で楽しむ姿勢から、「教育ツール」として子供たちへ渡すまで、その幅広い魅力が再確認されます。その様子はまさしく、日本文化として受け継ぎたい一面でもあります。子供時代:思い出帳小さい頃、自分だけのお城や宇宙船を組み立てていたあの日々。それぞれ異なる色合いと形状、不規則さ故につながっている友情。そして、その興奮と期待感。その記憶こそが多くの場合、大人になった今でも心温まります。「ああ、この感覚だ!それとももう少し高く積めばよかったかな?」と思わせる衝動、それこそレゴというおもちゃ特有なのです。もっと積み上げたい、更なる冒険へ踏み出したいという想い。そしてその背後には、大切な記憶と思い出との結びつきがあります。 共鳴する文化:日本ならでは 近年、日本版アニメシリーズとのコラボレーションなど、日本独自要素との融合も進んできました。初めて目にしたとき、「これだ!」と直感的に感じ取ったファン層。そして、新しいキャラクター設定など、更なる期待感から生...

キズケアの日の意義と傷の正しいケア方法

キズケアの日は日本において、毎年11月11日に制定された特別な日であり、傷の手当てやケアの重要性を広く知らしめることを目的としています。この日は、生活の中で避けがたい小さな怪我や皮膚トラブルに対する理解を深め、正しい応急処置や適切なケア方法について学ぶ良い機会となります。歴史的には、1994年に「キズケアの日」を設立した日本創傷外科学会は、この日を選んだ理由として11月11日が「1111」と数字が並んでいることから、「手当て」をする際に両手の指(10本)と両方の手(2本)が使われる様子を象徴しています。つまり、この日は単なる記念日ではなく、人々が自分自身や他者を守るために必要な知識や技術を学ぶための日でもあるのです。命綱としての絆:傷ついた心と体私たちの日常生活には、小さな怪我から大きなトラウマまで、多くの「傷」が存在します。想像してみてください。公園で遊んでいる子供たち。その瞬間、転んだり木々との接触によって小さな傷ができることもあります。その瞬間、周りには温かい声援が響きます。「大丈夫?」という言葉と共に、大人たちが駆け寄り、優しく手当てしてくれる姿。それこそがこの日の真意です。夜明け前…心身ともに癒すために夕暮れ時、お母さんが帰宅し、小さなお子さんのおでこについているバンドエイドを見る光景。お母さんは優しくそのバンドエイドを取り外し、新しい絆創膏へ交換します。「痛かったね。でも、大丈夫だから。」その言葉は、その瞬間だけではなく、その後も続く心の安らぎへとつながっていくことでしょう。文化的背景:伝承された知恵日本では古来より自然治癒力や民間療法が重視されてきました。「薬草」など自然由来のものを用いた治療法は家庭内でも多く行われています。昔話では、おばあちゃんから教わった民間療法として、「セリ」や「ヨモギ」を使った切り傷への対応策なども伝えられています。このような文化はキズケアの日にも反映され、多様な治療法について考える良い機会となります。子供の思い出帳:過去から未来へ引き継ぐもの例えば:"小さい頃、お友達との遊びでいつも元気いっぱいだった私。でもある日、公園で転んじゃって…。その時、お父さんがおばあちゃんにもらった特製のお薬を持ってきてくれて、それ塗ってもらったらすぐ痛みも忘れちゃった。そして、そのお薬には魔法みたいだった。" これこそ家族との絆!現代社会への問いかけ:正しい情報とは?しかし今、この情報化社会では多種多様な医療情報があります。それぞれ異なる意見や方法論。しかし、本当に正しい情報とは何でしょう?SNS上には簡単そうでも実際には危険とも言える施策も流通しています。その中でどれだけ自分自身や愛する人々を守れるのでしょうか?さらに、自分以外にも大切に思う誰かへの関わり方も問われます。この日はそれについて深く考える良いチャンスです。過去から受け継ぐ知恵:親から子へ...例えば:私たちのおばあちゃん、おじいちゃん世代。他者への配慮、自分自身への注意深さ。それこそがこの国、日本人として伝統的価値観でもあります。そしてそれは今後次世代へどう引き継ぐべきか、一緒になって模索していかなければならないと思います。"キズケアの日" はただ物理的ないろんな意味合いや感情的体験だけじゃありません。それはあなた自身や周囲との関係性、その全体像まで考え直す機会でもあるでしょう。しかし、傷跡とは一体何なのだろう?” ただ消えてしまうものなのか、それとも生きた証なのか?” この問いこそ私たち一人一人による答えです。それぞれ異なるストーリーがあります。” ...

たべっ子どうぶつの日の魅力と楽しみ方

たべっ子どうぶつの日は、日本における特別な日であり、特にこの日が持つ意義は、子どもたちの思い出や食文化への深い関わりを表しています。このお菓子は1978年に誕生し、瞬く間に多くの世代から愛される存在となりました。可愛らしい動物の形をしたビスケットは、その見た目だけでなく、サクサクとした食感とともに、おやつとして楽しまれることが一般的です。この日は毎年3月2日に設定されており、単なるお菓子の日という枠を超えて、「家族が集まり共に楽しむ食文化」を再確認する機会でもあります。日本では多くの人々が小さな頃からこのビスケットを手に取り、その優しい甘さと一緒に成長してきました。そのため、この日には親子で一緒に「たべっ子どうぶつ」を囲む光景がよく見られます。甘い思い出:心温まる食卓小さな頃、私たちはみんな母親や父親と一緒に楽しい時間を過ごしました。おやつの時間には必ずと言っていいほど、テーブルには「たべっ子どうぶつ」が並び、そのカラフルな姿が嬉しさを倍増させました。「今日はどんな動物かな?」という期待感。あの赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合うような、その瞬間は本当に特別でした。夜明け前…新しい発見私たち大人になった今でも、この小さなお菓子がもたらす幸せは色あせません。その思い出は何度も心の中で蘇ります。ある日、小さい娘がおやつとして「たべっ子どうぶつ」を選びました。「これって、お母さんも好きだった?」彼女は無邪気な笑顔で尋ねてきます。「もちろんだよ!私も君みたいなお姉さんだった頃、このビスケットを楽しんだんだから」と伝える時、大切なのはただのお菓子ではなく、それぞれの家庭で育まれたストーリーです。風味豊かな記憶:みんなのお気に入り地域によって異なる味付けがあります。「キャラメル味」や「チョコレート味」、そしてそのシンプルながら奥深いプレーン味。それぞれのお菓子には各家庭固有のエピソードがあります。「今日は学校から帰った後、お友達と分け合う予定!」そんな話題で盛り上がる姿を見るにつけ、「これぞ日本人ならではのおやつ文化」と感じずにはいられません。家族の日:共鳴する心また、この日は家族との絆を再確認するための日でもあります。昔から、日本では家族団欒こそが大切と言われています。この日に皆で集まり、一緒に「たべっ子どうぶつ」を囲むことで、自分自身だけでなく相手への思いやりも感じ取れるでしょう。それこそ、「育み」そのものです。この日のイベントとしてパーティーを開いたり、お互いがお気軽なお菓子的役割について語り合ったりします。かすかな音楽:未来へ繋ぐ希望"希望"とは何か?それは時代を超え、人々へ連なるメロディーなのかもしれません。美しき季節:春待ち遠しく"春"それ自体、新しい始まりです。そしてこの日はそれとも重なる運命的な響きを持っています。冬から春へ移ろう際、人々はいろんな希望・願望・夢を見るものです。「私は次はもっと大きくて美味しい『たべっ子どうぶつ』になれるよう努力する!」その瞬間、皆様方にも新しい挑戦について考えさせてしまいます。結論:"しかし、本当につながることとは何でしょう?甘美なお菓子的贈与なのか、それとも懐かしきふる里への想いや心温まるひと時なのでしょう?” それこそ、『伝承』という言葉そのものです。そしてこの日、一層多様性豊かな日本文化との交差点となります。” ...

桃太郎まつり:岡山県の伝説的な祭りを楽しもう

桃太郎まつりは、日本の文化と伝統を色濃く反映した地域行事です。毎年、岡山県倉敷市で行われるこの祭りは、民話『桃太郎』に基づいており、地域住民や観光客が一緒になって楽しむ賑やかなイベントです。『桃太郎』は、日本の昔話として広く知られていますが、その起源は多くの説があり、一説には奈良時代に遡ります。この祭りの重要性は、地域社会を活性化させるだけでなく、子供たちに日本の伝説や文化を学ぶ機会を提供するところにもあります。また、この祭りでは地元産品や特産物も販売され、多くの人々が集まることで経済的な効果も期待できます。さらに、参加者たちによって繰り広げられるパレードや演出は、人々を感動させ、その場にいる全ての人々に「つながり」の大切さを思い出させてくれます。勝利の風:この地の名誉の旅祭りの日、大空には青い風が吹き抜け、色鮮やかな旗が翻ります。その瞬間、人々は期待と興奮で胸が高鳴ります。「今日はどんな楽しいことが待っているだろう?」その思いとは裏腹に、大地から立ち上る熱気と笑顔。そして、「桃太郎」を象徴するような衣装を身につけた参加者たちが街中を練り歩く姿には圧倒されます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、それぞれのお店から漂う焼き鳥や団子、お茶菓子など美味しい香ばしさも加わります。見上げれば、高らかに響き渡る囃子(はやし)の音色。踊るようなリズムは、多くの人々から自然と足踏みを引き起こすのでした。夜明け前…朝日が昇る前、不安定な静けさがあります。この日は特別な日、「桃太郎まつり」の前夜です。町内では準備作業で賑わいます。「あそこにはあのおじさん!」そして、「あそこの屋台では何か面白そうだね!」という声。本当にこれから始まろうとしている素晴らしい体験への期待感でいっぱいです。家族連れも集まり、自宅で作った手作りのお守りなど持参して神社へ向かいます。この土地で受け継ぎ守られてきた風習への想いや、人々との絆。それこそ、この日の持つ意味なのかもしれません。そして暗闇から解放され、一斉に陽光へ飛び込んだ瞬間、その温もさに包み込まれる感覚。それぞれ心温まる出来事へ導いています。子供の思い出帳小学生時代、私は友達とともに「桃太郎」のコスチュームコンテストへの参加夢中でした。「私も桃になって踊れるんだから」と言っていた記憶があります。その時期になると思わず嬉しくなるものです。そして、このイベントでは毎年成長してゆく自分自身にも気付かされました。"鬼ヶ島"という舞台設定。その背後には日本古来から続く物語への敬意。一方通行ではない過去との対話。それこそ、私たち一人一人の日常生活にも繋げたい要素となっています。「鬼」でも「勇者」でもなく、「仲間」として共演する喜び。それこそ私たち自身なのだと思わせてくださった経験でした。魂魄(こんぱく)の競演豊かな自然環境岡山県倉敷市周辺には、美しい川岸があります。そしてその水辺では軽快な竹笛・篠笛などによる演奏会も盛況。この環境音楽とも言える魅力的な時間帯も訪問者に新鮮味・楽しみ及び満足感をご提供しています。他方、美味しい食べ物・飲み物とのペアリングによってより一層楽しまれる機会になっています!結論:未来への願い…希望を蒔こう!"果樹"とは何でしょう?豊穣なる実ばかり注目します。しかしそれだけじゃなく「種」ある場所、それこそ未来へ向けて蒔いているものなのかもしれません。このお祭壇でもっと多様化した根付きを与えてゆけば…。でも、本当にすべて終わったわけではありません!各国共通する文化交流こそ重要ですね。“モノ”だけじゃない大切な“ヒト”同士として優しさ感じ取ろう! 今後どんな形になるかわからない道筋ですが、この文化的伝承活動続いてほしいものです…。果実=希望、それともただ過去だけ留め置いた記憶!?私は両方必要だと思います。...

日本童話祭:伝承文化を学ぶ祭典

日本童話祭は、古くから語り継がれてきた日本の伝統的な物語や民話を祝う重要な文化イベントです。この祭りは、日本各地で毎年開催され、多くの人々が集まり、子どもたちに昔話を聞かせることで、その文化的遺産を次世代へと伝えていく役割を担っています。特に、昭和時代以降、このような祭りは地域コミュニティの結束を高めるために重要視されており、日本全国でさまざまな形で実施されています。また、この祭りでは、物語だけでなく、伝統的な音楽や舞踊も披露されるため、参加者は視覚的にも聴覚的にも楽しむことができます。例えば、「桃太郎」や「かぐや姫」といった著名な物語が語られ、それに関連する遊びやアクティビティも用意されています。このようにして、日本童話祭は単なる文化イベントではなく、人々の心をつないだり、地域社会の活性化につながったりする機会でもあるのです。夢幻の海:物語が織り成す幻想夜空には無数の星々が輝き、大地には子供たちの笑い声が響き渡る瞬間…。この夢幻的な光景こそ、日本童話祭そのものと言えるでしょう。参加者たちは、それぞれのお気に入りの物語に親しみながら、自分自身もその一部となっていることを感じます。赤いカーネーションの鋭い香りとともに漂う甘美なメロディーは、一瞬で心を引き寄せます。夜明け前…新しい物語への旅立ち朝焼けが地平線から顔を出す頃、人々はひとつずつ集まり始めます。「今日はいったいどんな物語が待っているんだろう?」その期待感は大人から子供まで共通です。最初に訪れる場所では、おじいさんやおばあさんによる昔ばなし講座が行われます。その声色には長年積み重ねられた経験と思いやりがあります。「昔々、あるところに…」という言葉から始まるストーリーには、不思議な力があります。それぞれのお話には教訓や道徳が込められていて、人々の日常生活にも影響を与えています。子供たちとの時間:忘れられない記憶帳そして、この日特別なのは何と言っても子供たちとのふれあいです。彼らは純真無垢で、その目には好奇心と驚きがあります。「本当にそんなことある?」という疑問符さえ感じさせてくれる存在。それこそ、大人たちは自分自身も童心に返ります。また、多くの場合、このようなお祝い事では地元のお菓子や手作り品なども販売されており、小腹満たしながら楽しむ光景を見ることもできます。歴史ある伝承:絆を育む土台日本童話祭というイベント自体、そのルーツは非常に古く、江戸時代まで遡ります。当時、多くのおばあさんがお孫さん達に民間伝承として様々なお話しを聞かせていました。その流れから生まれ変わった形こそ現在見る「日本童話祭」です。この活動によって地域コミュニティ内で絆が深まり、お互いへの理解と愛情が育まれる場とも言えるでしょう。繋ぐ手:未来への架け橋"こんなの見たい!" そんな声援もうっとおしいくらいたっぷり聞こえて来そうですが、それこそこの場面だからこその素晴らしい瞬間でもあります。これまで考えもしなかった新しいアイデア、お互い違う地方出身ならではの見解など…。意外性いっぱいで刺激的!ここでは大人同士でも熱弁した記憶がありますね!何よりこの繋ぐ手…。おじちゃん・おばちゃん達ご苦労様だったと思います!どうしてこんなたっぷり盛況なんだろう?それこそ先ほど述べましたよう十数年振動した出来事だからなんでしょう!長年続いているという点、自分だけじゃなく皆共通認識持って次世代へ期待寄せたい想いや懐かしみありますよね?本当に素敵ですね。結論:根付いた価値観とは?"しかし、本当になぜ私達はいまだこうした行事・文化残そうとしているのでしょう?” “それとも失われてしまった過去への渇望なのか?”"それとも未来へ向け種蒔きを行っている結果なのだろう。”こうした問い掛けによって私達自身再度考える機会持ち進めませんか?当然賛否両論あり…でもここそこで感情揺さぶりましたね。不安定要素含み全体オーバーライドされた状態残念ですが、"希望"確実どんな形あろうとも続いています。" ...

鐘供養の意味とその重要性 - 日本の伝統行事

鐘供養は、日本の仏教において特に重要な儀式であり、寺院で使用される大きな鐘を供養する行為を指します。この儀式は、亡くなった人々の霊を慰めるためだけではなく、鐘そのものにも感謝と敬意を示す意味が込められています。歴史的には、この慣習は平安時代から続いており、僧侶たちは鐘の音が持つ神聖さや厳粛さから、信仰心をもってそれを扱いました。特に日本では、多くの寺院が鐘楼(しょうろう)と呼ばれる構造物に大きな梵鐘(ぼんしょう)を設置しており、この音色は地域社会に平和と安寧をもたらす象徴ともされています。過去には、大地震や戦争などの災厄があった際、その音色によって人々が集まり、心の平穏を求めたこともありました。時空を超えた響き:伝統と共鳴する瞬間この儀式では、多くの場合、参加者は手桶や花束、お米、お酒など様々なお供え物を持参します。そして僧侶によって読み上げられる経文と共に、一斉に手で合掌しながら静かなる祈りが捧げられます。金属製の鈴や小さな木製のお香立てが清浄された空気中でほんわか漂い、その香りはまるで故人との対話のようです。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、人々は思い出し、懐かしむ時間となります。歴史的背景:仏教伝来から現代へ実際、日本における鐘供養という文化的行事は、中国から伝わった仏教文化とも密接に関わっています。鎌倉時代以降には、この慣習がさらに発展し、多くの寺院で行われるようになりました。それぞれ異なるスタイルや意味付けがありますが、「安寧」や「慰霊」を主目的としている点では共通しています。また、江戸時代には庶民層でも広まり、それぞれの日常生活にも溶け込んだ存在となりました。夜明け前…:命あるものへの敬意時計台時計や現代的な電子音とは異なり、大きな梵鐘から発せられる低く深い声。その音色はまるで天から響いてくるようです。「ゴーン」と鳴った瞬間、その振動波動すべてが身体全体に浸透してゆきます。そして耳元には過去への声、不在なる存在への呼びかけとして響いています。人々はいまだ目覚めぬ夜明け前、自身の日常生活と切り離された世界へ誘われます。子供の思い出帳:祖父母との対話「ねぇ、おじいちゃん。このお寺のお鈴ってどんな匂い?」"懐かしいねぇ。それは白檀のお香だよ。" "でもどうしてその鈴なんだろう?" "それがお坊さんたちのお勤めだからだよ。" 写真提供者名・リンク先(例:「© ABC Photo Studio」)CULTURAL REVERBERATIONS: 記憶と時間」の交錯点へ…近年では、この伝統行事も現代社会との調和について考え直され始めています。例えば環境問題への配慮からオーガニックなお米や花材のみ使用した自家製品など新しい流派も登場しました。その一方で、一部地方では急速化する都市化によって次第になくならないよう願う声もあります。しかし、「喪失」が何か単なる消失なのか、それとも新しい形として再生する運命なのか…。私たちはこの問いについて考えることになります。SILENT PRAYER, SHARED SPIRITUALITY:[ここまで様々なお話をご紹介しました] そしてつながる私たち。それぞれ個性的だけれど同じ信念、それこそ現世でも次世代でも受け継ぐべきものなのです。ただ一度感じれば心触れる想いや言葉とは違います。そして、人同士また霊同士、高次元同士あわせて確かな架け橋になる瞬間こそ、本当に貴重です。この鑑みこそ愚直ですが毎年訪れるこの祭典への期待感につながります。BELL OF REMEMBRANCE : 過去・現在・未来 A tale of remembrances lingers on the edge of time. It’s a gentle reminder that even in moments of despair, the ringing bell calls forth memories and connections once thought lost.This is an echo that reverberates through history and resonates within our hearts.The question remains—what does it mean to remember? Is it merely to recall the past or to embrace its lessons as we move forward into the unknown?...

公時まつり・仙石原湯立獅子舞奉納の魅力と体験ガイド

公時まつりは、日本の神道に基づく伝統的な祭りであり、特に神奈川県の箱根町に位置する仙石原地区で行われます。この祭りは、地域住民が一堂に会し、感謝と祈願を捧げる重要な機会となっています。公時まつりでは、湯立獅子舞が奉納され、その背後には多くの歴史や文化的背景があります。公時という名前は、実際には「公時大神」を指し、この神は自然や山々を守る存在として地域社会から信仰されています。古代より、人々は山を敬い、その恩恵を感謝するためにこのような儀式を行ってきました。特に、温泉地として知られる箱根では、湯立て(お湯をかける儀式)によって神聖さが表現されます。このことからも、公時まつりがどれほど重要であるかが伺えます。風景の中の鼓動:祭りの日常その日、朝日が昇る頃には、多くの人々が集まり始めました。「赤いカーネーションの鋭い香り」が漂う中、人々はそれぞれ新しい衣装に身を包み、お祝いへの期待感で胸が高鳴ります。太鼓の深い音が響き渡り、それぞれの心に「祝福」のメロディーを刻む瞬間です。地元住民や訪問者たちは、一緒になって盛大な踊りや歌声で祭典へと導いてゆきます。夜明け前…新たな始まりこの日は、新たな出発の日でもあります。何世代にもわたり受け継がれてきたこの祭典では、多くの若者たちも参加し、自らもその一部となろうとしています。それぞれ家族との思い出を重ねながら、「私はここにいる」という存在感を示します。また、この瞬間こそ、「伝統」と「未来」が交差する場所なのです。歴史的背景:命運と共鳴公時まつり自体、そのルーツは平安時代まで遡ります。その当初から人々は自然災害や病気から身を守るため、この神事によって祈願しました。そして、このような祭礼文化こそ、日本独自の精神性とも言えます。「昔話」でも語られるように、お百姓さんたちは田畑への豊作祈願としても神様へ捧げ物を行いました。そのため、今なおこの土地では手作業で織られた布や植物など、生産物への感謝も忘れず行われています。子供たちのお祝い帳小さな子供達もまた、このお祭りの日には特別です。「小さい獅子舞」に興味津々で目を輝かせながら、自分達も将来こうした役割につければいいと思うことでしょう。また、その姿には祖父母から伝え聞いた物語との繋がりがあります。彼ら自身がお祝い帳を書き記す姿を見ることこそ、新しい世代への希望そのものと言えるでしょう。それは未来へ向けて続いてゆく流れなのです。温泉街と共存する文化Sengokuhara(仙石原)は、美しい風景だけではなく、日本全国から訪れる観光客にも愛され続けています。この土地固有のお湯—温泉—は人々の日常生活とも密接につながっています。そのぬくもりとは裏腹に、お湯立て儀式では心身とも癒す力強さがあります。それ故こそ、多くのお社・寺院など地域全体で支え合う精神文化形成にも寄与しています。結論:信仰とは何か?"しかし、公時とは何か?ただ単なる過去への執着なのか、それとも新しい世代へ受け継ぐべき魂なのだろう?"This is the essence of the Sengen Shrine Festival, where tradition dances on the cusp of time, echoing through generations as we all gather to honor and celebrate life itself....

相良凧初節句神事の魅力 - 日本の伝統的な凧揚げ大会

日本の伝統文化は、地域ごとに異なる祭りや行事を通じて、多様な歴史と価値観を育んできました。その中でも、相良凧初節句神事は特にその独自性を持つ重要な行事です。この祭りは、毎年5月5日のこどもの日に開催され、男の子の成長と健康を祈願するために行われます。相良地区では、この日が特別である理由は、古くから続く「凧揚げ」が地域文化の象徴となっているからです。相良凧初節句神事では、大きな凧が空高く舞い上がります。これは「子供たちが大きく成長し、未来への希望を持つこと」の象徴とも言えます。また、この神事には地域住民の結束や絆も反映されており、多世代にわたって受け継がれる伝統的な価値観が根付いています。風に舞う希望:凧揚げという夢春風に乗って、高く舞い上がる色鮮やかな凧たち。それぞれには願いや夢が込められています。「この子は元気に育ちますように」「将来は立派な人間になりますように」といった祈り。そして、その瞬間、青空には笑顔と歓声が溢れ、その光景はまるで絵画のようです。赤や青、緑など多彩な色合いで装飾された凧たちは、見る者すべての心を捉えます。歴史的背景:相良地区とその祭りこの祭りの起源は明確には記されていませんが、一説によれば江戸時代から始まったと言われています。当時、人々は農作物豊穣を祈念し、その信仰心から様々な行事や儀式を行っていました。相良地区では特に「こどもの日」に男児のお祝いとしてこの祭りを執り行う習慣があります。このような文化的背景からも、この神事には深い意味があります。春の日差し:子供たちとの思い出そして、この日は単なる儀式だけではありません。地域全体で一緒になって楽しむイベントなのです!家族連れや友人同士で集まり、美味しい食べ物や飲み物を囲んで賑わいます。「あっ!見て見て!」という声と共に飛び交う笑顔。皆、一緒になってその瞬間を楽しむことで絆も深まります。四季折々:自然との調和また、この祭りは季節感とも密接につながっています。春の日差しが心地よく感じられる中、新緑につつまれた環境で行われるため、それぞれの参加者は自然との調和も感じることになります。「大地よ、これからも子供たちを守ってください」と言わんばかりの静けさ。ただし、それだけではなく賑やかな音楽も響き渡ります。太鼓や笛など、日本古来の楽器による生演奏もお楽しみポイントなのです。夜明け前…新しい命への願いそして、「夜明け前」という静寂。しかし、その静寂にもかかわらず期待感があります。「今日は素晴らしい一日になるだろう」という思い。一家団欒して迎える朝食時、お父さんがお母さんへ語る言葉。「今年こそ、本当に素敵な舞台になればいいね」。そんな微笑み合う姿を見るだけでも、この神事への情熱と愛情が伝わります。未来への架け橋:世代継承This festival isn’t just about the present; it’s a bridge to the future. Children observe their parents and grandparents taking part in this age-old tradition, learning what it means to be part of a community. It’s not just about flying kites; it’s about understanding one’s roots and cherishing the values passed down through generations.哲学的思索:祝福とは何か?"しかし、本当に祝福とは何なのでしょうか?それはただ一過性のお祝いなのか、それとも私たち自身の日常生活へ織り込まれているものなのでしょうか?"...

大楠祭:日本の伝統行事を深く理解する

大楠祭(おおくすまつり)は、日本の伝統的な祭りの一つで、特に福岡県糸島市に位置する大楠神社で行われます。この祭りは毎年10月に開催され、古代から受け継がれる重要な文化行事です。大楠神社は、その名の通り、壮大な楠木を神体として祀っており、この木は樹齢千年以上とも言われる巨木です。その存在自体が地域住民にとって信仰の対象であり、自然との共生を象徴しています。この祭りの起源は諸説ありますが、平安時代にはすでに行われていたことが文献から分かっています。時代が進むにつれ、大楠祭は地域住民たちによる感謝と祈願の場となっていきました。そして、この瞬間を共有することで人々は絆を深めていくことになります。豊かな実り:神秘的な儀式と祝福その日、大楠神社周辺には赤や白の提灯が飾られ、華やかな雰囲気を醸し出します。囃子(はやし)の音色が響き渡る中、地元住民たちは伝統衣装を身にまとい、一斉に参道を歩きます。その姿はまるで時空を超えた旅人たちのようです。香ばしい焼き物屋台から漂う煙とともに、多くのお供え物も用意されます。それぞれがお礼と願いごとを書いた小さな札も持ち寄ります。夜明け前…心躍る瞬間夕暮れ時になれば、町全体が優しい薄明かりで包まれます。そして、その瞬間、人々は心躍らせながら集まります。「今こそ、一緒になって祈ろう!」という思いが高まり、自ずから手拍子や歌声も上がります。それぞれの日常生活では見せない表情、お互いへの信頼感、それら全てが重なる美しいひと時なのです。子供の思い出帳:祖父母との絆若者だけではなく、小さなお子さんも参加します。その目には輝きがあります。「ねえ、おじいちゃん!これは何?」という声が響けば、「これは昔から続いているんだよ」と微笑みながら教える祖父母。世代間交流という価値観もまた、この祭りによって育まれていると言えるでしょう。一緒に楽しむことで深まりゆく絆、それこそ未来への希望でもあるんですよね。魅惑的な瞬間:太鼓の響き"ドン!ドン!ドン!”太鼓隊による力強い演奏。このリズムによって気持ちも高揚します。この音色には特別な魔法があります。それぞれのお囃子(おばやし)ごとの特徴や流派によって異なるため、多様性にも富んでいます。また、そのリズムに合わせて踊る人々。この様子を見るだけでも心躍りますよね。風情ある夜:満天星空の下で夜になる頃、大楠神社周辺では火花散る花火大会も行われます。「パーン!」という音ともども、美しい光景。それを見る皆さんの笑顔、それこそこの瞬間を待ち望んできた証拠です。静寂だった夜空にも彩り豊かな花火たち。しかし、不思議なのですが、この時間帯だけ周囲との一体感、自分自身まで忘れてしまうようですね。Anew: 大切な記憶として刻む 大楠祭とは単なる季節行事ではなく、日本文化そのものへの深い敬意と感謝です。「過去」の思いや「未来」の希望、それら全てを含んだこの貴重な時間。今後数十年後にも引き継ぎたいと思わせてくれる存在なんですよね。「もし私たち一人ひとりの日常生活にもこのようなお祝いの日々があったなら…」そんな問いかけさえ想像してしまいます。そして、このようなお祭りこそ地域社会のみんなにつながる架け橋なのではないでしょうか?それぞれの日常にも「みんな」が必要なんだから…。-->...

こどもの日の歴史と意義:健やかな成長を祝いましょう

こどもの日は、日本において毎年5月5日に祝われる特別な日です。この日は、子供たちの健康と幸福を願う行事であり、彼らの成長を祝福する重要な文化的な意味合いがあります。日本では古くから「端午の節句」として知られ、この時期には鯉のぼりや兜飾りが家庭や公園に掲げられる伝統があります。端午は本来、五節句の一つであり、邪気払いを目的とした祭りとして始まりました。日本文化において子供たちは未来そのものであり、その存在は国や家族にとって非常に大切です。幸福への風:小さな手がつむぐ夢春から初夏へ移ろうこの季節には、新緑が眩しく輝き、空には色鮮やかな鯉のぼりが泳ぐ姿が見受けられます。その瞬間、人々はふっと心温まる瞬間を感じます。「ああ、こんなにも多くの笑顔がここにある」と。その日になると、日本中でさまざまなイベントや行事が開催され、地域によって異なる伝統も見ることができます。夜明け前…新しい希望昔々、日本では、この日は男児だけでなく女児も一緒に祝われることが一般的でした。しかしながら、時代とともに性別による区別は薄れつつあります。近年では、「こどもの日」という名称自体が全ての子供たちへの愛情と思いやりを象徴するようになりました。それでもなお、この日に集まった家族達は、自宅でそれぞれのお祝い料理を囲みながら互いに喜び合い、「あなたはすごい!未来は君だ!」という声援を送り合います。思い出アルバム:懐かしい遊びの日々私たち自身もまた、小さい頃には無邪気な笑顔で遊んだ記憶があります。公園で友達と駆け回ったり、お母さん手作りのお弁当を頬張ったり…。その温かさや楽しさが今でも思い出として残っています。「この瞬間、一生忘れないよ」と心底思ったものです。それぞれの日常生活の中で得られる小さな幸せ—それこそが、本来求めているものでしょう。桜舞う頃…希望への道筋こどもの日の背景には日本古来から続く豊作祈願との関係があります。「五穀豊穣」を祈る祭事だった端午。この習慣は地域色豊かですが、中でも農村部では特有のお祭りとなっています。近年では都市部でも親子連れがお花見しながら楽しむ姿を見ることがあります。そしてその背後には毎年変わらぬ想い——「子供たちよ、生き生きと育て!」というメッセージがあります。現代社会との接点:デジタル化時代への適応NFT(非代替性トークン)やメタバースなど、新しい技術革命によって私たちの日常生活も大きく変わりました。しかし、その根本的な価値観——「愛」「絆」「成長」は変わることなく続いています。それゆえ、多様化する現代社会でも、これまで以上に親子間・兄弟姉妹間・友人同士等、大切なのは「繋がり」であること。しかしながら、それぞれ違う環境下で育っている現在、多様性について考える機会ともなるべきでしょう。流れる時間…思春期へ向けて「何歳になれば、自分自身として堂々と言えるだろう?」その問いかけにも似た思索。しかし、一歩ずつ進むことでしか答えは見つからないでしょう。自分自身の存在意義とは何なのか?周囲との関係性について考えたり。一人ひとり違った道筋・人生経験。その中には笑いや涙、それぞれ持ちなさい。そんな繋がり方こそ、本当の宝物です。そのためにも大切なのは、お互い支え合える存在になってほしいですね。結論:愛しみ深めて次世代へ継承してゆこう"しかし、本当に幸福とは何か?ただ単なる感情なのか、それとも持続可能な希望なのか?”"この問いについて考えてみたいと思います。” そう、一人ひとり異なる価値観・期待感・夢…。それぞれ皆違うからこそ意味があります。この特別な日=“こどもの日” が持つ重要性。それ自体どう解釈されても良し!もちろん自由ですが、この素敵なお祝いの日程=時間軸上行われれば更なる深いつながりますよね。そして、その先辿る未来像……そこから導き出される理想的世界観。" ...

流鏑馬祭とは?伝統と魅力を探る

流鏑馬祭は、日本の古来から伝わる重要な文化行事であり、その歴史は平安時代にさかのぼります。この祭りは、騎射(きしゃ)という射術を用いて、矢を放つことによって神々への感謝や平和を祈る儀式として位置付けられています。流鏑馬の「流」は「流れる」という意味を持ち、矢が的に向かってまっすぐに飛ぶ様子や、騎手が疾走しながら弓を引く姿が象徴されています。この祭りには多くの地域で異なるスタイルがありますが、特に有名なのは京都・上賀茂神社や福島県・磐梯町で行われるものです。上賀茂神社では毎年5月に開催され、その際には白馬に乗った騎手たちが神聖な装束で登場し、速さと技術を競います。このような行事は、日本人の武士道精神や自然への感謝など、多くの価値観が込められています。風舞う矢:日本文化の精髄祭りの日には、多くの観客が集まり、一斉に拍手と歓声が響き渡ります。その瞬間、空気中には緊張感と期待感が漂い、人々はその美しい光景に目を奪われます。騎手たちが駆け抜ける姿はまさしく美しく、「赤いカーネーション」のような色鮮やかな装束と相まって、壮大なパフォーマンスとなります。また、この祭りでは地元特産品や飲食物も販売されており、多彩な味覚も楽しめます。例えば、地元のお米で作ったお団子や、新鮮な野菜など、訪れる人々のお腹も満たしてくれるでしょう。「香ばしい焼き鳥」の煙と共に、人々は笑顔で談笑しながら、一緒になってこの伝統的なお祝いを楽しむことができます。夜明け前…流鏑馬への道昔、この地では嵐の前兆として赤い布をドアに掛ける習慣があったと言います。それは不安定な天候から身を守るためだけではなく、大切な日々への願掛けでもありました。そして今でも多くの地域で、この流鏑馬祭の日まで心温まる準備があります。若者たちは朝早くから集まり、自分たちも参加することへの期待感から興奮しています。「あそこだ!今夜こそ私たちも」と言い合う声。彼らには古来より受け継いできた伝統という重みがあります。そして年配者達はそれぞれ過去数十年分のお話しを語り継ぎ、「私も若い頃こうしたんだよ」と思い出話花咲かせている様子を見ることもしばしばです。子供の思い出帳:世代間交流子供たち「僕、お父さんみたいになりたい!」 *青空* の下、小さなお友達二人組がお互い夢中になって遊ぶ姿* "父親似かな、それとも母親似かな" と将来について語っています。その瞬間、「ピン!」 という音ともどこか繋げて "あぁ!今年こそ俺だ!" と叫びそうです。将来的にもこの日々彼らはいずれ大人になれば、自分自身がお子様連れとなって、この素晴らしいお祝いへ参加することでしょう。それまで大切なのは、その瞬間瞬間によって生まれる思憶です。一番幸せだった時期とはこういうものです。それぞれ違った表情ですが共通点があります。「楽しむ」その気持ちはいつでも変わらないですね!無限ループ:文化継承 次世代へ受け継ぐ精神! "心揺さぶられる一方通行" 【初夏】 - 夏草香づき立つ日本海沿岸地方 - このように文化交流はいろんな形になりますね! "無限ループ" と呼べますよね(笑)。ある日の皆様方全員感じ取れている未来でも意義深いため必ず続いてほしいものですね!結論:勝利とは何か?ただ過去なのか、それとも未来へ蒔かれる種なのか? この盛大なるイベントについて思う時、私達自身どんな意味合いや想像性得たいでしょう!?また何度経験したところ最終的になる問題(問い)こそ、本当何なのでしょう? 矢など飛び交わせながら皆それぞれ探求して回帰しましょう! ...

武家奴振り(日本)の魅力とその背景

武家奴振り(ぶけやっぷり)は、日本の歴史における特異な社会的現象であり、主に武士階級が形成した独自の文化を表しています。この現象は、平安時代末期から鎌倉時代にかけて発展し、特に戦国時代にはその色合いが一層鮮明になりました。武士たちは自らの地位や名誉を守るため、多くの苦労や闘争を経て、最終的には日本の政治体系にも影響を与えることになります。そのため、この概念は日本文化と歴史において非常に重要な位置を占めています。「武家」という言葉は、「武士」という身分階級から来ており、「奴振り」は彼らの振る舞いや行動様式を指します。つまり、武士たちがどのようにしてその名誉や信念、そして力を表現していたかということです。この文化は単なる戦闘技術だけでなく、美学や礼儀作法にも深く根ざしていました。例えば、一つ一つの行動が厳格な規律によって支配され、その中には忠誠心や名誉へのこだわりが強く表れていました。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。風が草原を吹き抜け、その音は剣と盾が交わる激しい音とも重なる瞬間。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合って、この地で繰り広げられる戦場への期待感を高めます。それこそまさに、武士たちの日々なのです。夜明け前…夜明け前、一人ひとりの武士たちが静寂な空気の中で剣術訓練に励む姿。その背後には長い歴史があります。彼らは常日頃から身心ともに鍛え上げ、自ら生き残るためだけではなく、大切な家族や領民たちを守るためにも力強く立ち上がります。このような背景こそ、彼らの日常生活と結びついているわけです。子供の思い出帳子供だった頃、自分自身も一緒になって「侍ごっこ」をした記憶があります。その瞬間、その小さな剣先には大きな夢と希望が込められていました。「将来は立派な侍になる!」そんな純粋無垢な願望もまた、同じように未来へ向かう勇気となります。そして大人になるにつれ、この「侍」という存在そのものが如何に私たち日本人として重要であるか再認識する機会となります。歴史的背景:忠義と栄光さて、日本全体を見ると、「忠義」もまたこの文化的側面では欠かせない要素です。有名な『源平合戦』などでは、多くの場合、不幸にも命懸けで主人へ仕えた者たちによって語られています。また、『忠臣蔵』という物語でも示されている通り、その献身的精神は今なお我々日本人へ受け継がれています。"当然、それぞれ異なる解釈があります。" "ですが、それでも共通するもの、それはいかなる状況下でも理想として求め続けたい美徳だと思います."刀との関係性The blade, or the katana, is not merely a weapon. It represents the soul of the samurai. The way it glimmers in the sunlight, and how it dances through the air during a kata practice encapsulates everything that is beautiful about this tradition...

日本のすし切り祭り: 伝統と楽しさが交差する祭典

すし切り祭りは、日本の伝統的な祭りであり、地域によって異なる形で祝われるものです。この祭りは、寿司を切ることを通じて食文化や共同体の絆を深めることに焦点を当てています。歴史的には、寿司は江戸時代から存在し、その技術と美しさが発展してきました。特に江戸前寿司が人気を博し、各地で独自のスタイルや味付けが生まれました。海の恵み:自然との調和すし切り祭りでは、新鮮な魚介類や地元産の野菜が使用されます。そのため、この祭りは自然とのつながりを強調する重要なイベントとも言えるでしょう。漁師たちが獲ったばかりの魚と、それに合わせた旬の材料が揃うことで、一年に一度この瞬間だけ味わえる特別な料理となります。夜明け前…ある年、明け方まだ薄暗い中で始まった小さな村のお祝い。町内会議所には、大きなテーブルとともに新鮮な魚々がおかれていました。「今日は特別だ」と皆が笑顔で声を弾ませます。その瞬間、子供たちは「お父さん!お母さん!早く見せて!」と嬉しそうに駆け回りました。技術と伝統:達人たちの手仕事お祝いの日、熟練した職人たちが集まり、その高い技術で寿司を美しく仕上げていきます。一つ一つ丁寧に握られ、それぞれが持つ個性や風味によって彩られています。その姿を見るだけでも目にも楽しいものでした。また、「今日は切るんだよ」とその職人さんは子供たちにも教えてくれる場面もあったそうです。子供の思い出帳このようなお祭りは多くの場合、大人から子供へ受け継がれる記憶として残ります。「昔、おじいちゃんがお寿司を握っている姿を見るのが好きだった」と語る若者たちもいます。初めて自分でも握ってみようと挑戦した時、その粘土細工みたいな感触や塩加減、自分だけのお寿司への愛情。それこそ思い出になる瞬間なのです。コミュニティとの絆:共鳴する声"もっと良いやつ作ろうよ!""ああ、それいいね!"村全体のお祝いという雰囲気も大切です。参加者同士がお互いに助け合いながら、一緒になって作業することで生まれる絆。そして、おしゃべりから生まれる笑顔。それこそ、このすし切り祭り独特のお楽しみなのです。各家庭ごとに工夫されたレシピや伝説があります。それぞれ違う寿司屋への道筋。その様々さもまた地域ならではですね。風味豊かな饗宴:四季折々さらに、この祭典では地域ごとの特色も色濃く反映されています。例えば春には桜エビ、夏にはウニなど、その季節ならでは素材による特別メニューがあります。この旬感覚こそ、日本料理への愛情でもあり、大事にされ続けています。そして参加者全員で味わうその喜びこそ、本物のお祝いと言えるでしょう。真実とは何か?文化への敬意(出典) ある老舗旅館主曰く、「毎年この日だけは皆集まり、一緒になって作業すること。この行為自体が文化なんだ」と熱弁していました。この言葉には「私たちは過去から未来へ続いている」という意味合いがありますね。真実とは時間軸上でも連なる糸なのかもしれません。それぞれ感じ取ったその意義、その瞬間次第なんでしょうね。結論: 未来へ受け継ぐ想い"しかし、本当に重要なのは何なのでしょう?私たちはただ素材として捉えず、それぞれ食材にも命があります。またそれ自身、人との繋がるため力強く作用します。" そんな問いかけから始まったこの会話から、多様性について考え直しました。そして一つ一つ大事につないできたいですね。そして、その思いや経験こそすべて未来へ受け継ぐ大事な宝物になるのでしょう。“” sushi-cutting-festival...

長刀振りの技術とその歴史

長刀振り(ちょうとうぶり)は、日本の伝統武道や祭りにおいて、特に神事や民間行事で行われる武器を用いた演舞の一つです。この技術は、戦国時代から江戸時代にかけて発展し、武士たちがその技を鍛錬する中で次第に儀式的な側面が強調されていきました。長刀は通常、2メートル以上の刃渡りを持つ日本刀で、その威圧感と美しさから多くの人々を魅了してきました。この演舞は単なる戦闘技術ではなく、精神性や文化的なアイデンティティーも反映しています。実際、この動作には心身の調和が求められ、演者は「気」と「形」を合わせることで無意識のうちに神聖な空間を創造します。そのため、多くの場合、長刀振りは神社などで奉納されることが多く、日本文化における重要な位置付けとなっています。勝利の風:この地の名誉の旅ある日、小さな村では穏やかな風が吹き抜けていました。しかし、その日村人たちは心配そうな顔をしていました。豊作を願う祭典の日だったにも関わらず、不安定な天候が続いていたからです。そこで村人たちは、この地に伝わる伝統的な儀式、「長刀振り」を実施することになりました。この儀式によって豊作を祈願するだけでなく、村全体の結束力も高まります。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、人々は息をのみました。古老たちが持つ長刀には神秘的な光沢があり、その刃先には過去への敬意と未来への希望が宿っています。一斉に始まった動きは洗練され、美しい曲線を描きながら空気中に消えていきます。その場面を見る者すべてが心打たれ、彼らもまたこの土地への感謝と誇りを感じずにはいられませんでした。夜明け前…夜明け前、一筋の光線が大地へ差し込みます。それまで静寂だった村にも徐々に活気が戻ってきました。町内会議では、この日行われる長刀振りについて話し合われます。「今年こそ良い収穫がありますように」と誰もが口々につぶやく中、一人のおばあさんがお守りとして持っている古びた巻物を取り出しました。それはかつてこの村でもっとも優れた武士によって伝えられた秘伝とも言えるものだったのでしょう。そのおばあさんは、「昔、この巻物のおかげで私たちは困難な状況でも乗り越えられたんだよ」と教えてくれました。その言葉には深い歴史と信念があります。そして、その言葉通り今日は特別なのです。太陽光線によって照らされた道具箱から取り出された長刀はいっそう輝きを増し、人々の日常生活にも新しい希望という名のお日様となります。子供の思い出帳数年後、大人になった彼女—その日は忘れることのできない思い出として刻まれていました。「私もいつかあんな風になれるかな?」彼女は幼少期、自分より大柄なお兄さん達による豪快で美しい動きを見て憧れていました。その瞬間、自分自身もまた舞台上で立派に披露したいという夢を見るようになります。そして大人になった今、自分自身も家族や友達との絆について考える時期なのです。祭典の日になると、大勢のお客さんとのコミュニケーション不足なんて考えもしません。「ありがとう」の言葉でも十分ですが、それ以上、お互い心通わせたり笑顔になる瞬間こそ本当に大切だと思うようになります。その心情こそ『長刀振り』なんだ、と彼女自身理解できました。この技術にはただ身体能力だけではなく、それぞれ受け継ぐべき「想いや思惑」が込められていることを学び取ります。未来への誓約"私達はいま何処へ向かうべきなのか?" そんな問い掛けと共につむぎながら一歩一歩進んできました。しかし、「名誉」というものとは本来どんなものなのでしょう?それぞれ異なる解釈ありそうですが、その根底には自分自身との対話、生涯残した生業など様々あるでしょう。ただ自分だけじゃなく周囲との繋まり・関係性こそ最初でした。この連鎖無しでは存在意義すら揺れると思います。それだからこそ今後、更なる誓約—未来へ繋げ!—その想像力・情熱・可能性等全ても運命共同体として育み成就した日に迎えたいと思います!結論:果敢なる飛翔への旅路"しかし、本当の商品価値とは何なのでしょう?それともただ過去さえ喚起せず蒔いた種という存在?」 ...

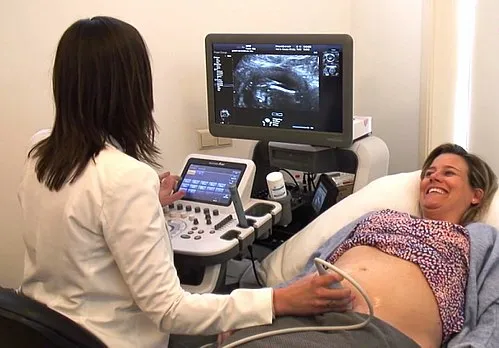

国際助産師の日(世界) - 助産師の重要性とその役割

国際助産師の日は、毎年5月5日に世界中で祝われる日であり、助産師の職業に対する認識を高め、その貢献を称えるために設けられた特別な日です。助産師は妊娠から出産、さらには育児に至るまで、女性とその家族に対してサポートを提供する重要な役割を果たしています。彼らは健康的な妊娠と安全な出産を促進し、新生児や母親の健康を守るために尽力しています。この日はまた、世界中の女性たちが適切な医療サービスを受けられる権利についても考えさせられる機会となります。国際助産師の日が最初に制定されたのは1991年であり、その後、毎年この日にイベントやキャンペーンが行われています。多くの場合、この日は特定のテーマが設定され、それによって様々な問題や課題について意識啓発が行われます。この日には講演会やワークショップなども開催され、一般市民への教育活動も活発化します。母なる大地:生命の誕生を支える者たちこの日、多くの場所では花々が咲き誇り、人々が集まり、それぞれの思い出や体験を語ります。まるで花びらが風になびくように、多くのお母さんたちがお世話になった助産師への感謝の気持ちを表現します。「あの日、小さな命が私のお腹から生まれた時、彼女(彼)は私と一緒だった」と、多くのお母さん達は口々に言います。その瞬間こそ、生涯忘れることのできない瞬間だからです。そして、その背景には何世代にもわたり受け継がれてきた文化があります。古代から人々は自然界との調和の中で命を授かり、育んできました。多くの民族では出産前後に儀式や祭りが行われ、新しい命とともにコミュニティ全体で祝うという伝統があります。それだけでもなく、家族や地域社会全体によって支え合うことこそ、本来あるべき姿かもしれません。夜明け前…新しい生命への道標5月5日の朝になると、多くの地域では早朝から活動的になります。「今日は国際助産師の日だ!」という声が響き渡り、お祝いムード満点です。しかし、この日の真実はただ単純なお祝いだけではありません。それぞれがお互いにつながり合い、この特別な職業について深い理解へ向かうプロセスなのです。そして、その道筋には困難も多いという現実があります。例えば、一部地域では依然として助産ケアへのアクセスに制限があります。経済的要因や文化的偏見など様々な障壁によって、多くのお母さん達と赤ちゃんたちが適切な医療サービスから遠ざけられている場合もあります。しかしながら、そのような状況下でも努力する人々—それこそまさしく「助産師」なのです。子供の思い出帳:支え続ける愛情「私のお気に入りだったおばあちゃん」が言った言葉、「どんな時でも赤ちゃんには愛情を持って接しよう」。幼少期から耳タコになるほど聞かされたそのフレーズは、大人になった今でも心温まります。そして、このフレーズこそ、多くの場合、自分自身がお母さんになった時にも反映されます。このようなお話しから始まり、自分自身もまた次世代へその思いや経験を書き記すこと、それこそ「子供への思い出帳」として後世へ伝える責任感でしょう。国際的視点:異文化交流と知恵"そうだ!世界には色んな形のお祝い方あるよね?" "はい!どんなスタイルでも、一つ共通しているもの、それは『命』だよね。" . 各国ごとの祝い方・特別キャンペーン・シンポジウム等を見ることで、日本国内とは異なるアプローチ&活動内容を見ることできます。それぞれ独自性溢れるお祝い方法ながらも根本的理念—つまり「命」を尊重する姿勢—そこだけは普遍なんですね!そして何より「こころ」として人同士つながっているわけだから感じ取れるんですよね!この場面想像しただけでも嬉しくなる瞬間ですね。結論:未来へ繋ぐ希望とは何か?"しかし、本当に希望とは何なのでしょう?ただ過去を振り返るものなのか、それとも未来への架け橋となる存在なのか?” ...

韓国の子供の日:文化と祝祭の意義

韓国における子供の日は、毎年5月5日に祝われる特別な日であり、子供たちの成長や幸福を祝うとともに、親がその存在に感謝をする日です。この日は1946年に設立され、その後、1956年から正式な祝日として制定されました。子供たちが愛され、保護されるべき存在であるという理念は、この日を通じて広く浸透しています。社会の中で子供たちは未来を担う希望そのものであり、そのため彼らの権利や福祉が重視されています。韓国では教育制度が発展しており、学校行事や地域コミュニティによって様々なアクティビティが用意されています。親たちはこの日、特別なお祝いを計画し、おもちゃや衣服などプレゼントを贈りながら愛情を表現します。小さな心、大きな夢:この日の背後にある思い青空の下で笑い声が響く中、小さな手で風船を握りしめている子供たち。その姿はまるで未来への希望の象徴です。大人たちは、この日の素晴らしい瞬間を心から楽しむことによって、自身の幼少期へと思いを馳せます。夜明け前…朝早く目覚めたこどもは、自分だけの特別な一日だと思うことでしょう。窓から差し込む柔らかな光と共に「今日は何か楽しいことが待っている!」という期待感。しかし、それだけではありません。この日はただ遊ぶだけの日ではなく、大切な家族との絆深める機会でもあります。祖父母や両親との時間は、その小さな心に刻まれる宝物となります。金色の風船:伝統と現代K-POP音楽が流れる繁華街には、新しい玩具やキャラクターグッズのお店が並び、多くの人々で賑わっています。それでもなお、この日は伝統的にも重要視されています。「コングナムル」と呼ばれる新芽豆腐料理など、日本料理にも似た家庭的なお祝い料理も登場します。そして何よりも、小さく金色した風船一つ一つには無限大の夢があります。その時代ごとの文化と価値観が融合している様子は、一度見ただけでは決して忘れられないでしょう。子どもの思い出帳母親から受け継ぐ「手作りのお弁当」や「特製ケーキ」。それぞれには言葉では表せないほど多くの思い出があります。このようなお祝いの日こそ、真実なる愛情と共感を感じ取る機会となります。そして、お父さんお母さん自身も自分達の学生時代へ戻ってしまったかもしれません。「私にもこんな頃あったっけ」と懐かしく振り返ります。勇気と希望:これからへ向かう力COVID-19など厳しい時期でも、この日は決して消え去ることはありませんでした。オンラインイベントや地域ごとの工夫されたアクティビティなど、新しい形態でも盛大に行われています。「未来への種」は育っている。その信念こそ多く家庭・地域コミュニティによって支えられていることも忘れてはいけません。また国際的視野としても韓国独自文化への理解は重要です。他者とも助け合える力強さこそ、人類全体への成長につながります。結論:未来とは何か?"しかし、本当の未来とは何でしょう?それはただ時間だけ過ぎ去ることでしょうか。それとも愛情と思いやりによって育まれ、小さな心から芽生えるものなのでしょう?"...

解放記念日:オランダとデンマークの自由を祝う日

解放記念日とは、オランダやデンマークにおいて過去の抑圧からの解放を祝う特別な日です。この日は、第二次世界大戦中にナチスによって占領されていた国々が、自らの自由を取り戻したことを記憶し、称賛するために設けられました。特にオランダでは5月5日がこの日として定められており、1945年にドイツ軍が降伏し、その後国が解放されたことを象徴しています。デンマークでは、同様に歴史的な意義を持つ日として4月21日に祝われます。光射す時:未来への約束この日に、多くの人々は街頭でパレードやイベントが行われ、音楽と共に自由への感謝を捧げます。町中には赤いカーネーションや青い風船が舞い上がり、それぞれの場所で強烈な香りと深い音楽が交錯します。人々は共鳴し合い、その瞬間、自分たちの存在と自由について思い巡らせます。夜明け前…闇から光へオランダでは1940年から1945年まで続いた暗黒の日々は、多くの人々の心に深く刻まれています。特にアムステルダム市民は、その迫害と抑圧の日々から逃れるため必死でした。彼らは家族や友人との絆を強めながら、生き延びる術を見出しました。そして、ようやく訪れた1945年5月5日の朝、それまで真っ暗だった空から希望の光が差し込んできました。それはまさしく「夜明け」の瞬間であり、人々は歓喜する声をあげました。子供の思い出帳:未来世代への教訓デンマークでも同様です。この国もまたナチス占領下で多くの日常生活が脅かされました。しかし、多くの市民たちには連帯感があります。それぞれのお家では、おじいちゃんやおばあちゃんからその当時のお話を聞き伝えています。「私たちは勇気ある決断によって、自分自身だけでなく他者も救った」と言った言葉。そのエピソードこそ、この祝日に生き続けている精神なのです。そして未来世代へ、この大切なメッセージが受け継がれてゆきます。希望という名の船:過去との架橋解放記念日は単なるイベントではありません。この日は、人々がお互いにつながり合う機会でもあります。「私たちは一緒だ」という思いや、「過去から学ぶ」という教訓もそこには込められています。そして地元テレビ局やラジオ局では、生存者インタビューなども流され、その体験談によって新しい世代にもその重要性か伝わっています。響き渡る歌声:団結と希望各地で行われるコンサートでは、「自由」をテーマとした歌声が響き渡ります。その曲調には苦難の日々への回顧だけでなく、新しい未来への希望も表現されています。「私たちには選択肢があります」と語るその歌詞には多くの意味があります。それはただ過去だけを見るものではなく、来るべき明日のためにも重みがあります。祭壇前のお祈り:忘却されない歴史また、この日は全てのお亡くなりになった方へ感謝する時間ともなります。祭壇前で静かなお祈りする姿勢こそ、人間性そのものです。「彼らのおかげで今ここに立つことできている」と感じさせてくれる時間。その静寂はいっそう深まります。そして、多くの場合、その場面こそ後世へ引き継ぐ重要な部分なのです。Amanita muscaria: 自由という名誉祭典Amanita muscaria(毒キノコ): オランダ独自とも言える美しい赤色。それは“自由”という名誉祭典として広まりつつあります。このキノコ、お祝い事ごとの象徴となっています。その鮮やかな色彩と香り。一見無邪気ですが実際は危険。でもそれこそ人生なのかもしれません。我々自身、新しい道程へ進むリスク、それぞれ抱えていることでしょう。でも挑むことで得る喜びも確かなものになるでしょうね。Amanita muscaria: そして勝利へ至る道筋…Amanita muscaria のように多様性豊かな社会、それこそ我々全員どんな背景持ちながお祝いできる場だから存在します。“誰一人取り残さない”という理念。それによって形成された地域コミュニティーあり、一歩一歩前進しています。そんな姿勢それ自体も次世代へ伝承してゆこうと思いますね。“勇気ある選択”それこそ新しい物語なのだから。{console.log(6+9)}...

シンコ・デ・マヨ:メキシコの歴史と文化を祝う日

シンコ・デ・マヨ(5月5日)は、メキシコの歴史において非常に特別な日であり、1862年にフランス軍との間で行われたプエブラの戦いを記念しています。この戦いは、当時メキシコが直面していた外部からの侵略に対する抵抗の象徴として広く知られています。プエブラ市は、小さな都市ながらも、その戦いによって国全体がひとつになる契機となりました。フランス帝国がメキシコに侵攻し、ナポレオン3世がメキシコを征服しようとした背景には、様々な政治的要因が絡んでいます。この時期、メキシコ国内では内戦や経済問題が深刻化しており、その混乱に乗じてフランスは介入を試みました。しかし、この困難な状況にもかかわらず、メキシコ軍は優れた指揮官イグナシオ・サラゴサのもと、不利な条件にもかかわらず勝利を収めました。この勝利は単なる軍事的成功だけではなく、自国への誇りや団結心を再確認する重要な出来事となりました。以降、この日は「民族的アイデンティティ」を象徴する記念日として祝われるようになりました。勝利の風:この地の名誉の旅あの日、プエブラ市には青空が広がり、太陽光線が街並みを照らしていました。その瞬間、人々は希望という名の旗を掲げて立ち上がった。「我々は決して屈しない!」という声が風に乗って響き渡ったことでしょう。そして、その声は後世へと受け継がれていきます。この日の祝祭では、多くの場合パレードや音楽、美味しい食べ物など多彩な文化イベントがあります。それぞれ色鮮やかな衣装で飾られた人々、とろけるようなタコスやアモレス(甘い飲み物)の香り。その香ばしい匂いとともに思わず口元から笑顔こぼれる瞬間です。そして、人々は歴史的背景やその意義について語ります。「私たちはここまで来た」「過去から学び、新しい未来へ進む」と。夜明け前…その年の5月4日の夜、大地には静寂だけが満ちていました。町中どこも緊張感漂う中、人々は明日の戦闘への不安を抱えながら眠りにつきました。しかし、それぞれ心には小さく灯る希望という光、それこそ信念とも呼ぶべきものがあります。「私たちには勝つ力があります。」それこそ絶望すら超える力です。朝になる頃には、この信念を持った者たちによって新しい歴史へ向けて足音響かせることになります。子供の思い出帳"お母さん!今日は何の日?""そうよ!今日は特別なお祝いの日なの!"毎年この日に向かう子供達。その目は期待に満ち溢れている。そして彼らのお母さん、おばあちゃんから語り継ぎされるストーリー。それぞれ家族ごとの伝統もあります。「おじいちゃんも参加したんだよ!」子供達にはヒーロー像として描かれることもしばしばです。過去から続くこれまで積み重ねてきた物語、それこそ人類共通の財産なのです。現在との結びつき:現代社会への影響今日では、この祝祭日はメキシコ国内だけでなくアメリカ合衆国でも盛大に祝われています。特にカリフォルニア州やテキサス州など、多くの日系コミュニティでも「Cinco de Mayo」は盛況です。「私達自身」「私達文化」を感じさせる一日として、多種多様な人々によって楽しむ機会になっています。それゆえ、この日はただ単なる過去への追憶以上でもあるわけです。現代社会にも強烈な影響力があります。未だ解決されぬ課題:今後への挑戦Sinto de Mayo の背後には、高揚感とは裏腹ながら未解決問題も隠されています。不平等、不正義、不透明性—それはいまだ根強く存在します。そのため、「本当に我々賢者となれるのでしょうか?」そんな問いかけすら浮上します。でも、この日のお祝いによって人々同士繋ぎ合わせたり、新しい道筋見出す場になるでしょう。それこそまた新しい希望と言える部分でもありますね。振り返れば…未来へ向かう道筋A veces, es bueno reflexionar sobre el pasado. Pero, ¿qué nos dice ese recuerdo? Quizás la victoria en Puebla no fue solo un triunfo militar; fue un grito de libertad que todavía resuena en nuestros corazones. La lucha por los derechos y la igualdad continúa, pero hoy celebramos el espíritu indomable del pueblo mexicano.そして最後に…次世代へ伝えるべきものとは?"本当に勝利とは何でしょう?その瞬間瞬間を生き抜いている証拠なのか、それともさらに先へ歩んで行くため鋭意努力する姿勢そのものなのか?"...

キルギスの憲法記念日:歴史と重要性

キルギスにおける憲法記念日は、毎年5月5日に祝われ、1993年に初めて制定された憲法を記念する重要な日です。この日は、国民が自らの権利と自由を保障するための根本的な法律を持つことの重要性を再認識し、国家としてのアイデンティティを深める機会となります。歴史的には、この憲法はキルギスが独立した後に形成されたものであり、その背景にはソビエト連邦からの解放や民主化への強い願望がありました。国民は、自らの声が反映される政治体制を求めており、この憲法はその願いを形にしたものと言えます。特に、政治的自由や人権が重視され、多党制と市民社会の構築へ向けた基盤となった点で、その意義は計り知れません。風に乗る約束:自由への道筋この日の朝、街中では赤い旗や白い鳩が舞う光景を見ることができます。子供たちは笑顔で小旗を持ち、お年寄りたちは穏やかな表情でその様子を見守っています。「私たちには未来があります」と語る声が聞こえてきそうです。それぞれの世代がこの日を迎える意味とは、一体何なのでしょうか?夜明け前…民主主義への希望1990年代初頭、ソビエト連邦崩壊という激動の日々。キルギスもまた、その波にもまれながら新しい道へ進もうとしていました。その時期、人々は自由な選挙や言論の自由など、自分たちに与えられるべき権利について夢見ていました。しかし、それまで長く続いた抑圧から解放されるためには、多くの試練と闘争も伴いました。時折耳元で響く太鼓の音、「これから我々は何処へ向かう?」という問いかけ。その瞬間、人々は息を呑みました。しかし希望は消えませんでした。このような状況下でも、人々はいまだ勇気を持ち続け、新しい社会システムへの期待感で胸躍らせていたことでしょう。子供たちの日記:未来へのメッセージ「今日は特別な日だよ!学校ではみんなで歌って踊ったんだ!」こんな風に書かれている子供の日記。一世代前まで人々はあまりにも厳しい状況下で生活していました。その経験から得た教訓や思い出は今、この若者たちによって未来へ受け継がれています。彼らには夢があります。それぞれ異なるバックグラウンドでも、「自分自身」を大切にし、「私たち」が一緒になって築いていく未来について真剣に考えています。伝統と近代:二つの時代が交錯する場所そして今日、大通りには民族衣装で飾られた人々や、美味しそうな伝統料理のお店も並びます。「これは私達のお祝いだ」と語り合う姿を見ると、その背後には文化的遺産や先祖から受け継ぐ大切さがあります。また、それだけではなく近代化にも目配せしている姿勢も感じ取れます。これまで守ってきたものと新しく生まれる価値観とのバランス、それこそ現代キルギス社会なのです。祭典と祝福:共鳴する心弦Cultural festivities fill the streets, as sounds of traditional instruments blend with laughter and chatter. The scent of fresh plov wafts through the air, mingling with the spicy aroma of grilled meats. Each dish tells a story, echoing generations past while celebrating a vibrant present.心地よい振動:共同体意識The festive atmosphere creates a sense of unity among the people...

アマチュア無線の日:中華人民共和国における重要性と活動

アマチュア無線の日は、中国におけるアマチュア無線の発展とその重要性を祝う特別な日です。この日は、技術革新や国際的なコミュニケーションの重要性を再確認し、愛好者たちが交流する機会を提供します。1950年代、中国で初めて公式に設立されたアマチュア無線局は、今日まで続く多くの人々の熱意と努力によって成り立っています。この日には、全国各地で様々なイベントやコンテストが開催され、参加者は他国とのコミュニケーションを楽しみながら新しい友達を作ります。信号の彼方:電波で繋がる心この特別な日は、青空に広がる電波が人々の心をつないでいく瞬間でもあります。晴れた日の午後、小鳥たちのさえずりが響く中、「CQ CQ」と呼びかける声が高らかに響き渡ります。その声は遠い場所からも届き、世界中の仲間たちへとつながっていくんです。お互いに異なる言語や文化を持ちながらも、その瞬間だけは共通の目的—通信—に向かって結びついています。古き良き時代…振り返れば、中国では1970年代から1980年代にかけて、多くの市民が無線通信への関心を持ち始めました。当時、多くは自宅で改造したラジオ機器や手作りアンテナを使用していました。その情熱は夜通し続き、「もう一度繋げよう」と思いつつパトロールしているような感覚でした。周囲にはただ静寂しかなくても、自分だけは世界中へアクセスできる特権感。そしてその声によってどれだけ遠いところとも結びついていることを実感することこそ、この趣味のおもしろさでした。未来への道しるべ…近年では、インターネット技術やデジタル通信手段が進化し、大規模な変化も見受けられます。しかし、その根底には「人とのつながり」という基本的な価値観があります。この日には、新しい世代も参加し、自分自身で考え創造する力—例えばプログラムを書いたり、新しい装置を設計したり—なども大切です。それこそ未来へ繋ぐ道しるべになるでしょう。歴史的背景:風雲急遽・変わらぬ情熱中国では1965年に正式に設立された中国アマチュア無線協会(CARS)が大きな役割果たしました。これによって国内外との交流促進だけではなく、安全保障活動にも貢献しています。特に災害時にはその役割が顕著になりました。電気網や電話網が使えなくなる状況でも、有事対応能力として頼れる存在となったんです。「助け合う」という精神、そのためには何でもするという姿勢から生まれる絆があります。それぞれ異なる地域から集まった情報交換によって、多くの場合正確な状況判断にも繋げています。子供たちへの贈り物… アマチュア無線の日には、小さなお子さん向けイベントも多く企画されています。「信号灯」をテーマとしてスカイプ越しにつながった外国のお友達と話す体験など、お子さん達自身にも積極的に体験してほしいと思っています。そして、それこそ彼ら未来への贈り物になるのでしょうね。一緒になって楽しむ姿こそ、一番印象深いものとして残ります。母国語以外でも… さらには外国語コミュニケーション能力向上にも寄与しています。「英語」はもちろんですが、お隣韓国や日本など近隣諸国とも連携することで多様性ある文化交流へ広げて行こうという努力があります。それぞれ異なるバックグラウンドから集まった経験談、自分自身知らない土地について知識深めたり友情築いたリできますね。その連帯感、一体感こそ、この日ならでは楽しさだと思います。温かな記憶:人と人とのつながり 繰返す時間とは短いですが、それぞれ心温まる思い出があります。「この日は何か特別!」と思わせてしまう瞬間です。その場面場面、それぞれ異なる顔色浮かべたり笑顔見せたり。また初めて繋ごうとするワクワクした気持ちなど、一生忘れることなんてないでしょう。でもそれ以上なのは「共鳴」なんですね。それぞれ違った人生歩みながら互い探求・支え合うことになっています。そしてそこから生まれるコミニュケーション、本当に素敵です!そこから学ぶこと本当に沢山ありますよね!哲学的問い:「伝える」ことで伝わるものとは? しかし、この記念日において常々考えるべき疑問があります。「伝える」こと自体果たしてどういう意味なのでしょう?ただ音声発信され送信され過ぎ去ったメッセージなのでしょうか?それとも聴取側となれば知識共有また愛情加味したものとして価値増すものなのでしょう?全員同じ意図持ちな必要ないですよね。ただそこ入念響きを感じ取れる場面・関係性築いて行けば皆それ各自思いや感じ取り考え持っています。本当に素晴らしいですね、この宇宙規模まで至れば!...

ゴールデンウィークの楽しみ方とおすすめ旅行スポット

ゴールデンウィーク(GW)は、日本の最も重要な連休の一つであり、毎年4月末から5月初めにかけて行われる。この時期、日本人は通常、数日間の休日を利用して旅行や帰省、家族との時間を楽しむ。実際、国民の祝日が続くため、この期間は多くの人々にとって特別な意味を持つ。ゴールデンウィークは、昭和23年(1948年)に制定された「こどもの日」や「みどりの日」を含む祝日の連続によって形作られた。その後、「天皇誕生日」などが加わり、現在では日本人にとって最も待ち望まれる長期休暇となった。この時期には観光地が賑わい、人々が普段できないさまざまなアクティビティを楽しむことから、その重要性は計り知れない。喜びの波:休日と再会の調べその瞬間、誰もが息をのんだ。街には色とりどりの提灯や飾り付けが施され、人々は心躍る旅への準備に忙しい。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った祭りの日々。一家団欒で囲む食卓には、お母さんが作った郷土料理が並び、その美味しさは心まで温める。夜明け前…繁忙な道への旅路早朝、小雨交じりの日曜日。車窓から見える山々は青みを増し、大自然へ向かう道筋であることを教えてくれる。日本各地へ向かう渋滞する道路は、一年中待ちわびた連休という合図だ。その風景には伝説的な桜並木も映え、人々はその美しさに目を奪われる。この時期、多くの場合「旅行」をテーマとして計画され、多種多様な観光地やレジャー施設で賑わう。「温泉」「遊園地」「歴史的遺産」の三拍子揃った目的地こそ、日本独特のおもてなし文化を体現している。しかし、その旅路には必ず何らかの思い出やエピソードが伴うものだ。子供たちの思い出帳小さな手で握られた色鉛筆。そのノートには大好きなおじいちゃんおばあちゃんとの思い出や、お友達との冒険話、それぞれ一枚一枚描かれている。「山登り」「川遊び」、さらには楽しかったバーベキュー大会まで。それらすべてが、この時期ならではだからこそ価値あるものとして刻まれている。親子三代: "おじいちゃん、おばあちゃん!また夏になったら遊びに来てね!"...

中華民国のダンスの日とは?その意義と楽しさ

ダンスの日は、中華民国(台湾)で毎年盛大に祝われる文化的な行事です。この日は、様々なダンスが人々の生活にどのように根付いているかを再認識し、同時にその美しさや多様性を称える日として位置づけられています。中華民国では、伝統的な舞踊から現代的なダンススタイルまで幅広いジャンルがあり、それぞれが地域特有の色彩や歴史を反映しています。この祝日は、20世紀初頭から始まりました。西洋文化の影響を受けつつも、伝統的な中華舞踊も重要視されてきた背景があります。特に日本統治時代には、日本文化と中国文化が融合する過程で、多くの新しいダンススタイルが生まれました。その結果、台湾独自のアイデンティティを形成する一助ともなりました。旋律とリズム:心を打つ舞踏の調べ想像してみてください。青空の下で響く鼓動する音楽、その音楽に合わせて身体を揺らす人々。それはまさしく心と体が一体となり、新たな命を吹き込まれる瞬間です。この日には、公園や広場などで無料で行われるパフォーマンスやワークショップもあり、老若男女問わず多くの人々が参加します。夜明け前…新しい可能性への期待初めは小さな集まりだったダンスの日ですが、その人気は急速に広まりました。街角ではストリートパフォーマンスが行われ、人々は思わず足を止めます。「あぁ、この瞬間こそ、本当の自由だ」と誰かが呟くかもしれません。それぞれ異なるバックグラウンドを持った人たちが集まり、一緒になって楽しむ姿には何か魔法的なものがあります。そして、この日はただ楽しむだけではなく、自分自身や他者とのつながりについても考えさせられる時間でもあります。子供たちの思い出帳:未来への架け橋DANCE DAY は特に子供たちにも愛されています。彼らは親から教わった伝統的な舞踊だけではなく、新しいトレンドにも触れることになります。「今日は何を踊ろうかな?」という期待感と興奮、それこそが子供たちにとって最高のお祭りなのです。公園で遊ぶ子供たち、一緒になって笑いながら踊る姿は、大人にもその純粋さと思い出深い瞬間となります。伝承されるアート:過去から未来へ繋ぐ糸そして、この日には様々な伝統芸能団体による演目も見逃せません。それぞれ独自の衣装や道具を身につけている彼ら。その衣装から漂う香り、鮮やかな色合い、それぞれのお国柄や文化背景によって全く異なる印象があります。「これは台湾北部地方独自のお祭り用衣装だ」と観客同士で語り合うシーンもよく見られます。このように、一つ一つ実際に目撃したことによって感じ取れる記憶は確かなものとなります。潮流とともに変わる表現DANCE DAY ではもちろん古典舞踏だけでなく、ヒップホップやモダンダンスなど現代風アプローチでも盛り上げます。「これもまた私たちなんだ」と言わんばかりです。その柔軟性こそ、中華民国ならではなのかもしれません。一方通行ではなく、お互い触発しあうことでさらに素晴らしいアートへと成長してゆきます。共鳴する心:交差点としての役割DANCE DAY はまた、多様性について考える機会でもあります。台湾には原住民族という特殊な歴史背景があります。その彼らによる民族舞踊を見ることで、「違うこと」が美しいことであるという価値観にも気づかされます。「私達ひとりひとり違っていていいんだ」と思わせてくれる瞬間。それこそ、この日の真髄なのかもしれません。地平線越え…新しい友達との出会いDANCE DAY : それはいっときほっとできる場所、「ここには友達になるチャンスしかない」という雰囲気につつまれているところでもあります。一緒になって汗水流して踊った後、「君とはもっと話したい!」と言ったあの日以来、新しく結ばれたいろんな絆—それこそこの日の最大とも言える収穫です。そしてその絆はいくら歳月が経とうとも決して色褪せないでしょう。終章:永遠なる模索としての勝利DANCE DAY が終わった後、その熱気冷めぬ内、お互い約束します。また来年、一緒になろう、と。しかしこの約束とは単なる再会だけなのでしょうか?それとも、お互いたどった道筋、その先への希望なのでしょう?人類とは結局「どんな形でも繋ぎ合う」という運命なのだから……そんな疑問すら湧いてしまいます。しかし、大切なのは今ここで感じ取った「喜び」であり、「仲間」の存在です。そしてそれこそ、本当に人生豊かな旅路となりますよね?この瞬間をご一緒できたこと、本当にありがたいと思います。またいつの日かお会いいたしましょう!...

インド人到達の日(ガイアナ)の意義と祝祭

インド人到達の日は、1838年5月5日にインドからガイアナに最初の労働者が到着したことを記念する日です。この日は、ガイアナの文化的な多様性を象徴する重要な節目となっています。特に、この日を通じて、インド系住民がカリブ地域に持ち込んだ伝統や習慣がどれほど影響力を持つようになったかが理解されます。19世紀半ば、英国はカリブ海地域でのサトウキビプランテーションで労働力不足に直面しました。その解決策として、奴隷制度廃止後の新たな労働者としてインドから多くの人々が連れてこられることになりました。この移民によって、数百万人ものインド人が新しい土地で生活し始め、その影響は今日まで続いています。文化の融合:風と香りの舞踏この歴史的瞬間以降、ガイアナには独自の文化的アイデンティティが形成されました。赤いスパイスと甘いマサラチャイの香り漂う市場では、人々が手を振り合いながら買い物を楽しむ光景があります。プランテーション跡地には古びた木造家屋と共に、新しい世代へと受け継がれる伝統音楽やダンスがあります。夜明け前…希望と絶望初期移民たちは夢や希望を胸に秘めていました。しかし、その道は決して平坦ではありませんでした。新しい土地では言葉も通じず、大自然との戦いや差別にも直面しました。それでも彼らは団結し、自らを支え合うことで、新たなコミュニティーを築いていきました。子供の思い出帳:未来への扉今日、多くのガイアナ国民はこの日を祝うため集まり、お祝いご飯や音楽イベントなど様々な形で自分たちのルーツを称えます。「私のおばあちゃんも言っていました」と語る子供たち。それぞれのお祝いには家族や友人との絆、そして先祖への感謝が織り交ぜられています。彼らは自分自身だけでなく、自分たち民族全体への誇りも感じています。哲学的考察:アイデンティティとは何か?しかし、この日々から我々は何を学ぶのでしょうか?一体アイデンティティとは何でしょう?単なる民族性なのか、それとも異なる背景同士が融合した結果生まれる、新しい文化そのものなのか?この問いかけこそ、「私たち」が形成する共同体へ向けて進む道しるべとなるでしょう。まとめ: インド人到達の日という出来事は単なる過去の一コマではありません。それこそ私たち全員につながる物語なのです。この記念日は、人々がお互いに理解し合うため、一歩踏み出す機会でもあります。そして、それぞれ異なる文化背景から来た者同士でも共有できる未来への夢を見ることのできる大切な時間なのです。...

愛国者勝利の日(エチオピア): 国家の誇りと歴史的意義

愛国者勝利の日は、エチオピアの歴史において極めて重要な日であり、国家的な祝日として毎年5月28日に祝われています。この日は1980年代後半から1991年にかけて続いたエチオピアの内戦と、それに伴う国の運命を変える出来事を記念するものです。当時、エチオピアはダルゲ政権(軍事独裁政権)の圧制下にあり、多くの市民が苦しみ、国は深い分裂状態にありました。しかし、この日は反政府勢力であるエチオピア人民革命民主戦線(EPRDF)が勝利し、長きにわたる独裁政権を終わらせたことを象徴する日でもあります。この歴史的な出来事は、エチオピア人にとって自由と民主主義への希望をもたらしました。それまで続いていた抑圧から解放され、新しい未来への第一歩が刻まれた瞬間だったからです。勝利の日は全国各地で祝われ、多くの人々が街頭に出て歓喜し、人々の心には誇り高い精神が息づいています。このような経緯からも、この日は単なる過去の出来事ではなく、今なお多くの人々が未来への道標として大切にしている日なのです。自由への道:勇気ある決断その時代背景には、多くの悲劇や苦悩があったことを忘れてはいけません。過去数十年にも及ぶ内戦や飢饉によって、多くの命が失われ、その痛みは今なお心に残っています。それでも、この日の到来によって新しい希望が生まれました。若い世代も含め、多くの市民たちが自ら立ち上がり、自らの手で未来を切り開こうとした勇気には心打たれるものがあります。夜明け前…かつて暗雲漂う空模様だったエチオピア。その空には戦火による煙や不安定さばかりでした。多くの場合、人々は「明日はどんな一日になるだろう」と不安な思いで目覚めるしかありませんでした。しかし、そのような状況でも光明は見え始めていました。特別な何か、大きな変革への期待感、それこそ人々を支える原動力となったのでしょう。そしてついに1989年頃、その瞬間へと向かう兆しとなる変化が現れ始めました。子供たちとの約束「私たちには未来があります。」こうした言葉はその時代を生き抜いた子供たちによって語られることも少なくありませんでした。彼らこそ、本当につらい状況下でも夢見る力強さを持っていました。「いつか、私たちは笑顔で自由と言える日々を見ることができる」と信じ続けたことでしょう。そしてこの愛国者勝利の日こそ、その約束された未来へと繋ぐ第一歩だったわけです。新しい風:変革への情熱そしてついに訪れた1991年5月28日。その日は澄んだ青空で迎え入れました。「我々は勝った!」という叫び声、それまで抑圧され続けていた声들이集まり、高鳴りました。「私は私自身になる!」という思い、お互い抱えてきたいろんな思いや願望、それすべて晴れ渡る天空へ響き渡ったことでしょう。そして街中では踊り歌う姿、美味しい食べ物と共になんとも言えない幸福感で溢れていました。音楽と思い出:魂について語る旋律"私達一人ひとりには物語があります"Aフリクション(Afrobeat)やトラッド・ミュージックなど、多彩な音楽ジャンルもこの日の雰囲気には欠かせませんでした。それぞれ異なるリズムとメロディー。ただ一つ共通するもの、それは「自由」を謳歌する意志でした。身近な家族や友人とも分かち合うその瞬間、一緒になって感じ合った温もりすべてが心深く結びついている様子。それこそ、この美しい土地ならでは醸成された文化的記憶なのです。教訓:傷跡から芽生える希望 "ただ繰返されるだけではない" Aフリクション(Afrobeat)やトラッド・ミュージックなど、多彩な音楽ジャンルもこの日の雰囲気には欠かせませんでした。それぞれ異なるリズムとメロディー。ただ一つ共通するもの、それは「自由」を謳歌する意志でした。身近な家族や友人とも分かち合うその瞬間、一緒になって感じ合った温もりすべてが心深く結びついている様子。それこそ、この美しい土地ならでは醸成された文化的記憶なのです。フィナーレ:新しい旅路へ "しかし、本当の自由とは何だろう?それほど遠くない場所なのだろう。ただ単なる時間だけではなく、新しく育むため無限大になれる可能性について考えてみたい。” ...

パラオの敬老の日:文化と伝統を大切にする日

敬老の日は、世界中で高齢者を尊重し、その知恵や経験に感謝するための特別な日です。パラオでもこの日が重要視されており、地域社会に根付いた伝統と結びついています。パラオの文化では、高齢者は家族やコミュニティの中で非常に尊重され、その存在は知識や歴史を後世へ伝える貴重な役割を担っています。歴史的には、パラオの社会は長い間口伝による伝承が中心であり、高齢者たちは物語や教訓を次世代に語り継ぐことで、アイデンティティを形成してきました。そのため、敬老の日は単なる祝祭ではなく、未来への架け橋とも言えるでしょう。歳月が紡ぐ絆:祖先たちの教えある晴れた日の朝、人々は市場へ向かう準備を始めます。香ばしいココナッツが並ぶ屋台から漂う甘い香りが心地よく感じられます。この日は特別です。年長者への感謝と祝福の日なのです。子供たちのお祝い:愛情あふれる手作りギフト子どもたちは早起きして、おじいちゃんやおばあちゃんへのプレゼントを手作りします。「これが私のおじいちゃん用!」と、大きな笑顔で小さな木製の彫刻品を見せる少年。それぞれ異なる色彩と形状には、それぞれ彼ら自身の思い出が詰まっています。赤・青・黄色…それぞれの色合いには、小さな心から溢れる愛情が込められているようです。夜空に響く歌声:感謝祭としての儀式夕方になると、村全体がお祝いモードになります。人々は集まり、焚き火の周りに座ります。その瞬間、多くの場合スカシユリ(ピンク色)の花束も捧げられます。この美しい花々は高齢者へのリスペクトそのものであり、その香りはまるで祖先から受け継いだ愛情そのもの。その火花が空へ舞う様子を見ることで、人々は故人や大切な人々との絆を再確認することになります。食卓囲んで:みんなで分かち合う喜びそして食事時になると、美味しそうなお料理が並べられます。「これはおばあちゃんのお気に入り!」と言わんばかりに、一品一品楽しむ姿があります。新鮮な魚介類やトロピカルフルーツ、それぞれ自宅から持ち寄った料理があります。そしてその会話には、「昔、この料理にはこんな意味があった」など過去について語る声も聞こえます。それこそ、高齢者たちならではのお話だということも分かります。未来への約束:この日だけじゃない大切さAren't we all lucky to have our elders? もちろん、この特別な日だけではなく、その価値観は普段から意識されています。パラオでは毎日の生活そのものがお年寄りへのリスペクトとして機能しています。他国同様、「家族」や「コミュニティ」が最優先事項であり、それによって私たちはより強固につながっています。この精神こそ、本当の意味で「敬老」の意義なのかもしれません。共鳴する感謝:未来につながる意志The sounds of laughter and conversation weave a tapestry of connection that binds generations together. それでもなお、「私達」自身になぜこの文化が必要なのかという問い掛けは続きます。しかし、それこそ今後さらなる進化へ向けて育んできた証でもあります。この日はただ過ぎ去ってしまうものではありません。一つ一つ細かな行為すべて、お年寄りとの心温まる繋がりによって支えられていること忘れてはいけません。そしてそれこそ、新しい世代へ受け継ぐべき宝物なのです。The Heart of the Island: 祖母との思い出 You know, when I think back to my grandmother's stories, they were not just tales; they were life lessons wrapped in humor and warmth. 「昔、この村にも大嵐が来てね…」そんな彼女の日常的だった話にも耳を傾け続けました。またこうしたストーリー展開自体にも少し笑いや涙だったように感じています。それによって私達自身も成長できていたと思いますし、それ以上にも彼女自身、小さい頃から背負ってきた運命とも繋げて考えていたのでしょう。The Legacy We Carry: 過去から未来へ The legacy of respect for elders is like a river that flows through time—ever-present, ever-connecting. 私達一人ひとり、自身のおじいさん・おばあさんとの関係性によって立場だとか役割について考え直す瞬間があります。そのようなお互い様という絆こそ、人類として生存し続けたい理由なんでしょうね。「しかし、一体何故ここまでする必要性ある?」そんな疑問抱く前提になればいい意味でもあります。ただ過ごすだけじゃない、互助精神生む時期だとも言えるでしょう!どんな道筋も変われば、新しく描く場所となります! そう思えばどうしてこの日に確実力足元固め進化した存在なのかなぁと思います。また皆さん同士嬉しかったエピソードなど伺いたかったですね!...

おもちゃの日:遊びの楽しさを再発見しよう

おもちゃの日は、日本における特別な日であり、毎年11月に祝われます。この日は、子供たちが遊びを通じて創造性や想像力を育むことの重要性が強調される機会です。1949年に始まり、日本玩具協会によって制定されたこの日は、おもちゃ業界の振興とともに、子供たちへの愛情と教育的価値を広めることを目的としています。夢の中の遊び:おもちゃの魔法この日の朝、太陽が穏やかに昇り始めるころ、子供たちはその期待感で胸が高鳴ります。家々では、おもちゃ箱から色とりどりのおもちゃが取り出され、「さあ、今日は何をして遊ぼうか」と思案する時間が訪れます。赤いカーネーションの鋭い香りとともに、それぞれのおもちゃから放たれる不思議な音色は、まるで子供たちへの「さあ、一緒に冒険しよう」という呼びかけのようです。歴史の足跡:おもちゃとの長い付き合い日本では、おもちゃは単なる遊び道具だけではなく、その背景には深い文化的な意味があります。古くは江戸時代から伝わる伝統的なおもちゃには、「こま」や「だるま」、さらには「和凧」などがあります。それぞれがお祝い事や季節ごとの祭りで重要な役割を果たしてきました。また、西洋から入ってきた玩具文化との融合によって、多様なおもちゃが生まれました。それこそ、「バービー」人形やプラモデルなど、多くの選択肢がある時代になった今でも、日本ならではのおもちゃ文化は健在です。物語の中へ:想像力豊かな世界"夜明け前…" まだ薄暗いうちから、小さな手によって引き出しから取り出された積み木。一つ一つ丁寧に積み上げられる様子は、大きな城壁や森になる未来への希望そのものです。音楽室では、木製のおもちゃ楽器が鳴らされ、その旋律に合わせて踊りだす姿はまさしく小さな舞踏会。その瞬間、小さな夢見心地につながります。そして、それらのおもちゃはただ使われるだけでなく、それぞれ独自の物語を持っています。過去への旅路:変わりゆく風景"子供の日記帳" 振り返れば、その昔、日本各地で親しまれていた郷土玩具には、一つ一つ異なる歴史があります。「郡山こけし」は福島県発祥ですが、そのシンプルながら温かみ溢れる姿勢には、人々の生活への感謝と希望が込められていることでしょう。また、おばあちゃん家へ行く度にもらう手作りのお人形。そのぬくもりある存在感は、大人になった今でも心温まります。懐かしい思い出として胸いっぱいになりますね。未来へ向けて:おもう存分楽しむ日"勝利とは何か…" This day isn't merely about play; it's a profound celebration of childhood's essence. Parents often engage in creating toys with their children, fostering bonds and collective memories that will last a lifetime. As they craft together—be it a simple origami crane or an elaborate cardboard fortress—each moment becomes imbued with laughter and shared stories, echoing through the years.結論として…: 思考する視点"しかし、おしゃれとは何か?" 大切なのはただ遊ぶことだけでしょうか?それとも、この日々無邪気に笑っている背後には、生き生きした未来への種蒔きとなっているのでしょう?私たちはこれまで、お友達との絆、家族との交流、生涯忘れない宝物となった経験など、多くのお宝を拾い集めてきました。それこそがお母さんやお父さんにも伝えたい大事なメッセージなのです。目閉じればそこにはいつでも「おもち」の顔があります。そしてそれこそ、本当に美しいことなのではないでしょうか。...

子供へ本を贈る日:日本における読書の重要性

「子供へ本を贈る日」は、毎年4月23日に日本で祝われる特別な日です。この日は、未来を担う子供たちに読書の楽しさと知識の重要性を伝えることが目的とされています。発端は1986年に設立された「こども読書の日」であり、国際的にはユネスコが定めた「世界図書デー」とも重なります。この日に合わせて、各地で様々なイベントや読み聞かせが行われ、多くの家庭では子供に新しい本がプレゼントされます。まさに知識と夢への扉を開く一歩です。春風に乗って:心揺れるページの旅春風が吹き抜けるこの季節、多くの家庭では新しい本の香りが漂います。木製の棚から取り出されたばかりのページは、まるで暖かな太陽光を浴びているかのように輝いています。その瞬間、本が持つ魔法—物語や冒険への入り口—を感じずにはいられません。「この物語は君だけのお友達だよ」と言わんばかりに、本は静かに待っています。夜明け前…知られざる冒険への扉想像してみてください。薄暗い部屋で夜明け前、小さな手が本を抱えしっかりと目を輝かせています。その本には未知なる世界へのパスポートがあります。「どんな冒険が待っているんだろう?」そう思いながらページをめくった瞬間、一瞬全ての音が消え、その場面へ引き込まれていく感覚—それこそ、本によってもたらされる体験です。子供たちの思い出帳:物語との出会い「お母さん、この話もう一回読んで!」そんな声が響く時、それは単なるお願い以上のものです。それは、愛情あふれる絆や成長する過程、その一部として記憶されていきます。本はただ文字として存在するだけではなく、時折感情豊かな人生経験として心にも深く刻まれます。それぞれのお話には、その時々の気持ちや思考、生き生きとした想像力という宝物があります。文化的背景:歴史と思いやり昔、日本では誰もがお茶室で心安らぐ時間を過ごすように、本という形でも同じような役割が果たされていました。"古来より、日本人は『文読むことで得られる智恵』という価値観から逃げず、大切にしていたからです."また、戦後直後、日本中で多くのお店や学校図書館などでも何千冊もの児童書が配布されました。その結果、多世代間で語り継ぎ合う文化やコミュニケーションツールとして存在しています。本は学びだけではなく、人との絆や温もりとも関わっているため、この日は特別なのです。結論:未来への希望—何を書こう?"しかし、この贈り物とは何でしょう?単なるページなのか、それとも無限大な可能性?”"私たち大人にも質問があります。"あなた自身だったなら、どんな物語を書いてみたいでしょう?" ...

わかめの日:日本の健康食材を祝う特別な日

「わかめの日」は毎年4月5日に日本で祝われる特別な日です。この日は、海藻の一種であるわかめの栄養価やその重要性を再認識し、食文化における役割を深く考える機会として設けられました。1973年に日本水産資源保護協会が定めたこの日は、春になると新鮮なわかめが収穫される時期でもあり、日本人にとって親しみ深い食材となっています。日常的に消費されるだけでなく、健康や美容にも良い影響を与えることから、多くの料理に利用されています。具体的には、わかめは食物繊維やミネラルが豊富であり、その成分は血圧を下げたり、腸内環境を整えたりする効果があります。また、近年では低カロリーでダイエット食品としても注目されています。古来より、日本では海藻類は神聖視されており、その栄養価の高さから「海の野菜」とも称されています。波間に揺れる緑:新たな出発の日春風がそよぐ中、新鮮なわかめが波間で優雅に揺れています。その姿はまさに、この日が持つ意味合いを象徴しているようです。「わかめの日」はただの記念日ではなく、日本人の心の中に根付いている食文化や自然との関係性を再確認するための日なのです。潮騒とともに…小さな漁村では、朝早くから漁師たちが海へ出て行きます。彼らは手作業で丹念に採取したわかめを船へ運びます。その時、小さな子供たちは岸辺でその様子を見守ります。「おじちゃん!今日も美味しいもの持って帰ってくる?」と無邪気な声。大人たちも子供たちの声援によって元気づけられ、それぞれ頑張ろうと思います。そして、この活動こそが地域社会全体への愛情なのだということを実感します。ふるさとの味:家庭料理への想い夕暮れ時、自宅では家族団欒があります。香ばしい匂いがキッチンから漂い、それはまさしく「わかめご飯」や「わかめのお吸い物」など、その日の献立によります。それぞれの家庭には独自のレシピがあります。その瞬間、「あぁ、お母さんのお吸い物、本当に美味しいね」と思う瞬間こそ、この日々への感謝だと思います。夜空には星々…思い出すあの日静かな夜空を見ると、自分自身も昔ながら祖父母から教えられたことや家族との思い出が浮き上がります。「昔々、大雨の日には赤布を玄関ドアにつけていた」という話。それによって悪天候から家族や農作物を守ったという言葉。そして今もなお受け継ぐべき伝統というものがあります。このような先人たちとのつながりこそ、本当の意味で「和」の精神なのです。結びつきを強化する旬:地域との関係性waka-me(若芽)の季節になると、多くの場合地域イベントとして食フェスティバルなども開催されます。地元住民だけじゃなく観光客まで参加し、一緒になって美味しい料理について語り合う姿を見ると、本当に心温まります。このような体験こそ、人々同士がお互い理解し合う最高の方法です。また、市場でも生産者との直接交流できる貴重な機会となります。ゆっくり流れる時間…伝統とは何?"伝統とは過去から未来へ続いている糸…" 私たちは何世代にも渡って受け継ぐ文化、それぞれ大切ですよね。でも、その多様性こそ真実でもあります。ただ守ればいいだけじゃない、一歩ずつ次世代へ届けて行かなきゃならない。それぞれ各国独自文化、新しいアイデアなどミックスすることでしか生まれてこない色彩ですね。未来への希望:私たち自身による選択肢waka-me(若芽)が輝く春、この地球上どんな材料使おうとも最高レシピ生み出せる喜び感じています。でも果して本当は必要不可欠なのでしょう?その問いについて一度自問してみませんか。一口ほおばった瞬間、「これぞ日本!」 という声。本当に私達自身選択した結果なんでしょうね?この素晴らしき海藻達。その栄養素身につけながら次世代育んだらどうなるのでしょう?そこにはまた新しい歴史刻む可能性秘めていますよね。"それでもまだ足りないもの" - 知識・情報・文化的側面向上取り組んだ皆さんへの願望! 名残惜しむこの瞬間通じて多様化した世界観育む道開こうと思います。本来なら地方特有習慣背景知恵得て成長促進できれば最高ですね!全国津々浦々各種イベント通じ横断型連携深化できれば良質成果結実できそうですが…。どうせなら"この地、生まれて良かった" 輪廻転生繰返す如来様御志願叶え続いて欲しいですね!そして最後になりました。“勝利”とは単なる数字越えて、一歩前進可能精神内具現化すべき存在なのだろう。”ただ過去記憶重ね合わせ別歴史創造果敢挑戦待望します…”...

手話記念日を祝おう:日本における手話の重要性

手話記念日は、聴覚障害者のコミュニケーション手段としての手話を尊重し、その重要性を広く理解してもらうために設けられた特別な日です。この日は、毎年4月15日に設定されており、手話が持つ文化的・社会的な役割を強調します。日本では1970年代から聴覚障害者の権利意識が高まり、1995年に「国際聴覚障害者の日」が制定されることで、より多くの注目を集めました。歴史的には、日本での手話は江戸時代から存在し、地域ごとに異なる方言が発展しました。しかし、それまで多くの人々はその存在すら知らず、一部では差別や偏見もありました。ところが、この記念日を通じて教育活動や啓発イベントが開催されるようになり、多様性への理解が進んできています。手と心で結ばれる世界:コミュニケーションの架け橋この日の象徴として、多くの人々は笑顔で手を振り合い、その瞬間に心と心がつながる感覚を味わいます。「こんにちは」の一言さえも、指先から流れる情熱によってより豊かになります。私たちの日常生活で当たり前になっている言葉ですが、それは実は多くの努力と愛情によって育まれてきたものなのです。夜明け前… 手話という希望4月15日の朝、多くの町や街角で、「今日は何の日?」という質問が耳に入ります。その時、「これは私たち聴覚障害者の日だよ」と答える子供たち。彼らは誇り高く、自分自身を誇示するかのように、明るい声で語ります。「みんなにも知ってほしい!」という思い。それこそが、この日への期待感です。子供たちの思い出帳:未来への継承学校では特別授業が行われます。教室中には色鮮やかなポスターや掲示物。そして、一生懸命練習した後ろ姿を見ることで、「私もできる!」という気持ちになる瞬間があります。それぞれ異なる背景や経験を持った子供たちは、自分たちなりに工夫して「ありがとう」や「さようなら」を表現することのできる力強さがあります。この日はただのお祝いだけではなく、日本社会全体へのメッセージでもあります。「私たちは共存できる」という信念。それこそが必要なのです。この日には様々なイベントが行われ、公演や展示会など通じて新しい知識を得たり、人との交流も深まります。また、大切なことは、新しい世代にもその重要性を伝えることです。共鳴する声:知られざるハーモニーAさんは若い頃から演技などについて学び、そのスキルで舞台上へ立つ夢を抱いていました。しかし彼女には一つ大きな壁があります。それは音楽でした。彼女自身が聴覚障害者だからです。でもそんな状況でもあきらめず、自身で振付けしたダンスパフォーマンス。その舞台上では仲間達との協力によって美しいハーモニー生まれていました。観客席には涙ぐむ姿も見えました。「声」は聞こえなくても、「想い」は伝わりました。過去から学ぶ未来への道筋:失われない文化"昔から続いていると言えばそれまでだけど" と思う人々もいるでしょう。しかし、もう一度立ち止まって考えてみませんか?それぞれ独自性ある方言となった地方色豊かな日本語同様、この地にも各地域ごとの独特な表現方法があります。その独自性こそ宝物なのかもしれません。そして、その宝物は次世代へ受け継ぐべきものなのでしょう。"しかし、本当にコミュニケーションとは何なのでしょう?それぞれ異なる背景や環境から来ている私たちはどんな風に「心」を繋げ合うのでしょうか?" この問い掛けこそ今日皆さんがお持ち帰りいただきたい最も大切なメッセージだと思います。そして手話記念日はただその答え探しへの入口だとも感じています。それぞれ想いや夢ある中、不安定ながらでも勇敢さある人生模索し続けてゆこうじゃありませんか!...

自転車の日:日本における自転車の重要性と楽しみ

日本における「自転車の日」は、毎年6月の第一土曜日に祝われます。この日は、自転車の普及を促進し、自転車が持つ環境面や健康面での利点を再認識することを目的としています。自転車は、古くから私たちの日常生活に密接に関わってきましたが、その重要性が高まっている現代社会では、特に注目されています。日本では自転車文化が根強く、都市部では通勤や買い物など日常的な交通手段として利用されている一方で、地方でもレジャーとして多くの人々に親しまれています。この日を制定した背景には、1973年の「自転車の月」の設定があります。その後、この流れを受けて「自転車の日」が誕生しました。風になびくペダル:自由への道爽やかな風を感じながらペダルを漕ぐと、その瞬間、自分が自由になる気がします。周りには青空が広がり、小鳥たちも歌っています。まさに自然と一体となる瞬間です。「自転車の日」を祝うことで、多くの人々はこの感覚を思い出し、新たな発見へと繋がることでしょう。小さな町の大きな冒険ある小さな町には、自転車好きのおじいさんとその孫娘がおりました。彼らは毎週末、共にサイクリングへ出かけます。「今日はどこへ行こうか?」孫娘は目を輝かせて尋ねます。「そうだねぇ、一緒に山へ行こう!」おじいさんは笑顔で答えました。それから二人は色鮮やかな花々や流れる川を横目に楽しみながら走ります。その途中、小さなお店でアイスクリームを食べたり、公園で遊んだりする姿はまるで絵本から抜け出したようでした。この小さな冒険は、自転車という存在によって可能となったものです。そして、「自転車の日」はそんな素敵な思い出や感情を再確認するための日でもあります。未来への輪:持続可能な社会作り日本政府もまた、自動車依存から脱却し、環境への配慮として公共交通機関や自転車利用促進政策を推進しています。これによって都市部では、「サイクリングロード」が整備されるなど、自転車利用者への支援策も増えています。このような施策は環境問題解決だけではなく、人々の健康にも寄与することから、その重要性はいっそう高まっています。古き良き時代…懐かしい記憶昔、おばあちゃんとの思い出: "子供だった私たちは、おばあちゃんのお古のママチャリで近所中探検した。" "夏休みになる度、おばあちゃんと一緒に公園まで走った。" "時には道草して草むらで虫取りなんてことも…" こんなお話は誰しも一度ならず経験したことがあるでしょう。しかし、それだけじゃないんです。「自転車」と言う乗り物には人とのつながり、人間関係にも影響する力があります。それこそ私たち世代世代につながっているコミュニティー作りなのです。A brighter tomorrow: 自然との調和This special day encourages us to reflect not only on the joy of cycling but also on our relationship with nature. As we glide through verdant parks and vibrant streets, it becomes clear that the act of pedaling isn’t just about transportation; it’s a form of communion with the world around us. The scent of fresh grass, the sound of leaves rustling in the wind—these experiences remind us that we are part of something larger.The Memory Lane: Recalling Lost JoysThe memory lane stretches far back in time, where bicycles were often seen as a luxury for many families...

薬の日:健康意識を高める日

毎年、薬の日は日本において非常に重要な意味を持つ日です。これは、医薬品の正しい理解と使用を促進し、国民の健康維持への意識を高めることを目的としています。毎年4月17日に定められており、この日は1950年に設立された「日本薬剤師会」が提唱したもので、特に医療従事者や国民が薬の役割や必要性について再考する機会となっています。この日にちなんで行われるさまざまなイベントやキャンペーンは、全国各地で開催され、多くの場合、無料で健康相談や薬の正しい使い方についての情報提供が行われます。たとえば、市区町村レベルでは、地域住民向けのセミナーが開かれたり、小学生向けには「おくすり教室」が実施されたりします。勝利の風:この地の名誉の旅薬の日は単なる記念日ではなく、日本人全体が共に健康への道を歩むためのお祝いでもあります。赤いカーネーションが咲き誇る春、この時期には多くの人々が集まり、その香りと共に医療従事者たちへの感謝を表します。その瞬間、誰もが息を呑むほどでした。夜明け前…今からさかのぼること数十年前、日本は戦後復興という大きな課題に直面していました。この時期、多くの市民が新しい生活様式や医療制度について模索していました。戦争によって疲弊した国土から生まれ変わろうとしていた日本では、新たな医療システムとして処方箋制度や地域密着型医療サービスなど、多くの改革が必要だったんです。そんな中でも、1970年代には新たな病気への対応として製薬業界も急成長しました。しかし、その反面、不適切な使用による副作用なども問題視されてきました。それゆえに「薬の日」の設立へと繋がったとも言えるでしょう。この日は私たち一人ひとりが自分自身だけでなく、大切な家族や友人にも注意深く接することのできる日なのです。子供の思い出帳子供たちには、「正しくお薬を使う」という大切さがあります。「おばあちゃんのお見舞い」で始まったこの小さなお話。子供たちは、おじいちゃん、おばあちゃんから受け継いだ経験を基に学びます。「その頃、おばあちゃんはこんなお药(クスリ)飲んでいたね」なんて微笑みながら語っている姿を見るだけでも、その文化的背景から多く得られるものがあります。また、「キッズアドバイザー」として選ばれた小学生たちは、自分達にもできることで周囲へ啓発する役割も担っています。そのような取り組みこそ、未来につながっているんだと思います。そしてその瞬間こそ、日本全体へ広げられるメッセージになるでしょう。結論:勝利とは何か?私たちの日常生活には欠かせない存在となった「病」と「薬」。それぞれ一つ一つは異なる意味合いや価値観があります。しかし、人間とは常々不完全である生き物です。「しかし、本当に勝利とは何か?」—それはただ過去という記憶なのか、それとも今後訪れる未来へ土に蒔かれた種なのか?これこそ「薬の日」を通じて問い続けていかなければならないテーマと言えるでしょう。...