ポツダム宣言記念日日本における歴史の節目

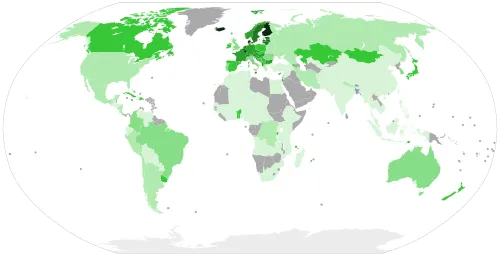

ポツダム宣言記念日とは年月日に発表されたこの文書を記念する日であり日本が第二次世界大戦で降伏することとなった重要な出来事ですポツダム宣言はアメリカ合衆国イギリス中華民国によって共同で発表され日本に対して無条件降伏を求めるものでしたこの宣言の意義は日本国内だけでなく国際社会全体に影響を及ぼしその後の平和構築や戦後処理にも深く関与しています

当時日本は連合国との戦闘が長引き多くの犠牲者を出していました特に広島と長崎への原爆投下はその惨状をより一層悲劇的なものとしましたポツダム宣言には日本がこれ以上の苦痛や破壊から逃れるためには無条件降伏しか道はないといった強いメッセージが込められていましたこの文書は日本政府への最後通告として機能し最終的には年月日の天皇の玉音放送による降伏につながります

勝利の風この地の名誉の旅

その瞬間太平洋上に吹く風が重たい雲を払い去り新たな光明が差し込みました人は自分たちの日常生活へ戻ろうとしながらもその心には戦争の影響が深く刻まれていました私たちは今何を学んだかという問いかけが人の日常会話に潜んでいたことでしょうそれぞれが異なる物語を抱えこの新しい時代へ向かって歩き出す準備を整えていたのです

夜明け前

ポツダム会議そのものは年月日から月日にわたり開催されましたこの会議ではアメリカ大英帝国ソビエト連邦など多くの国家指導者たちが集まりましたその中で決定された政策や方針について議論されそれまで散発的だった情報交換も一つになり始めました夜明け前人はいまだ希望と不安両方を抱えていたことと思います

子供の思い出帳

しかしこの時期日本では子供たちにも大きな影響があります遊びたいという純粋な願望とは裏腹に多くの場合食料不足や家族との離別など厳しい現実と向き合わざるを得ませんでしたどうして空が青いんだろうそんな簡単な質問さえも困難さに直面したことでしょう彼らの日常には色あせた夢だけではなく新しい未来への期待感も芽生えていたかもしれません

今でも日本各地ではこの日は学校や地域コミュニティーによって様な形で覚えられていますまたこのような教訓から得られるものはどれほど大切なのか一人ひとり考える機会となりますそれぞれ異なる視点から見ることで新しい理解や共感へつながることがありますそしてそれこそ真実として受け入れられるべき歴史なのです

勝利とは哲学的問いかけ

勝利とは何なのでしょうそれは単なる敵への優位性なのでしょうかそれとも互いに理解しあうための努力なのでしょうか年以上経過した今でもこの問いについて熟考する価値がありますそして歴史から得た知識や教訓こそ未来につながる道筋になるべきですそれゆえポツダム宣言記念日はただ単なる過去のお祝いだけではなく生き続けている教訓でもあると言えるでしょうこの重要性こそ忘れてはいけないものなのです