その日の他の出来事

同じ日に起きた他の出来事を確認する

第二次世界大戦終結の日とその影響

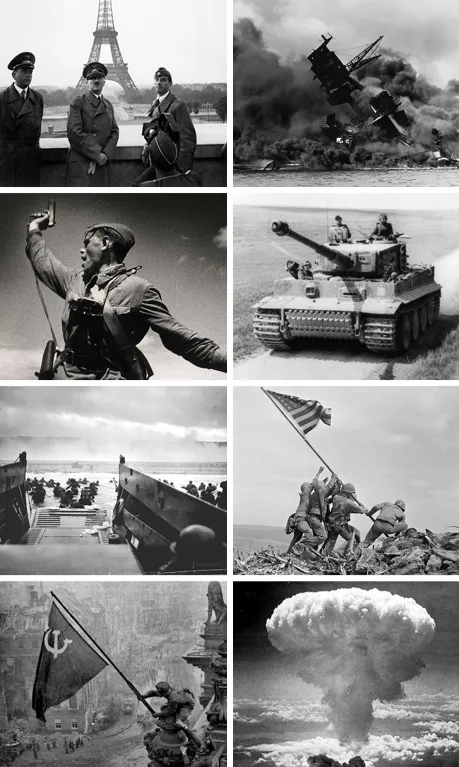

第二次世界大戦は、20世紀の歴史において最も破壊的な紛争の一つであり、数千万人の命が失われ、国々の運命が大きく変わりました。この戦争は1945年に終結し、その日は多くの国で歴史的な記念日として認識されています。しかし、終結の公式な日付は国によって異なることが多く、特に日本の場合、ポツダム宣言に基づく降伏文書の調印が行われた9月2日が重要視されています。1945年8月15日、日本の天皇が国民に向けて終戦の詔勅を発表し、無条件降伏が決定されました。この日を「終戦の日」として祝う国も多く、特に日本ではこの日が国民にとって重要な意味を持っています。一方、9月2日は日本が正式に降伏文書に調印した日であり、これにより連合国との間で第二次世界大戦が正式に終わったことが確認されました。この日を記念する国々も多く、特にアメリカなどの連合国の視点では、この日が戦争終結の象徴として扱われています。多くの国々において、第二次世界大戦の終結を記念することは、過去の悲劇を忘れないための重要な機会とされています。毎年、この重要な日にはさまざまな追悼式典やイベントが行われており、戦争での犠牲者を悼むとともに、平和の重要性を再確認する場となっています。このような記念日は戦争の影響を受けたすべての国において、教訓を学び未来を見据えるための大切な瞬間と言えるでしょう。第二次世界大戦から得られる知識や経験は、現代に生きる私たちにとっても非常に大切なものであり、今後の世代に引き継いでいく必要があります。...

詳細へ

終戦の日と平和への祈念

毎年8月15日は、日本において特別な意味を持つ日です。この日は、第二次世界大戦の終結を示す「終戦の日」として、戦没者を追悼し、平和の重要性を再確認する日でもあります。1945年のこの日、日本は連合国との降伏を受け入れ、長い戦争が終わりを告げました。この歴史的な出来事を忘れないために、毎年様々な場所で追悼式が行われ、多くの人々が静かに献花し、戦争の悲惨さを思い起こします。戦争によって命を落とした多くの方々への感謝と敬意を表し、彼らの無念を胸に、平和な未来を祈る姿勢は、私たちにとって非常に重要です。追悼施設や戦争関連の記念館では、様々なイベントや展示が行われ、訪れる人々は歴史の重みを感じながら、今を生きるための教訓を得ています。平和への道を歩むことは、私たちの責任です。そのためには、戦争の過去を忘れず、教育を通じて次世代に伝えていくことが求められます。終戦の日は、単なる歴史の記念日ではなく、未来の平和を築くための原点でもあります。法要や講演会、子どもたち向けの研修など、各地での取り組みを通じて、私たちは平和を守る意識を高める必要があります。毎年、終戦の日には多くのメディアが特集を組み、歴史的背景や戦争の実態、そして現代における平和の意義について考える機会を提供しています。これらの情報は、私たちの意識を喚起し、平和を希求する心を育む手助けとなるでしょう。私たち一人ひとりが、戦没者を追悼し、平和を願う思いを持ち続けることが、未来への希望へと繋がります。終戦の日をきっかけに、平和の重要性を再認識し、より良い社会を築くために行動していきましょう。...

詳細へ

対日戦勝記念日とは?イギリスにおける歴史的意義

対日戦勝記念日(Victory over Japan Day、V-J Day)は、第二次世界大戦における日本の降伏を記念する日であり、イギリスを含む多くの国々で重要な意味を持っています。この日は、1945年9月2日に日本が連合国に対して無条件降伏を行ったことを受けて、戦争の終結を祝うものです。イギリスにおいては、V-J Dayは特に感慨深い日とされています。日本との戦争が長期にわたり、数多くの兵士や市民が命を落とし、多くの家庭が崩壊しました。こうした歴史的背景を考慮すると、この日が持つ重要性は計り知れません。毎年、イギリスでは9月の初めにさまざまなイベントや式典が行われ、戦争の記憶や犠牲者への感謝の気持ちを新たにします。特に、戦争に従事した退役軍人やその家族に対する敬意が表され、多くの人々が一堂に会することがあります。また、V-J Dayは戦争の悲惨さや平和の大切さを再認識する機会でもあります。教育機関や市民団体もこの日に関連したイベントを開催し、次世代への教育を行うことが重要視されています。平和の重要性や戦争を繰り返さないための啓蒙活動が行われることで、歴史の教訓を伝える努力が続けられています。イギリス国民は、この日を通じて勝利を祝う一方で、戦争がもたらした苦痛や傷跡にも目を向け、平和の価値を再認識しています。V-J Dayは、ただの祝日ではなく、過去を振り返ると同時に未来への希望を抱く日でもあるのです。...

詳細へ

光復節と解放記念日:韓国と北朝鮮の歴史的意義

光復節(韓国)および解放記念日(北朝鮮)は、第二次世界大戦および日本の植民地支配からの独立を祝う重要な記念日として知られています。毎年8月15日に行われるこの祝日は、韓国と北朝鮮の両国でそれぞれ異なる側面を持ちながら共通の歴史的背景を有しています。韓国では、光復節は日本の占領が1945年に終わったことを記念しており、この日は国民の誇りを再認識する日でもあります。光復を果たした多くの先人たちの努力を称えるための様々なイベントが行われます。特に、韓国の大統領による式典や全国各地でのパレード、文化イベントが行われ、多くの民間団体も独自の方法でこの日を祝います。一方、北朝鮮の解放記念日もまた、日本の植民地支配からの解放を意味しますが、国の政治的背景や理念が強く反映された祝賀が行われます。最高指導者によるスピーチや軍事パレード、さまざまな文化イベントが行われる一方で、この日は国家の統一や社会主義の価値観の強調の場ともなります。光復節と解放記念日は、韓国と北朝鮮の人々にとって、歴史の教訓や将来の希望を象徴する特別な日です。それぞれの国が持つ独自の文化や伝統の中で行われる行事は、国民にアイデンティティを提供し、集団としての結束を高める重要な機会となっています。歴史的認識を持つことは、未来への道を見つけるための第一歩といえるでしょう。...

詳細へ

月遅れ盆(旧盆): 日本の伝統的な先祖供養と文化

月遅れ盆、または旧盆は、日本で特に重要な行事の一つであり、祖先を敬い、供養するための期間です。通常の盆(お盆)は8月に行われるのに対して、月遅れ盆はその翌月の9月に行われることが多く、主に関西地方で広く行われています。この行事は、さまざまな地域の文化や伝統に根付いており、各地で独自の習慣が存在します。たとえば、お盆の間に先祖の霊を迎えるために、提灯を灯したり、墓参りをしたりします。月遅れ盆の場合も、墓掃除を行ったり、先祖のために料理を準備する家庭が見られます。月遅れ盆の独特な点は、夏の激しい暑さが少し和らぎ、秋の爽やかな空気の中で行われることです。このため、墓地への訪問も快適で、多くの人々が先祖を敬う気持ちで集まります。また、旧盆に由来するさまざまな食文化も魅力の一つです。地域ごとの特産物や伝統的な料理が登場し、多くの家庭で親族が集まって食事を楽しむ機会ともなります。月遅れ盆は、単なる先祖供養のための行事にとどまらず、親族や地域社会を再確認し、絆を深める大切な時間でもあります。近年では、離れて暮らす家族が集まる機会が減少してきた中で、このような行事の重要性が再認識されています。地域によっては、さまざまなイベントや祭りが行われ、伝統や文化を次世代に伝える役割を担っています。月遅れ盆を通じて、先祖への感謝の気持ちを再確認し、家族や地域のつながりを大切にしていくことが期待されています。...

詳細へ

長崎県の精霊流し:伝統と文化を体験しよう

長崎県では毎年8月に行われる精霊流しは、先祖を供養するための大切な行事です。この伝統行事は、長崎特有の文化や風習が色濃く反映されています。特に、精霊流しでは紙で作られた船や灯籠が川に流され、亡くなった方々の霊が迷わずに帰れるようにとの願いが込められています。精霊流しは、長崎の和の心を感じることのできる行事であり、地域住民だけでなく観光客にとっても特別な体験となります。そのため、毎年多くの人々がこの催しに参加し、共に故人を偲ぶのです。この行事は、長崎市内の各所で行われますが、特に長崎港周辺は観覧に最適なスポットです。訪れる際は、早めに場所を確保し、流し舟の美しい光景を眺める準備をしましょう。また、地元のグルメを楽しむことも、一緒に訪れた方との思い出を深める良い機会です。ぜひ、長崎の精霊流しを体験して、当地の文化に触れてみてください。心に残る素敵な思い出を作ることができるでしょう。...

詳細へ