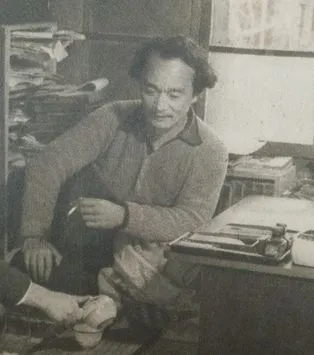

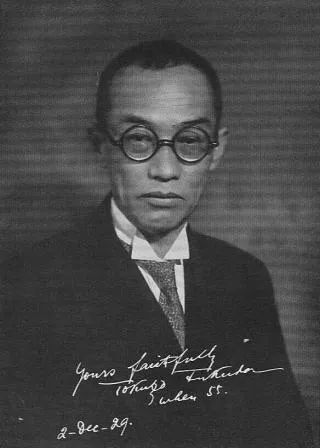

生年: 1900年

名前: 由起しげ子

職業: 作家

没年: 1969年

年 由起しげ子作家 年

彼女の名前は由起しげ子年に日本の静かな町で生を受けたその幼少期彼女は物語に囲まれた世界で育った祖母から聞かされた昔話や父親が読んでくれた文学作品が心の奥底に深い印象を残したしかしそれらは単なる娯楽ではなかった彼女の中にはいつしか自分自身も物語を紡ぐ側に立ちたいという強い欲望が芽生えていた若き日由起は特に文学への情熱を抱いていた地元の図書館には通いつめ新しい本との出会いが楽しみだったそしてその中には多くの偉大な作家たちの作品が並んでおりそれぞれから何かを学び取っていたしかしそれにもかかわらず彼女自身の声はまだ見つからなかった大学生活が始まると由起は自分自身と向き合う時間を持つようになったおそらく自分だけのストーリーを書かなければならないという思いが強まり始めていたそこで彼女は文芸部に参加し自ら執筆した短編小説を仲間と共有することになったそれまで感じていた孤独感や不安もこの新しい環境によって少しずつ薄れていったしかしながらこの成功体験も一時的なものでありその後すぐに挫折感と向き合うこととなる特定の出来事によって彼女の人生は大きく変わることになるそれは年由起が初めて短編小説手紙を発表した時だこの作品はいわゆる日常をテーマとしており小さな町の日常生活と人との関係性を描写しているしかしそれにもかかわらずこのデビュー作は当初あまり注目されなかった皮肉なことに多くの場合才能ある作家でも最初は無視される運命にあるようだその後数年不安定だった由起の日常生活は創作活動へと続いていったそして年になると月光という短編集が出版され一躍注目される存在となるこの作品では人間心理や社会問題について鋭く切り込む姿勢が評価された議論の余地はあるがこの頃から彼女自身も自己表現として捉え始めたとも言えるだろうと多くの文学評論家たちも指摘しているしかしその名声とは裏腹に戦争による社会不安や個人的苦悩も影響し続けた不幸にも第二次世界大戦中日本国内で自由な表現活動への弾圧が強まり言葉が重みを持つ時代だったこの逆境にも関わらず由起はいっそう精力的に執筆活動を続け風立ちぬなど戦争下で描かれる無邪気さや希望について執筆したそれでも世間的には理解されない苦悩の日それこそがおそらく彼女自身への試練でもあったろう年以降新しい日本文学運動第三期に参加するようになり多様化する日本社会への洞察力を深めていったその中で新しいスタイルとして詩的要素を取り入れたり自伝的要素も織り交ぜながら自身の商品価値とも言える自我を確立していく同時期名作春夏秋冬など一連の著作群によって世代交代とも呼べる現象がおこり新世代へバトンパスする準備へと進んだまたこの作品では自然との調和人との共存について深遠なる問い掛けとも思われ大変多面的かつ興味深かったと言えるそして年 由起しげ子という名跡はいよいよ幕引きを迎えるしかしその死後も彼女への評価や再評価はいまだ止むところ知らないまた皮肉にも今でも多くファンによって探求され続けている在りし日の物語は今なお若者達へ引き継ぎ大衆文化すべてとの連携すれば何度でも再構築可能なのだ それこそアートと言える存在なのだろう今振り返れば日本近代文学史上重要な役割だけではなく多様性・包摂性・思考力への影響力まで幅広く与え続けていると言える一方春夏秋冬など歌われ現在人にも馴染み深きテーマにつながっている点について触れる事例こそ本当に興味深さ満載 そして最後まで私たち読者へ問い掛け続けている存在それこそ示唆に富むものまたその影響力範囲外よりさらに進化して行こうとも期待せざる得ない所存です