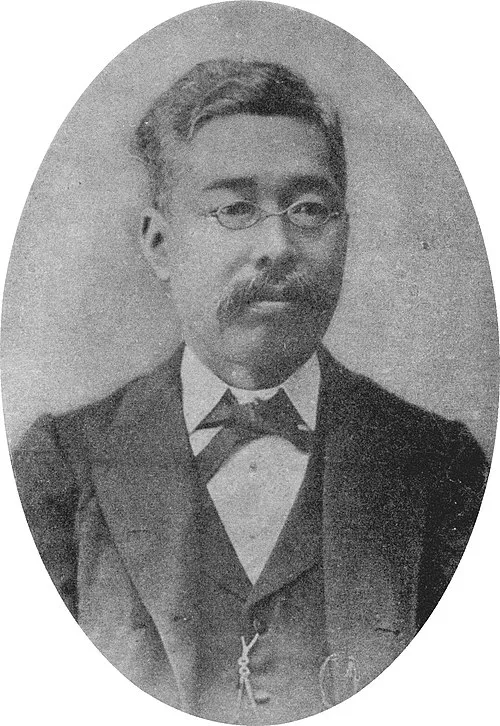

生年月日: 1851年(嘉永4年9月19日)

死年月日: 1899年

職業: 植物学者、詩人

国籍: 日本

矢田部良吉日本の植物学者と詩人の物語

年静かな秋の風が吹く中ある男児が日本の地に生を受けたこの子こそ後に植物学者として名を馳せる矢田部良吉である彼の人生はただ学問に没頭するだけではなく自然や生命への深い愛情から成り立っていた

幼少期から好奇心旺盛だった良吉は草花や昆虫を観察することに情熱を注ぎ自宅近くの森や畑で時間を過ごすことが多かったしかしそれにもかかわらず彼は教育制度という枠にはまることなく自ら知識を深めていった

若き日彼はさまざまな詩を書き始めた自らの日常や自然との対話を表現することで人の心に触れようとしたしかし皮肉なことに多くの人はその才能に気づかず彼の日記帳は長い間眠り続けていた

植物学への目覚め

十代後半になると彼の人生には大きな転機が訪れる年日本では明治維新が始まり西洋文化との交流が進んでいたこうした時代背景もあってか良吉は植物学という新しい世界へ興味を抱くようになったそれまでただ好きだった花や木について本格的な研究へと足を踏み入れる決意を固める

しかしその道には多くの困難も待ち受けていた専門的な知識や技術習得には時間が必要でありその過程で何度も挫折しそうになったそれにもかかわらずおそらくその挫折こそが彼を強くした新しい情報源へのアクセスや国際的なネットワーク構築にも力点を置きながら勉強し続けた

キャリア初期と影響

年になると良吉は東京大学に入学し本格的に植物学について深掘りするチャンスを得たその講義室では西洋から来た著名な科学者たちから直接教えを受け新しい視点や方法論への扉が開かれていったそしてこの経験によって議論の余地はあるが日本国内でも国際基準で通用する研究者になるための土台作りにつながったのである

業績と貢献

年代になると矢田部良吉はいよいよその存在感が増してきたこの時期には日本国内外で数多くの記事を書き上げその中でも特筆すべきなのは日本植生誌であろうこの著作によって日本特有の植物について体系的にまとめ上げ多くの読者から注目されるそれにもかかわらず当時としては難解だと言われ一部では反発もあったものだ

詩人としての日

一方で良吉は詩人としても活動しており多忙な研究生活とは裏腹に美しい言葉を書くことにも力点を置いていたもしかするとこの二重生活こそが彼自身のバランス感覚だったとも考えられる自然界からインスピレーションを受け取ることで人間性や感情について深い理解につながっていたのである

私たちは自然なしには生きてはいけないただ観察し理解するだけではなくそれによって心豊かな生活へ導いてほしい 矢田部良吉

晩年と思索

年代半ばになると矢田部良吉はいくらか健康問題とも向き合うようになったしかしそれにも関わらず新しい研究テーマへの執着心だけは失われることなく皮肉なことに忙しく働いている最中自身について再評価する機会となったのであるそれまで積み上げてきた経験と思索こそ重要だという信念ゆえこのような内面的探求となったのであろう

年おそらく最後の日には愛する家族や友人との絆について思い起こす時間も持つ余裕さえ見つかったそして静かなる別れへ向かったのであろうその瞬間とても美しい景色を見るため山へ行こうと思いつつ永遠なる旅立ちとなってしまうとは

現代との接続

今なお矢田部良吉による業績は多方面で評価され続けています

- 学術界のみならずアート分野でも影響力保持実際今でも数多く作品創造活動

- 現在植生調査活動行われており新世代研究者達による継承形態

また今日でも

矢田部氏のお言葉生命体同士共存を再確認している場面など社会各所見出せます例えば環境問題討議など充実例あり

死から年以上経過していますそして尚生存権など根本テーマ提起され続いています 教えて頂けば大変嬉しく思います他様事柄重ね合わせ更なる探求進む意義現代人的視点より述べました