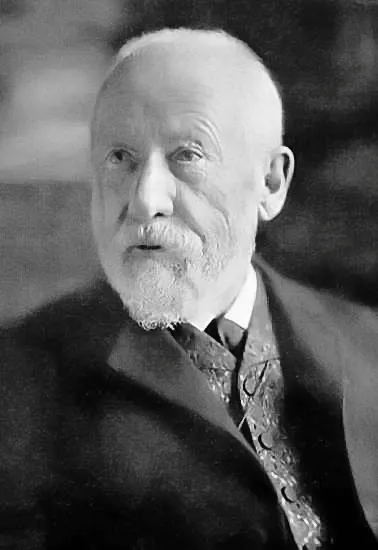

生年: 1833年

没年: 1911年

職業: 哲学者

国籍: ドイツ

主な業績: 教育哲学と解釈学の発展

年 ヴィルヘルム・ディルタイ哲学者 年

ヴィルヘルム・ディルタイ彼の名前は世紀末から世紀初頭にかけての哲学と教育に深く刻まれている年ドイツのフリードリヒスハーフェンで生まれた彼は幼少期から学問への情熱を抱いていたしかしそれは決して平坦な道ではなかった若いディルタイは家庭環境や社会的期待から逃れるために知識を求め続け自らのアイデンティティを模索する旅に出たのである大学で哲学や心理学を学びその後教職に就くことになるが彼の思考は常に教育と人間理解への探求によって刺激されていた特に理解という概念が彼の哲学的思想の核となりこの考え方がどれほど重要であったかは今でも議論されているそのため彼は教育者としてだけでなく真理を追求する一人の哲学者として名声を得ることになったと歴史家たちは語っているしかしそれにもかかわらずディルタイがその名声を築く過程には多くの苦難が伴った特に彼が提唱した人間科学の必要性について語った時多くの伝統的な哲学者たちから反発を受けた皮肉なことに当時主流だった実証主義や唯物論との対立によって彼は孤立することもあったしかしそれこそがディルタイという人物を際立たせる要因となり人間性や文化を重視する新しい視点へと導いたのであるその後も著作活動を続け経験と言語に関する重要な研究成果などを書き上げるこのような研究結果によって人には知識が単なる情報ではなく自身との関わり合いから生まれるものであるという洞察が与えられたおそらくこの考え方こそが現代教育理論にも影響を与え続けているとも言えるだろうまたディルタイ自身も他者との交流によって成長し続けその姿勢こそが多様性と共感という価値観につながったしかしながらもしかするとその全てには代償も伴っていた異なる意見やアプローチを持つ仲間との葛藤など心身ともに負担となる場面も少なくなかっただろうそれでもなお多くの学生や同僚から支持されつづけ一歩ずつ前進していった姿勢には敬意すべきものがあるそんな中迎え入れた年この年こそヴィルヘルム・ディルタイという名前が再び浮上した瞬間だった死という現実がおぼろげになり始めていた時期人は次第に彼への感謝と思慕の念を抱いていくこのような状況下でも多くの弟子や学生達への影響力はいささか衰えることなく引き継がれてゆきその教えは世紀にも生き続けることになる皮肉なのだが死という避けられない運命について言及すると死が何か終わりではなく新しい始まりだとも解釈できるその意味で哲学と呼ばれるもの自体人類全体による継承作業とも言えるディルタイ亡き後その遺産はいまだ色褪せず新しい世代へと受け継ぐ力となっています今日では大学などで行われる講義でも取り上げられ多様性への理解へ繋げていますしこうして見れば一個人として存在していたヴィルヘルム・ディルタイという人物には限界なんて無かったただ目指した先へ向かう道筋だけだったそして年月日故郷でその生涯の日とは別れてしまう確かだった在りし日より残された問いそして思索それ以来百年以上経過した今でも多様性について深堀りできる契機として語り継ぐ資料として存在し続けていますこのような背景からみても人文学科系大学等では必修科目となっているほどです私たちはどういう理由でも忘却されない限界まで至ろうとはしませんそれこそ人間として共有すべき記憶なのだからそしておそらく次世代以降現在形態として顕在化させ直すことで初めて真実味帯び蓄積され繋ぎ合わせたり再構築した何かなのでしょうね