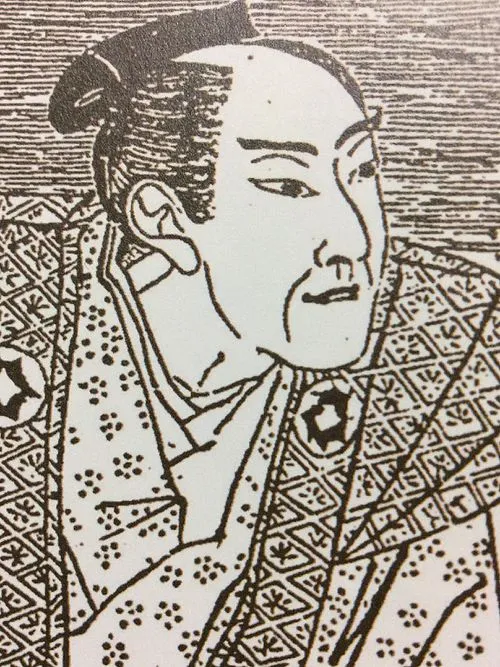

生年月日: 1798年(寛政9年12月18日)

名前: 宇田川玄随

職業: 医学者、蘭学者

生年: 1756年

年寛政年月日 宇田川玄随医学者蘭学者 年

年の冬冷たい風が吹き荒れる中江戸の街では人が新たな医学の波に心を躍らせていたその頃一人の男がこの国の医学界に大きな影響を与えるべく静かに目覚めようとしていた彼の名は宇田川玄随生まれついての探求者でありその知識と情熱は時代を超えて語り継がれることになる

宇田川は年に生を受け若いころから蘭学オランダから伝わる西洋医学に強い関心を抱いていた多くの同時代人が自国の古い医学書や伝統的治療法に頼る中で彼は西洋から流入する新しい知識への好奇心を持ち続けたそれにもかかわらず彼自身は自ら進んで海外へと旅立つことなくその文献や手紙によって学び続けた皮肉なことに彼が目指した新しい医療技術や考え方は日本国内ではまだ受け入れられていなかった

そして宇田川は医師としてだけでなく日本蘭学界でも重要な存在となったその道程には多くの困難もあっただろうしかし彼にはそれを乗り越えるための強靭さと情熱があったおそらくその背景には自身が体験した苦しい時期や病気との闘いがあったかもしれない実際歴史家たちは彼の研究成果には個人的な痛みや失望感も色濃く影響していると言われている

年という年は特別だったこの年日本国内では様な動乱と変革が進行しており西洋との接触も次第に増えていたそれにもかかわらず多くの場合西洋から導入された知識や技術への警戒感も根強かったしかし玄随は異なる文化から学ぶことこそ自分自身を豊かにする唯一無二の方法だと信じて疑わなかったそのため多くの場合自身と対立しながらも新たな見地から日本医療への貢献を続けたのである

最終的にはこの堅固でありながら柔軟性ある姿勢こそが宇田川玄随という人物を際立たせる要因となったあるファンによれば彼こそ日本蘭学界最大級の革命児と称される存在だったしかしそれでも尚多大なる犠牲と引き換えになってしまう瞬間も多かったことでしょう

またこの人物について考える際にはその遺産についても触れておかなければならないそして皮肉にもそれぞれ異なる視点から語り合われるその内容は今なお色褪せない価値があります一方では新しい医学知識への道筋を切り開いた偉人として讃えられる一方で一体どれほど孤独だったろうとも想像できるのである歴史的事実だけでは到底捉えきれない複雑さそれこそ未だ語り継ぎたい魅力と言えるでしょう

またこのような思索的時間とは裏腹に日本全土では数のお祭りや催し物も開催されており人の日常生活へ戻って行っていましたこの二重性こそ当時の日常だったとも言えます楽しく過ごす一日と重大事業という二つ関係する要素それでもなお人間存在そのものという視点からすればこの対比もまた美しいものですしかしこの状況下でも宇田川自身は冷静さ を保ち新しい道へ挑戦していったと言われています

そしてさらに驚愕すべき点として挙げたいなのは彼自身その道半ばで死去したことです長寿を謳歌できぬまま幕切れとなりましたその運命ゆえおそらく何とも言えぬ苦悩の日も背負わざる得ませんでしたそれでもなお後世まで残された教訓と思索こそ今後私達世代へどんな影響与えているでしょうこれほど深遠なる問いをご存知でしょうか

玄随亡き後年間経過した現在ですがその遺産はいまだ健在ですまた近年になってようやく再評価され始めました当時何故そんな選択肢しか無かったんだなど愚問にも思える議論まで繰り広げていますそれでも尚日本蘭学の礎として残された功績これは決して消えるものではありません