生年月日: 1835年(天保5年12月4日)

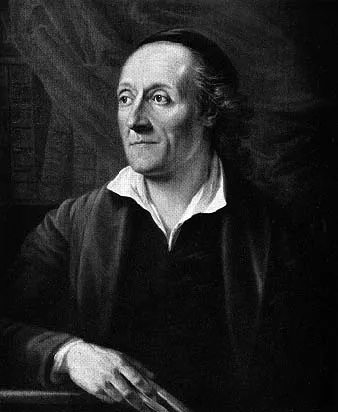

名前: 宇田川玄真

職業: 蘭学者

生年: 1770年

宇田川玄真 知識の架け橋

彼の生涯は知識を求める渇望と東西文化の交差点で展開される物語である年に江戸時代の日本に生まれた宇田川玄真は若い頃から蘭学オランダ学問に魅了されその奥深い世界へと足を踏み入れた

しかし当時の日本では西洋思想が禁じられていたため彼は密かに学び続けなければならなかったこの背景には幕府による厳しい鎖国政策があった彼がどれほど困難な状況下で教育を受けたかを考えるとその決意は並大抵ではなかったことがわかる

やがて玄真は蘭学を独自に研究し日本における西洋科学の普及に貢献することとなった年日本で初めて解剖学書解体新書の翻訳作業を行うなど西洋医学への道を切り拓いたその努力によって多くの医師たちが新しい知識と技術を手に入れる機会となった

皮肉なことに彼の成功にもかかわらずその功績はすぐには評価されなかった多くの人が依然として伝統的な医療法や考え方から離れられず新しい思想への抵抗感が根強かったからだしかしながら一部では彼の日の努力と情熱について語り継がれるようになっていった

運命的出会い

また宇田川には運命的とも言える出会いがあったそれは彼自身も影響を受けたオランダ商館員との関係であるこの交流によって西洋科学だけでなく文化や思想にも触れることとなりおそらくこの経験こそが後世への大きな影響となったのであろう

こうした交流は単なる情報交換だけではなく西洋文化そのものへの理解を深める契機となったそれでもなお多くの場合これら新しい知見は先代から伝わる古典的思考とは対立していたため一層困難だったと言える

医療界への貢献

宇田川玄真が残した最大級とも言える功績それは医学界へ向けた新風だった例えば解体新書のみならず新たに発表された著作群も次第に医学界へ浸透していくしかしそれにもかかわらずその内容について議論する声も多かった特定の宗教観や哲学との相性問題などさまざまな要因から否定的意見も多く存在したようだ

他者との連携

またこの過程で重要なのは同時代人との連携だ明治維新以降多くの医師や研究者達と協力し合うことで自身だけでは成し得ない道筋も生まれてきたその中でも特筆すべき人物として福沢諭吉などがおりこのネットワークのおかげで日本全体として西洋文化・科学技術へ進む基盤づくりにつながったのである

晩年と遺産

晩年になるにつれ宇田川玄真自身もそれまで築いてきた実績について懐疑心や不安感を抱いていたとも言われているそれにも関わらずその後継者達によって蘭学や医学は発展してゆき多様性豊かな現代日本社会へ引き継ぎされていった事実を見る限りおそらく彼自身その役割には誇りすら感じていたことであろう

結びつきを持つ現代 近代以降日本国内外問わず様な分野で活躍する人科学者からアーティストまでそれぞれ宇田川仰ぎ見るべき立場になっているただ単なる個人名義とは異なる形でもその名誉や精神性ただしそれぞれ異なる形態今なお息づいているところを見ることになる歴史家達はいまだ評価し続けているそして今日でも解体新書という名著こそ一冊手元に置いておかなければならない重要図書なのである