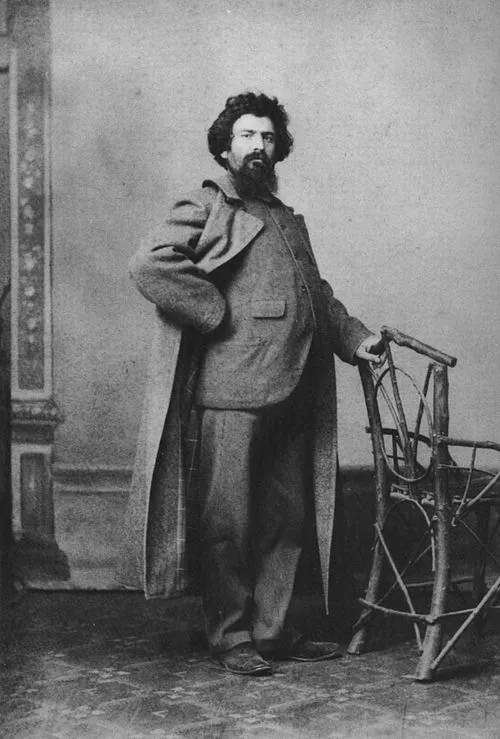

生年月日: 1859年(安政5年12月12日)

名前: 坪井九馬三

職業: 歴史学者

死亡年: 1936年

年安政年月日 坪井九馬三歴史学者年

坪井九馬三は年の冬の寒さが厳しい日長崎で誕生しました彼が生まれたこの場所は当時の日本において西洋文化と接触する重要な港町でしたしかしその後の人生は順風満帆とは言えませんでした彼が成長するにつれて幕末から明治へと移り変わる激動の時代を目撃しなければならなかったからです

若き日の坪井はその知識欲旺盛な性格から歴史への関心を抱くようになりました皮肉にも彼が受けた教育は西洋の学問に触れる機会を与えてくれましたそれにもかかわらず日本古来の歴史や文化について学ぶ意義を見出したことが彼自身の研究テーマへとつながっていったのでしょう

明治時代初期には多くの学生たちが新しい知識を求めてヨーロッパへ渡る中坪井もまたその流れに乗りました留学先であるドイツではその地に根付いた哲学や歴史観に影響され日本への帰国後自身も多くの著作を発表します日本史や古代日本文化について執筆した作品は多くの場合先人たちとの対話として読まれることになりますそしてそれらはいまだに現代でも引用されるほど重要視されています

しかしそのキャリアには困難も伴いました歴史研究者として認められる一方で政治的状況や思想的圧力によって一部では評価されないこともあったようですその中でも特筆すべきなのは大正デモクラシーという時代背景ですこの自由な雰囲気は一見して彼に好意的な影響を与えると思われましたしかしそれにもかかわらずこの期間には政治的抑圧も存在しておりそれが坪井自身の日常生活にも影響していたことでしょう

年高齢となった坪井九馬三は世を去りますその死によって日本だけでなく世界全体でその名声や業績が薄れてしまうことになるとはおそらく誰も想像できないことであったでしょうしかし今日に至るまで彼の遺産はいまだ色褪せることなく多くの研究者や愛好家によって再評価されています

実際近年では彼が提唱した歴史理解の概念について再考されており新しい視点から現代社会への適用可能性が模索されていますこのような事実から考えると時間というものがおそらく最も客観的かつ冷徹な批評家だと言えるでしょう坪井九馬三という人物は自身だけではなく多数の人にインスピレーションを与え続けています

そして現在九馬三と呼ばれるこの名前には単なる一個人以上の意味合いがありますそれこそが人へのメッセージ過去から未来へ続く橋渡し役として私たち一人ひとりが果たすべき責任なのだと言えるでしょう