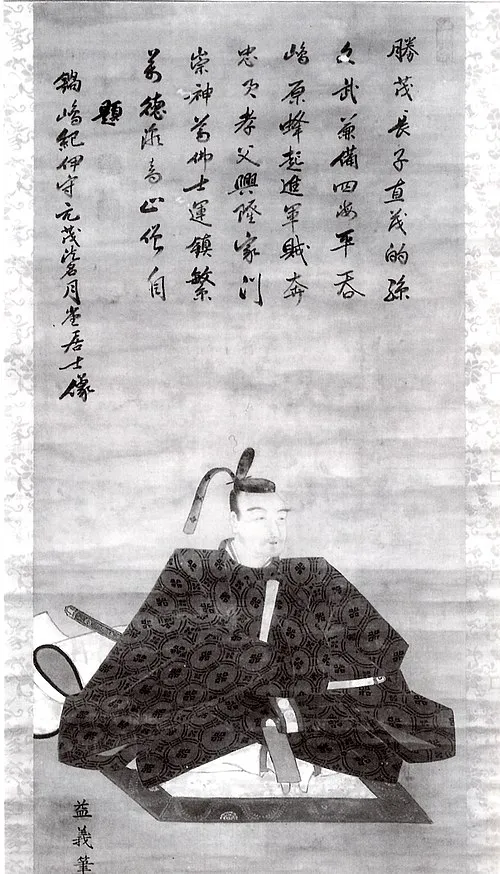

生年月日: 1705年(宝永2年10月9日)

氏名: 遠山友央

役職: 第7代苗木藩主

死亡年: 1772年

年宝永年月日 遠山友央第代苗木藩主 年

年の秋宝永年月日遠山友央は苗木藩に生まれた彼がこの世に誕生した瞬間家族や周囲の人はその子供が持つ運命を予感することもなくただ無垢な笑顔を見つめていたしかしその背後には藩主家の重圧と未来への期待が静かに潜んでいた彼は後に第代苗木藩主として歴史の舞台に立つことになる

友央が成長する中で彼は父から多くの知識と教養を受け継いだ特に武士としての精神や藩主としての責任感は家庭内で強く植え付けられたしかしそれにもかかわらず若い友央には思春期特有の反抗心も存在していた自由な発想と冒険心を持ちながらもその影響力は次第に自らが背負うべき重責へと変わっていった

年代半ば大きな転機が訪れる父親が病床につき友央は早くも藩主としての役割を果たすことになったそれまで夢見る若者だった彼だがこの瞬間から現実へ引き戻されるそして皮肉なことに新しいリーダーシップを担うことで自分自身を試す機会となったしかしこの時期日本全体では財政難や外敵からの脅威という厳しい状況もあったため一筋縄では行かなかった

政権を握ってから数年間友央はさまざまな政策を打ち出したその一つが農業振興策でありこの取り組みには地域住民との関係構築という重要な意図があったおそらく彼自身も心から農民たちとの絆づくりを望んでいたのであろうしかしそれにもかかわらず貴族たちとのバランス取りには苦労し続けその結果一部では反発すら招いてしまった

年代初頭になると更なる試練がおそってくる隣国との戦争勃発による動乱時代遠山友央はその真っ只中で軍事的決断もしなければならない立場となり自身だけではなく藩全体への影響力ある決断について深く考える日だったまた皮肉なのだが自身の日常生活とは裏腹に戦場で得た経験こそ生涯忘れ得ぬ宝物となるのである

それでも日本国内では社交界や文化活動も盛んだった当時流行していた茶道や俳句にも興味を持ち多忙ながら自分自身の趣味にも時間を割いていたようだまた有名な文人とも交流しながら文化的教養も高めていったこのように多面的な側面を見ることで彼という人物像はいっそう複雑化しその結果新しい価値観や視点へと至るきっかけとなったと思われる

年遠山友央はいよいよ生涯最後の日へ突入するこの頃になり健康状態は悪化し始めており多大なるプレッシャーとストレスによって精神的にも追い詰められている様子だったそれでもなお自身だけでなく苗木藩全体への愛情ゆえ自分以外への気配りや忠誠心など複雑ながら強固な信念を書き記して残したと言われているそのメッセージには亡き父への感謝とも言える温かな言葉も含まれていた

結局この年齢になって見出された遺産と呼べるものこそ生涯培ってきた教育・文化・政策など様な面で模範となる要素だったそして皮肉にもその死去から数十年後には少しずつ彼によって築かれた基盤のおかげさまで苗木藩自体もしっかりした経済基盤へと成長していく彼こそ本当の意味で次世代に道筋を示した人物と言えるだろう