生年月日: 1846年(弘化3年10月14日)

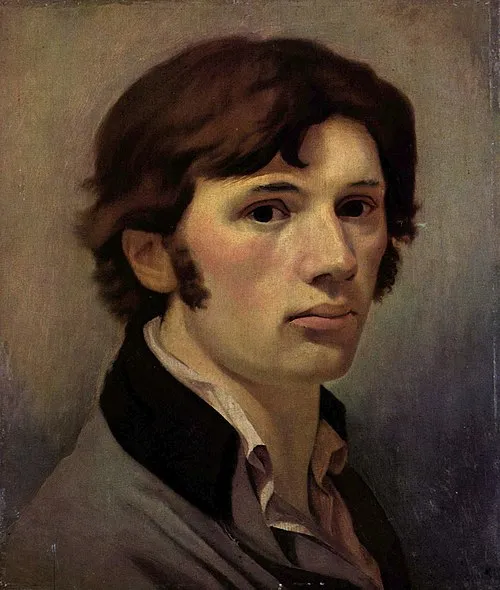

名前: 伴信友

職業: 国学者

生年: 1773年

伴信友の生涯と遺産

年冷たい秋風が吹く弘化年の月日伴信友は静かにその生涯を閉じた彼がこの世を去る直前日本は幕末の動乱に突入しつつあった時代背景を考えれば彼の死は単なる一人の学者の終焉ではなく日本文化と知識への影響がどれほど大きかったかを思い起こさせる

伴信友は年に誕生した京都で育った彼は幼少期から国学に親しむこととなるしかしその道程は平坦ではなかった彼の家系には多くの学者がいたもののそれにも関わらず家計は困窮しておりそのため教育を受ける機会も限られていたそれでも彼は持ち前の才能と情熱で知識を吸収し続けたその姿勢が後に国学界で名を馳せる要因となった

国学への道

若き日の伴信友には夢があったそれは日本古来の文献や文化を探求することであったしかしそれだけでは足りなかった皮肉なことに西洋文化や思想が急速に日本へ流入している時代だったため伝統的な国学もまた進化する必要があった

特筆すべきこととして彼は古典文学だけでなくその解釈にも力を注いだそれによって多くの人へ日本文化について新たな視点を提供したこのようにして彼の日は過ぎて行きある意味で孤独との闘いでもあったかもしれない

研究成果と影響

伴信友による研究成果はいくつか存在するその中でも特筆すべきものとして万葉集への注釈や解釈書が挙げられるまたあるファン曰くその分析力と鋭さには驚嘆せざるを得ないと語っているこのような独自性こそが他とは一線を画する要因となり多くの弟子たちにも影響を与えることとなる

それにもかかわらずこの時代背景から逃れることのできない悲劇も待ち受けていた日本国内では尊王攘夷運動など社会的混乱が広まりつつあり新旧交錯する思想潮流には常に緊張感が漂っていたそしてそれゆえ日本文化復興という夢もまた難しい局面へと向かいつつあった

晩年と死後

晩年になるにつれ伴信友自身もまたさまざまな苦悩や葛藤と向き合う羽目になってしまうしかしその一方で多くの日記や手紙を書き残しその中には当時感じていた不安や希望まで記されている未来への期待感それとも恐怖という問いかけすら見受けられるほどだった

(…) 年月日不運にも最期の日となってしまうこの日以降日本社会はさらなる変革期へ突入していくしかしおそらく彼自身の思い描いていた理想の姿とは異なる未来だっただろうそしてその先見性はいまだ現代にも通じていると言えるその教えや理念こそ今なお引き継ぎ続けられている長文になってしまいました

現代との接点

(…) 現在でも多くの大学や研究機関で国学研究がおこなわれ多様な解釈など議論されている状況だまた近年日本古典文学ブームと言われる中多様化した視点から再評価され続けてもいる皮肉なのだろうか歴史的偶然とも言えるこの出来事によって伝統が再び光り輝きを放つチャンスとも取れるわけだからただ忘れてはいけない人間自体も常に成長・変革できる存在なのだ