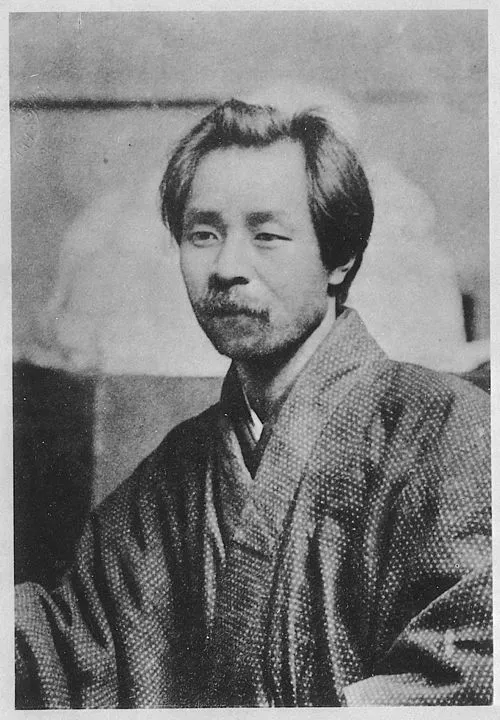

生年月日: 1884年

名前: 苫米地英俊

職業: 言語学者、政治家

死亡年: 1966年

年 苫米地英俊言語学者政治家 年

苫米地英俊その名は日本の歴史に鮮明な足跡を残している年彼は静岡県で生まれたしかし彼の人生は単なる誕生の瞬間から始まったわけではない若き日の彼は言語学と政治に興味を持ち日新たな知識を求めていたその情熱が後に大きな影響を与えることになる若い頃苫米地は東京大学で学びその中で多くの友人や師と出会った彼らとの交流が彼の思考に新しい風を吹き込むしかしそれにもかかわらず当時の日本社会には封建的な価値観が根強く残っており新しい考え方への抵抗も存在したこの葛藤こそが彼のキャリアを形作る一因となった年代初頭日本が急速に近代化する中で苫米地は言語学者として名声を得ていく特に日本語と外国語との関係について独自の見解を持ち多くの著書を書いたそれにもかかわらずその活動は必ずしも評価されるものではなく一部から批判も受けたというこの逆境が彼自身の信念をより強固にし自身の研究テーマへの情熱につながっていった年日本は敗戦という大きな転機を迎えたその直後人は新しい時代への期待と不安によって揺れ動いていたこの状況下で苫米地英俊は政治家として活動することになる国民と国家という二つの言葉には重みがあるこのふたつについて真剣に考えるようになったおそらくそれこそが戦争によって失われたものへの切実な思いだった皮肉なことだがこの時期日本国内では民主主義や自由主義といった新しい思想が芽吹いていたしかしながらそれと同時に旧来型的な権威主義も根強く残っておりそのバランスを取ることこそ難題だったそしてその中で苫米地英俊は自身の日常生活や学問的バックグラウンドから得た知識を基盤として新しい政策提案や教育システム改革などへ挑戦したその過程には多くの支持者だけでなく反対者も存在したこの矛盾こそ人間社会特有なのだろう年代になると日本社会全体が高度経済成長期へ向けて突き進んでいった学校教育や文化政策など様な分野で変革が求められる中苫米地英俊もその中心人物となる人材育成このフレーズには多大なる期待と責任感が含まれていたそして育成のためには何より教育環境やカリキュラム改革が必要不可欠だと彼は確信していたようだしかしこの一連の改革案もまた賛否両論あったその当時多く人がお金儲け至上主義へ傾倒しつつあった背景も影響しているかもしれない一方では高等教育が求められ一方では実用性が重視されるこの矛盾したニーズへの対応策としてどんな方法論でも良かったわけではなくそのため悩み苦しむ姿勢さえ見受けられたという話だ年不運にも苫米地英俊はいずれ訪れる死によってその生涯に幕を閉じるしかしそれまで積み上げてきた業績や思想体系はいまだ色褪せず生徒達のみならず後世まで影響力あるものとして脈と受け継がれている今日でも言語はコミュニケーションのみならず文化形成にも重要不可欠ですまた政治の世界でも新しいアイデアや価値観について議論され続けていますそれゆえ苫米地氏との接点なしには理解できない側面すら存在すると言えるでしょう現代になればなるほどその先見性や洞察力について再評価されているそれこそ年代以降続いている国際情勢・国内事情・文化摩擦等複雑化する課題群とも絡め合う形となり歴史的背景から来る問題意識とは別物ですが今改めて振り返れば彼が何故これほど注目され続けているかという問い掛けには答えがありますつまりそれぞれ異なる舞台背景つまり時代背景をご覧いただけば感じ取れることだと思います最後になりますが自身個人だけでは無理だったとは思います周囲との関係構築・信頼関係形成・自己磨きを怠らない姿勢等すべて繋げ合わせても初めて現れる形態ですそれゆえこの文章内でも直接触れてはいませんでしたねただ一つだけ確かな事実がありますそれ即ち本当に優れた思想家賢者という立場から眺め返す視線とは往相反しますどういう事なのか誰しも理解できない部分ですのでご留意ください