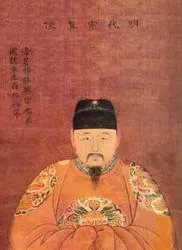

名前: 徳川秀忠

生年月日: 1579年

没年月日: 1632年(寛永9年1月24日)

地位: 江戸幕府第2代将軍

年寛永年月日 徳川秀忠江戸幕府第代将軍 年

江戸時代年の月日雪が静かに舞う日徳川秀忠はまさにその運命を迎えていた彼は江戸幕府の第二代将軍として名を馳せることになるがその道のりは決して平坦ではなかった

年彼がまだ幼き頃父である徳川家康は戦国の世を終わらせ平和な時代を築くために努力していたしかしながらそれには多くの犠牲と闘争が伴った秀忠自身もその波乱万丈な歴史の中で育ち自らもまた数の試練を乗り越えることになる

家康が亡くなると日本は新たな時代への一歩を踏み出すその瞬間秀忠は父から引き継いだ大きな責任に直面したしかしこの責任感から生まれる重圧によって彼の決断力は鍛えられたと言える最初の挑戦として彼は内紛や反乱に対処しなければならずその中には西国大名との緊張関係も含まれていた

しかしこのような困難にもかかわらず秀忠は冷静さを失わず自身の政策や改革を進めていった特筆すべきなのは寛永文化と呼ばれる文化的発展期でありそれにより日本国内では様な芸術や学問が栄えたこの現象にはおそらく彼自身が感じていた内なる葛藤から生まれたものだったとも考えられる

一方でその治世中には多くの課題も存在した特に重要なのはキリスト教徒との摩擦だ当初日本政府は外国勢力との交流を望んだもののそれでもなおキリスト教徒への弾圧が強化される結果となったその背景には中国との貿易ルート確保という思惑もあったかもしれない

皮肉にもこのような状況下で日本国内では商業活動が活発になり多くの場合それによって地方経済も潤うこととなるそれでもなお新しい文化や宗教への恐怖心から来る対立こそ日本社会全体に深刻な影響を及ぼす原因となったこの矛盾した現実こそ多様性という宝物を持つ日本文化そのものと言えるかもしれない

年頃まで来ると更なる困難が待ち受けていたしかしながらそれにも関わらず秀忠自身の日常生活やプライベートについて語る資料はいまだ少ないおそらく彼自身公私混同することなく国政へ専念し続けた結果とも言えるだろうそして歴史家たちはこう語っている彼の日常こそ国家運営と密接につながっている

そして年代半ばになると新しい世代へ引き継ぐ準備として子供達への教育や人材育成にも力を入れていったそれによって幕府体制自体への信頼感も次第に高まっていったと思われるこの転機こそ徳川家全体へ新しい風を吹き込むため不可欠だったと考えざる得ない

年月日その時期になぜか不穏な空気感漂う江戸城では不吉とも思える出来事徳川秀忠自身亡き後その後姿勢や考え方がどれだけ残されたかという議論すら起こり得たこのように見れば歴史とは常に変動する流動的存在なのだろうと思わせてしまう

信じて託すという言葉通りその後技術革新など多様性豊かな人材育成策によって幕府制度自体も変化し続けおよそ年以上もの長期間存続していく事態へ繋げてゆくだろうまた同時期不幸にも病気また別説によれば歳が元凶となり年間支配者として君臨した人間観察者・政治指導者もちろんその立場故様意見分かれるところでもある

それでも後世見る限りこの男・徳川秀忠未開拓領域開放確約させつつ日本社会支えて行こうと努力していた先駆者と言えそうだその足跡実際残され現在まで伝承され続けていますそれでも皮肉にも今日でも報われぬ過程向上心根付いている点否めませんね