生年: 1853年

没年: 1910年

地位: 第11代水戸藩主

名前: 徳川昭武

年 徳川昭武第代水戸藩主 年

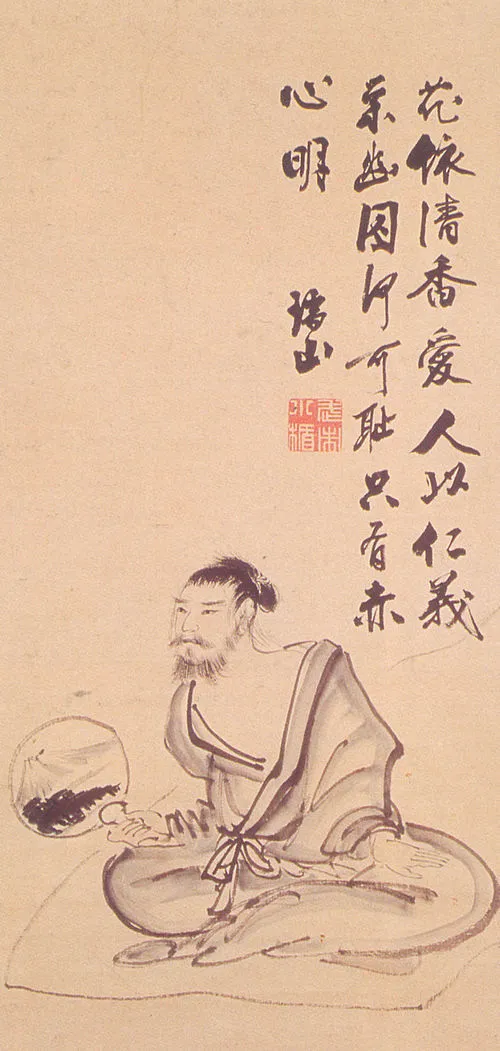

年のある春の日歴史の影に埋もれていた一人の武士が静かに息を引き取った徳川昭武第代水戸藩主としてその名は江戸時代から明治維新へとつながる激動の時代を生き抜いた彼であった年に生まれた彼は名門徳川家の末裔として期待されて育ちその運命は常に公と私伝統と変革の間で揺れ動いていた

幼少期から彼は多くの期待を背負っていたがそれにもかかわらず自らの信念を持ち続けた特に幕末外圧による急激な変化が日本全体を覆いつくす中昭武は自ら藩主としてその舵取りを任されることとなるしかしその役割には大きな責任が伴い多くの困難な決断を下さねばならなかった

不安定な情勢と藩内外から押し寄せる圧力それでも彼は一貫して和を重んじる姿勢を崩さなかったある歴史家が語ったように彼は平和的解決こそが最善だと信じて疑わなかったしかしこの考え方は逆境との闘いで孤立することも意味した周囲では武力による抵抗論が渦巻いており彼自身もその板挟みとなって苦悩する日だった

幕末という嵐が日本全土を襲う中昭武は水戸藩内で強いリーダーシップを発揮しようとしていたその一環として教育改革にも取り組むしかしそれにもかかわらず新しい思想や政治制度への理解不足から一部の藩士たちとの対立も生じてしまう議論の余地はあるがこの対立こそが彼の将来に暗い影を落とす要因となったと言える

そして明治維新その波乱万丈な転換期には水戸藩も大きく変わろうとしていた旧態依然とした支配体制から脱却し新しい国家づくりへ向けた様な動きそれでも昭武自身従来通り伝統を守ろうとの思いも抱いておりこの矛盾した感情は果たしてどこへ向かって行くものなのだろう

時折不安げに思索する姿勢には多くの人が共感したしかしそれにもかかわらず現実とのギャップはいよいよ広まりつつあったおそらくこの違和感こそが明治政府との関係悪化につながっているようにも見受けられる

やがて水戸藩自体も解体され多くの地位や権力者たちと共に昭武もその運命を書き換えざるを得なくなる皮肉なことに長年抱えてきた理想とは裏腹に終焉への道筋だけしか見えない状況になってしまったのであった

晩年になるまで自身及び水戸藩について思案し続けながら過ごす日この背景には孤独と希望が交錯しているようだった他者とは異なる視点で世間を見ることのできる賢者的存在とも言える一方自身への疑念や挫折感にも苛まれていた可能性も否定できないだろう

年月日その日の日記には何を書こうと思っていただろう 息子達へのメッセージそれとも自分自身への問いかけだっただろうか残された記録によれば死後どう扱われたいという願望より未来への架け橋になりたいという欲求へ傾倒していた部分もうかがえるこの思慕深さゆえ多様性豊かな日本文化形成へ少なくとも僅かな貢献できたならと願いつつ旅立ったことでしょう

そして年代初頭日本社会はますます近代化へ突入してゆく今更言及する必要などないと指摘する声も多ある中でも本当にあっさり受け入れながら進んで行くだなんて未練なんでしょうねただ一人静寂なる最期迎えただけじゃ満足できぬ複雑性また多面性そう考えるだけで心痛むところがありますでも奇妙なのですが現在では特別視されない人物ながらその遺産というものはいまだ色濃く残存しています

今日でも水戸市内では徳川家について語り継ぐ場面がありますそして今や地方行政管理側など多方面から地域振興・観光など意識高まっていますこの流れとも無縁ではないでしょう