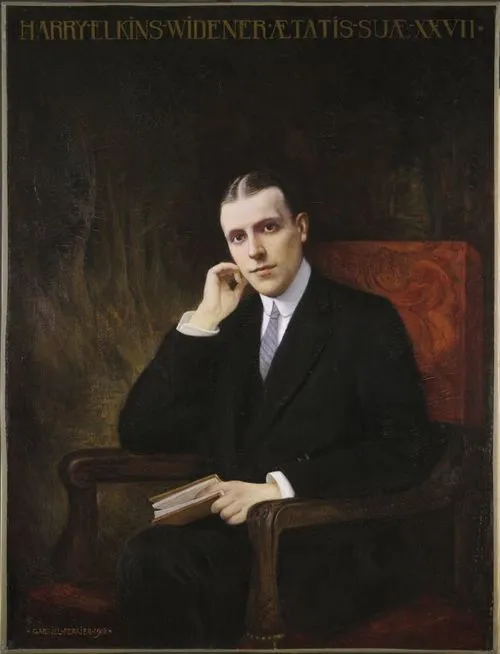

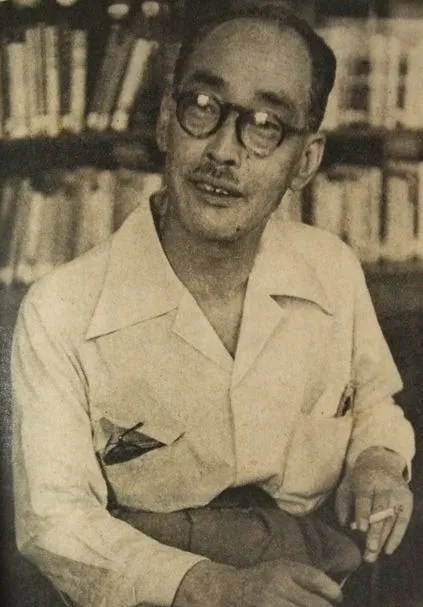

名前: 土岐善麿

生年: 1885年

活動期間: 1980年まで

職業: 歌人、国語学者

年 土岐善麿歌人国語学者 年

土岐善麿が歌人として名を馳せる前彼は日本の言語や文化の深い海に身を投じることになるこの人物は年に生まれたがその人生は多くの波乱に満ちていた若き日彼は文学への情熱を抱きつつも社会からの期待や制約との狭間で揺れ動くことになるしかしそれにもかかわらず彼は詩の世界へと進む決意を固める大学で国語学を学びその知識と情熱は次第に彼自身の作品にも色濃く反映されていった最初の頃彼は歌人として地道な活動を続けていたがその成果が広く認知されるまでには時間がかかったその過程で多くの挫折と挑戦があったことでしょうある時期土岐善麿は自らの作品によって新しい風潮を作り出し始めたそれでも彼自身も自らのスタイルや表現方法について葛藤し続けたおそらくこの迷いこそが彼をより深い詩的な探求へ導いた要因だったと言えるだろう時には失敗や苦悩から新たなインスピレーションが生まれることもありそれこそが作家という職業特有の皮肉とも言えそうだ年代になると土岐善麿は名実ともに著名な歌人として評価され始めたしかしその道程には常に影との闘いもあった戦争という厳しい現実や政治的状況によって多くの文人たちが抑圧されていた時代土岐もまたその影響から逃れられない状況だったそれでも皮肉なことに逆境こそが彼自身を強化させる要因となったようだそしてこの経験こそ後多様なテーマや視点から成り立つ作品群へと繋がっていった一方で国語学者としても活動する中で日本語そのものへの考察にも力を入れていた時折美しい日本語とは何かという問いかけに直面したことでしょうそしてその答えを求める旅路ではおそらく数の古典文学や民謡と向き合う瞬間もあったと思われるそのため彼の詩には単なる感情表現だけでなく日本文化への愛着と理解も込められている戦後日本社会全体が復興へ向かう中で土岐善麿もまた新しい時代へ適応していかなければならなかったしかし皮肉にも新しい価値観との対峙によって自身の日を書き留めながら新旧交錯する想念・感情・記憶を書き出す作業はいっそう深まって行ったようだそしてそれこそがおそらく多様性豊かな表現スタイルにつながり日本文学界への貢献となったのである年この年齢になってなお土岐善麿は創作活動から離れることなく自身の日常生活すべてから刺激を受け取り続けていたその姿勢から見えてくるものそれはいわば永遠なる探求であり一生涯続いて行くだろう私はまだ書きたいと訴えるような心持ちさえ感じさせたお亡くなりになった後人はその遺した言葉だけではなく生涯通じて残された豊かな思索にも再度光を当て始めた偉大なる歌人として称賛されたものとは裏腹に多彩さゆえに一概には括れない複雑性それゆえ記憶し続けたいと思わせる存在なのだろうこの人物のお陰で今でも多様性溢れる日本文化への理解について考える機会はいくらでも訪れているまた今日でも美しい日本語を求めたり大切に思う気持ちそれこそ全国各地で根付いている風景となり得るでしょう