生年月日: 1847年(弘化4年8月22日)

死年月日: 1924年

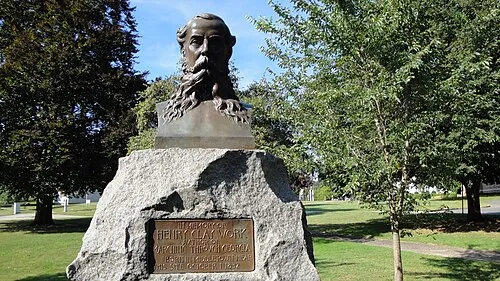

地位: 第7代宇都宮藩主

爵位: 子爵

年弘化年月日 戸田忠友第代宇都宮藩主子爵 年

年の秋宇都宮の地に生まれた戸田忠友彼はその時代数の歴史的な変革が進行する日本で藩主としての運命を背負っていた父親が宇都宮藩主として地域を治めていたため忠友もまた王族に生まれたという運命から逃れることはできなかったしかし彼が直面した現実は単なる王族としての特権ではなくその重い責任と複雑な政治状況であった忠友は年に家督を相続し第代宇都宮藩主となった若き日の彼には多くの期待が寄せられていたしかしそれにもかかわらず幕末という激動の時代に突入してしまったその時期日本全土では攘夷や倒幕を叫ぶ声が高まりつつありそれは宇都宮藩にも影響を及ぼした忠友はその中でいかに自らの領地と人民を守るべきかそれが彼の日の葛藤となっていった明治維新が訪れた年日本は新たな時代へと突入することになるそしてこの変革期にはさまざまな選択肢と共に多くの困難も待ち受けていたしかし皮肉なことに新しい政府による政策変更や中央集権化への流れは多くの地方領主たちに厳しい試練を与えたのである例えば新政府への支持表明や旧来の習慣から脱却する必要性これらすべてが忠友には苦痛とも言える道であったある歴史家によれば戸田氏一族は非常に保守的だったと言われているそれゆえ新しい時代への適応には時間がかかったしかしその一方で忠友自身も学び舎で学問を重ね西洋文化との接触も図っていた可能性が高いこのような背景から推測するとおそらく彼自身自身だけではなく藩民全体について未来へ向けたビジョンを持とうとしていたのであろう年になると戸田忠友は子爵へと叙爵されるこの称号獲得によって一層多くの権力や義務感から解放されたと言えるしかしそれにもかかわらず政治的状況や経済的困難さには悩まされ続けることになるそれでもなお自身が築いてきた領地への誇りと愛情これこそ彼の日を支える原動力となっていたまた皮肉にもこのような変革期には他国との関係改善も求められるようになり日本全体でも西洋諸国との交易拡大や外交関係強化など急速に進展した同様にして戸田氏も自身所縁ある大名同士との連携・協力関係を模索していったおそらくそうすることで有利な条件下で交渉できる立場づくりにも取り組んだのでしょうこの結果日本国内だけではなく海外とも関わり合う中で成長していく姿勢これこそ当時必要不可欠だったと言える年代初頭まで進むにつれ一度失われた武士階級として誇り高かった自尊心も徐になくなる兆しを見ることになったまた従来通り封建制度維持とは裏腹に新しい民主的要素が芽生え始めそれぞれ異なる意見・価値観間でも戦いや対話せざる得ない局面も増えてきましたそれでもなおこの混乱した社会情勢こそ忠友自身には刺激だったとも考え得ます何より安定したリーダーシップのお手本となるべき存在でもありましたししかしながらこの長い旅路はいまだ終わってはいない年生涯最後の日へ近づいてゆく中で平和を願う想いや次世代への思惑など思索され続けただろうそしてこの人物像こそ現在私達日本人すべてのお手本となるものだと思いますよね最終的に見るとその死後年以上経過した今日でも尚その影響力について語り継ぐ伝説がありますまた当時同様困難された私達現代人共通点という面白さ今なお歴史的人物として記憶され続けていますその象徴となる彼自身のみならず更なる世代へ広げ行こうとしています