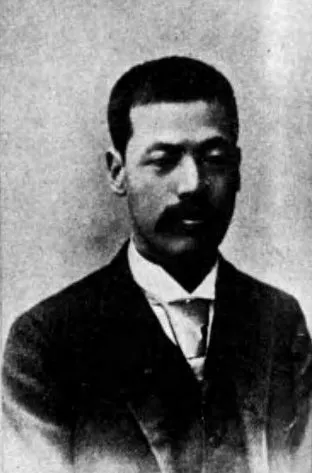

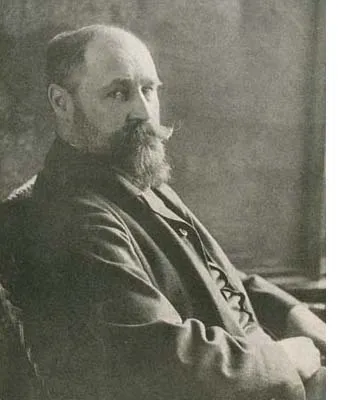

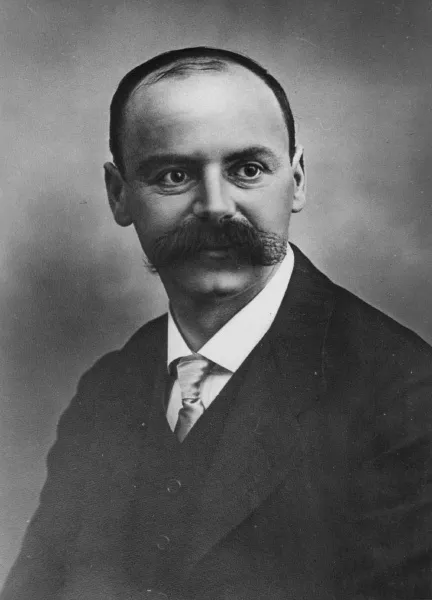

生年月日: 1884年

没年月日: 1947年

職業: 作曲家

国籍: スウェーデン

作風: クラシック音楽

テューレ・ラングストレム音楽の魔法を紡いだ作曲家

年スウェーデンの小さな町に生まれたテューレ・ラングストレムは幼少期から音楽に魅了される日を送っていた彼が歳の時母親が彼にピアノをプレゼントしたことがその後の人生を決定づける転機となった初めて鍵盤に触れた瞬間彼は音楽の世界への扉を開けたのであるしかしこの新たな愛情には苦難も伴った

青年期には音楽学校で学ぶことになりその才能は早くから認められていたしかしながら彼が心に描いていた理想とは裏腹にクラシック音楽界では既存のルールや型にはまったスタイルが支配しており自身の創造性を発揮することは容易ではなかったそれにもかかわらずラングストレムはその反抗的精神と独自性で次第に名声を築いていく

年代初頭多くの若手作曲家がフランスやドイツへ旅立ち新しい風潮を求めていた時期でもあったその流れに乗り彼もまたパリへ向かったこの都市で出会った同時代の芸術家や思想家たちはおそらく彼の音楽観にも大きな影響を与えただろう特に印象派音楽との邂逅は新しい調和や色彩感覚を取り入れるきっかけとなったしかしその洗練された美しさとは裏腹に自身が抱える孤独感と葛藤も強まり始めていた

数年後帰国したラングストレムは故郷スウェーデンで活動し始めるそうして年代になると交響曲第番を発表し一躍脚光を浴びることになるこの作品は従来型とは異なるリズミカルな構成と新しいメロディラインによって聴衆から絶賛されたそれにもかかわらずこの成功には皮肉な側面もあったというのも多くの場合人は過去との対比で評価するため新しい試みよりも古典的美学への執着が根強かったからだ

年代になると日本では戦争前夜として多くの日常生活が困難になっていた一方で西洋では新しい音楽スタイルへの探求心が高まっていたそして年代初頭ラングストレム自身も作品制作だけではなく多様なジャンルへの挑戦へと舵を切るこの期間中弦楽四重奏曲やピアノ協奏曲など生涯作品として名高いものをごまんと生み出したしかしそれでも一部批評家から受けた否定的な評価には悩むこともしばしばだったようだ

晩年人間味あふれる作曲活動

年という運命の日自身どころか日本全土すら震撼させる出来事となるこの年齢まで達した時点でもっと自由度高い発想こそ求め続けていたと思われるしかし運命はいよいよ悲劇的になりつつあった以降数年間その創造力は衰えるどころかますます豊穣になり大規模オーケストレーションによる壮大且つ繊細な作品群はいずれ現代クラシックの代表格とも見做され得た存在感すら放っている

年月日不幸にもこの世で最愛だった妻マリアとの別れという深刻な痛手その後しばしば孤独感こそ増幅されつつ制作してきただろうおそらくトリビュートとも言える形態で残された最後の交響曲などさえ未完成気味だったとも言われいるその意味合いや意義について考えれば考えるほど複雑化してしまうその中でも短歌風アプローチ例タイトルセカンドバースデイなど新機軸への挑戦心すべてひっくるめ成長物語と言わざる得ない

今日まで続いている遺産

テューレ・ラングストレム亡き今年以上経過その影響力や価値観などどう位置付け直せばいいんだろう例えば近代音楽研究者達によれば古典派と共鳴するところ多ある一方不協和音制約ない先駆者として称賛する意見多分極端過ぎも根強いようです人との距離縮まんない状態なので正直理解できぬ部分すべて解消されない限り何事言及できぬもの思います