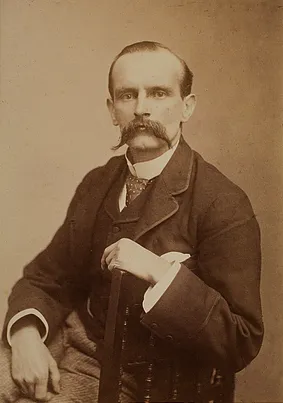

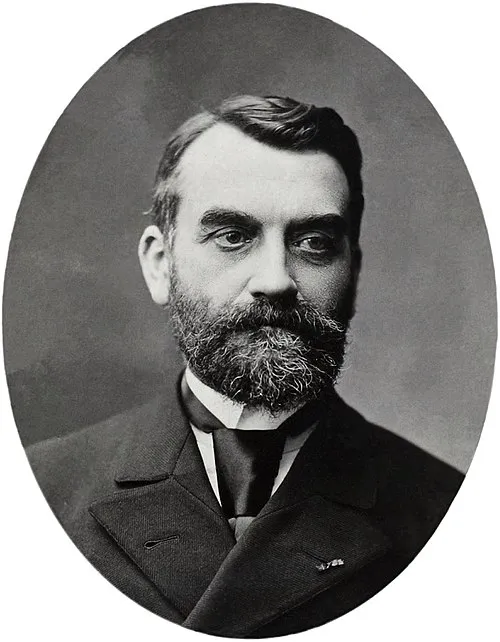

名前: 田山花袋

職業: 小説家

生年月日: 1872年12月13日

死年月日: 1930年

時代: 明治時代

田山花袋明治から昭和への文学の架け橋

年明治年月日ひっそりとした田舎町で生を受けた田山花袋はまさに運命的な出発を果たした彼の人生は日本が急速に近代化していく時代の流れの中で展開される周囲の環境や人との関わりが彼の文学的感性を育てやがて彼は日本文学界において重要な位置を占めることになるしかしその道程には数多くの試練が待ち受けていた

幼少期から文才を示した花袋だがそれでもその才能が認められるには時間がかかった青春時代彼は新聞記者として働きながら多くの記事を書いたこの経験はおそらく後の小説家としての基盤を築いたと言えるだろうそれにもかかわらず自身の日常生活や身近な人との関係から見出す豊かな素材こそが彼独自の文学スタイルへと導いていった

最初に発表された短編小説破滅は多くの批評家たちに衝撃を与えた皮肉なことにこの作品によって彼は名声を得る一方で社会的な非難も浴びることになったそれでもなお作家として更なる挑戦への意欲を失わず自身の創作活動へと邁進していったまたこの時期には自伝的小説も書き始め多くの場合それは失恋や孤独感といったテーマに触れていたこれらは決して楽しい内容ではないがそれゆえに深みとリアリティーを持って読者へ響いている

しかし年には大正デモクラシーという新しい潮流が登場し小説にも新たな風潮が吹き込まれるこの変化によって花袋も影響を受けるようになり一層洗練された筆致で社会問題や人間関係について掘り下げるようになるその頃にはすでに数冊以上の著書を出版し多くファン層も形成していたその中でも特筆すべきなのは浮雲という作品だこの物語では一人称視点によって登場人物の日常生活や内面描写へ深く切り込んでいるその結果一部では心理小説と称され大正期文学界でも重要視されている

晩年とその影響

年代初頭になると日本全体は大正デモクラシーから昭和初期へと移行する過渡期となったこの変革期にも花袋は執筆活動を続けその作品はいまだ現代にも通じるメッセージ性あふれるものとなっているしかしそれとは裏腹に健康状態が次第に悪化し始め文壇への復帰という希望も徐についえていったそれでもなお新しい作品を書こうという意欲だけは失われず本質的な探求心こそが作家生命とも言えるだろう

年月日ついにこの世から姿を消したしかしその死後も田山花袋という名前はいまだ日本文学界で息づいている歴史家たちはこう語っている彼なくして日本近代小説への理解は難しかった実際浮雲など代表作はいまだ学校教育課程でも取り上げられておりその思想や視点について議論され続けているまたその特徴的な文体簡潔ながら力強さや豊かな表現力のおかげで多くの現代作家にも影響与えており新たなるクリエイターたちへインスピレーション源とも言える存在なのだ

結論今日まで生き続ける遺産

皮肉なことに生涯多忙だったため充分な休息時間とは無縁だったと思われる花袋だがその文章にはどこか静寂さがありますそして今なお多様化する現代社会との繋まりも感じ取れます孤独や疎外といったテーマそれぞれ異なる価値観との葛藤これらはいま私達の日常生活とも共鳴する部分がありますねひょっとすると小説を書いていた当時よりむしろ今日こそ愛され続ける理由なのかもしれません