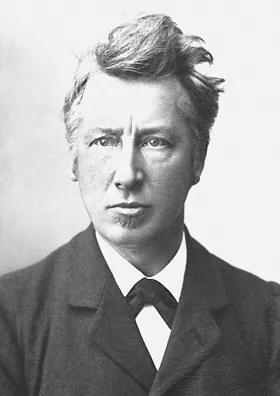

生年: 1890年

死年: 1974年

職業: 法学者

役職: 文部大臣

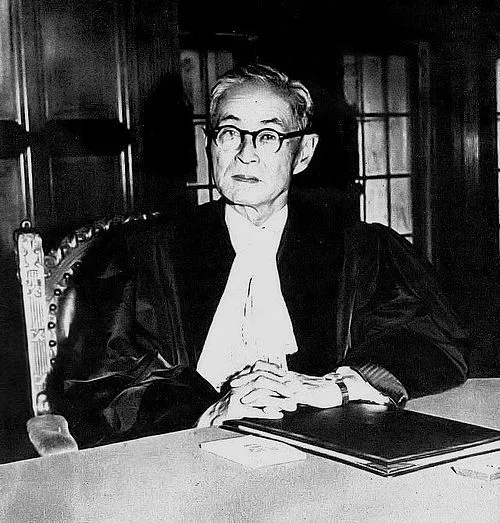

役職: 最高裁判所長官

役職: 国際司法裁判所判事

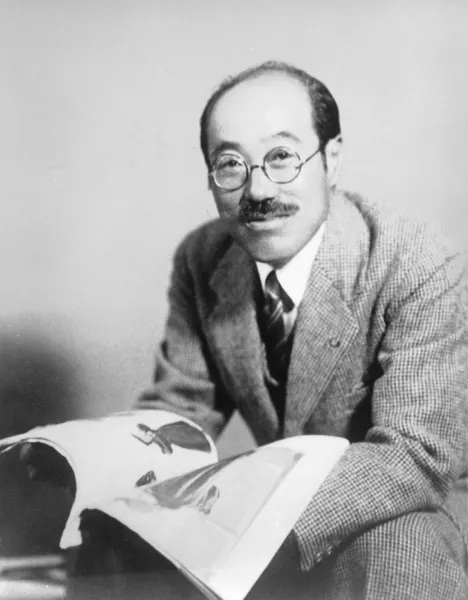

年 田中耕太郎法学者文部大臣最高裁判所長官国際司法裁判所判事 年

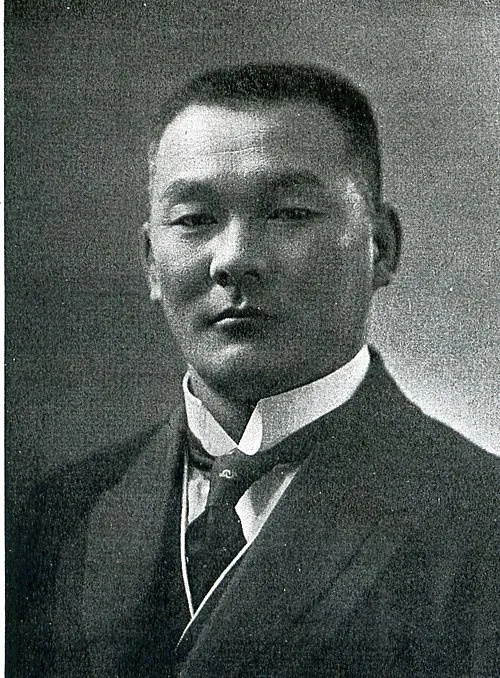

田中耕太郎彼の名は日本の法学界においてまさに伝説的な響きを持つ年彼は小さな町で生を受けたその時代日本は明治維新を経て急速に近代化を進めていたしかし当時の日本社会にはまだ未開の部分が多く残っており若き田中もまたこの大きな変革の波の中で育っていった

青年期田中は法学への情熱を抱き東京帝国大学でその道を究めることになる彼が入学した頃日本では法制度が整備され始めたものの多くの問題点が残されていたそれにもかかわらずいやそれゆえにこそ田中は法律に対する興味と関心を一層深めていったこの瞬間こそが彼のキャリアへの第一歩だったと言えるだろう

卒業後田中は司法試験に合格し若干歳で弁護士として活動を開始するこの成功には周囲からも驚きと期待が寄せられたしかし皮肉なことに新進気鋭の弁護士として活躍する一方で彼自身は社会的不平等や法律制度への不満を抱えていたかもしれない

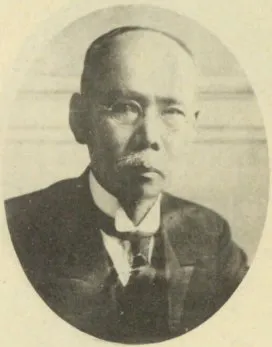

その後数年内に日本政府から声がかかり公務員として働く道へと進む年代には文部大臣として教育政策にも関与しその影響力はますます拡大していったしかしその裏側には常に圧力や抵抗も存在した特定の政策決定によって多くの教員や学生との対立が生じることもしばしばあったと言われているそれにもかかわらず彼は自身信じる道を貫いた

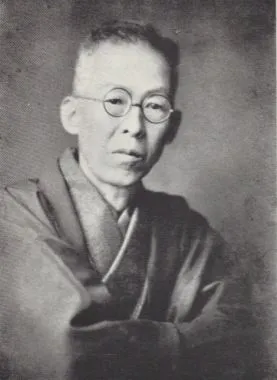

戦後日本国憲法施行後もその動向から目が離せなかった年には最高裁判所長官に任命されその地位から数の重要な判例や解釈に携わるようになる正義と公平という理念について自問自答し続けながら彼は日本司法界への貢献度を一層高めていった

年までその職務についていたもののしかしこの長期間任務についたことで多くの場合意見不一致や葛藤も引き起こされたそれでもなお人から尊敬され続けた理由とは何だったのであろうか議論を呼ぶ事案でも一貫して誠実さと公正さを追求した姿勢なのだろう

そして国際舞台へと目線が向けられる頃となる年代初頭には国際司法裁判所判事として活動する機会も得たそしてここでも再び法は単なる条文ではなく生きた人間ドラマだという信念から離れなかったその背後にはおそらく人権問題への深い関心もあっただろうこれこそまさしく一人ひとりの日常生活につながる大切なテーマだった

年それまで積み重ねてきた経験と思索の日はいよいよ頂点へ達しようとしていたしかし皮肉にもこの年こそまた別れの日となるその死去によって日本社会のみならず国際的にも多くの悲嘆が広まり多様性ある意見交換や争点について再考せざる得ない状況になったようだ

時代背景を見ると自身最後の日まで果敢な挑戦者であり続けたこの人物果たして現代社会にも通じる教訓はいかほどあるのであろうか歴史家たちはこう語っている田中耕太郎ほど人権・法律・倫理について真剣に考え抜いて行動した人物はいないとそして今なおその遺産と理念は私たちの日常生活にも影響し続けていると言える

現代とのつながり

や が発展した今日おそらく正義の概念自体すら変化しているしかしながらその基本的精神どんな形態でも人権尊重や公正性追求という姿勢これは今なお強烈なのではないだろうかそれぞれ異なる視点で語られる議論だけれどそれゆえ我自身もまた真剣になぜこのような価値観が必要なのか考えるべき時期なのではないだろうか