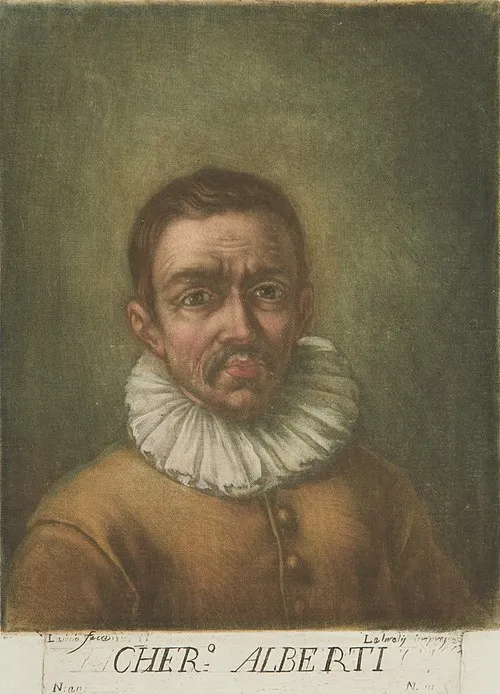

生年月日: 1714年(正徳4年9月10日)

職業: 浄瑠璃太夫

本名: 竹本義太夫

生年: 1651年

年正徳年月日 竹本義太夫浄瑠璃太夫 年

竹本義太夫は年の秋正徳年月日に静かな村で生まれた彼の誕生は当時の日本において劇的な変化をもたらす運命の始まりだった幼少期から音楽に親しみその感受性は彼を浄瑠璃という特異な芸術へと導くことになるしかし彼が成長するにつれて日本社会は多くの変動を迎えようとしていた

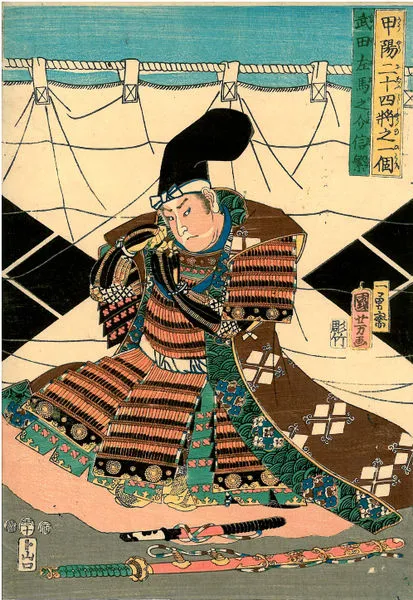

義太夫が初めて舞台に立った頃日本はまだ武士階級による封建制度が強固であり民衆文化もまたその影響下にあった演じる側と観客との間には明確な壁が存在していたがそれにもかかわらず義太夫はその壁を越えようとした彼の名声が上昇する中で多くの人が浄瑠璃という形式に魅了されていった

しかしそれだけではない竹本義太夫自身もまた複雑な内面を抱えていたと言われているおそらく彼の音楽には自身の感情や体験特に失われた愛や孤独感が色濃く反映されているそのため多くの場合聴衆との深いつながりを感じさせるものとなっていた

年代になると義太夫はさらに革新的な試みを行うようになったそれまでとは異なる物語構成や表現方法を取り入れることで新たな風潮を生み出そうとしたのである皮肉なことにこの挑戦的な姿勢は時折批判にもさらされたそれでも彼は決してあきらめることなく自身のスタイルを確立していった

もちろんその道中には数多くの困難も待ち受けていた一部から伝統への冒涜と呼ばれる意見も出され同時代人との対立も見られたしかしそれにもかかわらず人は義太夫による新しい試みへ興味を持ち続けその結果として浄瑠璃自体が進化していったのであるこのように考えると議論の余地はあるものの彼こそが浄瑠璃というジャンルに新しい息吹を吹き込んだ人物であることには間違いないだろう

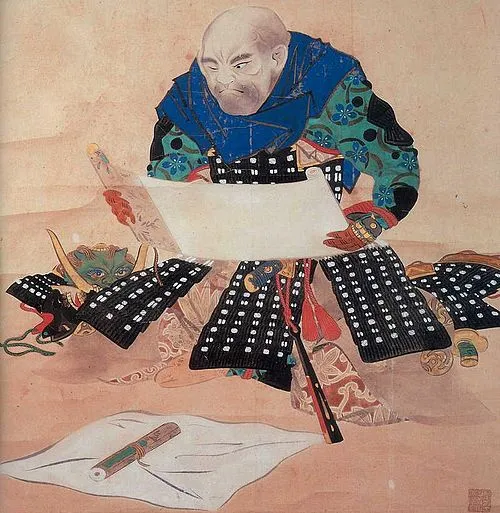

年代初頭になると日本各地で竹本流と言われるスタイルも広まっていきこの動きによって義太夫自身だけでなく多くの後進たちにも影響与える形となったその結果新世代によって洗練された作品群が誕生し多様性豊かな表現形式として発展したのであるそしてそれこそ今日でも私たちはこの芸術形式を見ることできるわけだこの流れを作り上げた背景には一人ひとりアーティストとして奮闘した人物達がおりその中でも竹本義太夫は特別な存在だった

一方でおそらく今思うべきなのは継承という概念だこの分野では多大なる功績を残しつつも自身より後輩へ道筋を示す役割にも徹底的だったまた歌詞や物語づくりについて若手アーティストへの指導にも尽力し教え子の成長こそ自分自身への喜びだったとも言われているそしてそれこそ一種のお父さん的存在だったとも想像できる

しかしそれから数十年後年ごろには健康状態が悪化し始めたこの時期になって初めて孤独に苛まれることになり自身の日常生活のみならず創作活動まで影響する事態となったそれでもなお不屈とも言える精神力で最後まで活動する姿勢こそひょっとすると他者へのインスピレーションとなっている部分ではないだろうか

そして年生涯最後の日にはかつて自分自身が育んできたスタイル以外でも様なジャンルへの関心を示すようになったこの頃には流行していた他流派との交流など新しい挑戦への意欲さえ垣間見えたり実際この姿勢こそ一種コミュニケーション能力なのかもしれないただし当時社会全体では一般大衆向けイベント以外でも観劇人気など高まりつつあり中堅アーティスト達とのコラボレーション企画など新風潮等創出する機会増えてゆく様子もうかがえたり

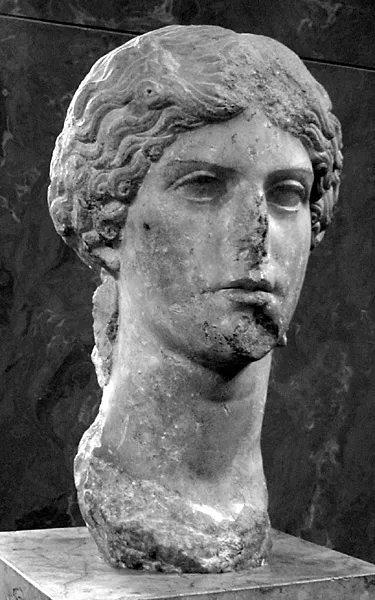

しかし年月日大往生しかしそれ以降もその名声はいまだ消えることなく続いている不思議なのはいまだ世界中多岐国籍問わず研究対象として取り上げられており一部ファン達から崇拝され続けてもいる点

によれば浄瑠璃という文化そのものさえ近代映画や舞台芸術等現代メディア作品にも色濃い影響及ぼしている他方現在どちらかと言えば不老不死神話など人類普遍テーマ扱いつつ興味深さ引き起こせば果たしてこれほどまで永遠性持ち続けながら歴史的人物達継承された文化形成寄与どう描写され得るべきなの