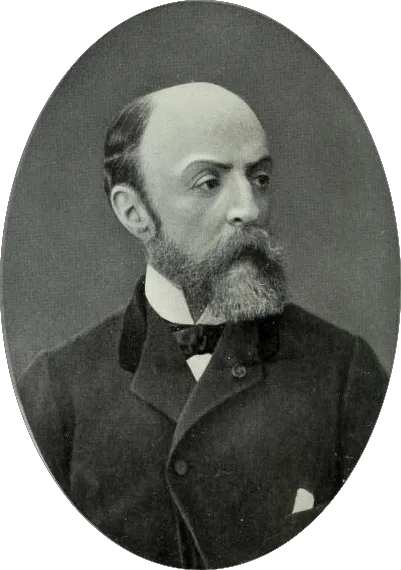

生年: 1829年(文政12年9月27日)

死年: 1865年

名前: 武市瑞山

時代: 幕末

職業: 志士

年文政年月日 武市瑞山幕末の志士 年

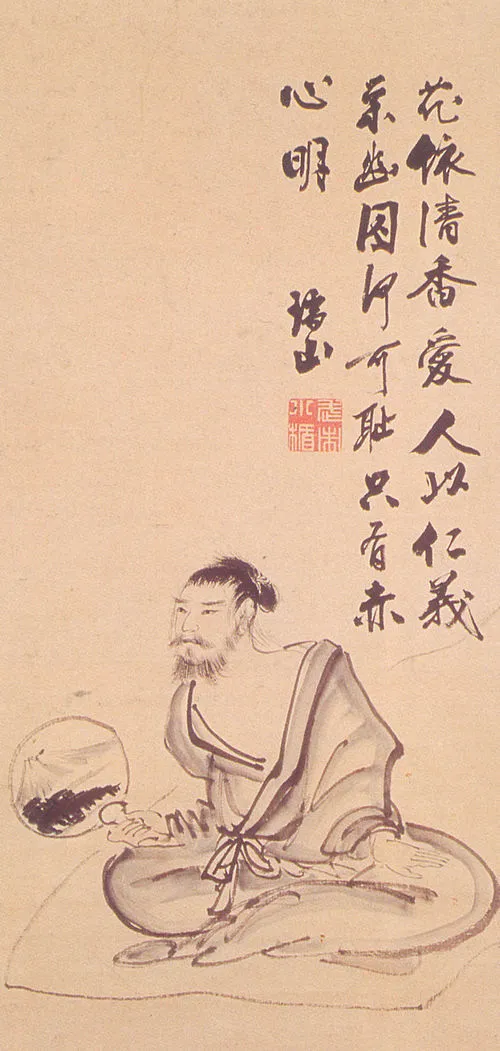

幕末の動乱期日本は大きな変革の渦中にあったそんな時代に志士として名を馳せた武市瑞山が誕生したのは年のこと彼は高知藩出身でありその幼少期から強い正義感と政治への関心を持っていたしかしこの若者が後に薩摩藩に匹敵するほどの剛腕と称されるまでには数の波乱が待ち受けていた武市は若い頃から儒学を学び自らの思想を深めていくしかしそれにもかかわらず彼が直面する社会は冷たいものであった将軍家による幕藩体制が揺らぎ民衆は不満を募らせていた時代だこのような状況下で彼は自分自身の運命だけではなく日本全体の行く末にも思いを馳せるようになったそして年代半ば武市瑞山はついに志士として活動を開始するそれ以降日本各地で同じ志を抱く仲間たちと共鳴しながら新しい政治体制樹立へ向けて力強く動き出すしかし皮肉なことにその過程で彼自身が追放されるという試練も経験したこのことからおそらく彼は失意とともに再起への決意を新たにしたことでしょう年には土佐勤皇党という組織を結成しそのリーダーとなるこの時期武市はまさしく運命的な存在となり多くの若者たちが集まり始めた多くの場合自身の日常生活すら犠牲にしながらこの運動には情熱的だったようですそして年大政奉還の声が高まる中で彼もまたその実現へ向け活動していたしかしそれにもかかわらず幕府との衝突や内部抗争など多岐にわたる問題にも直面したのである実際にはこの一連の出来事こそが彼自身だけではなく日本全体への試練でもあったと思われますその道筋には多様な人との出会いや別れもありました特に長州藩との連携や薩摩藩との接触など新しい政治勢力との関係構築こそが重要視されましたそしてそれぞれ独自性ある考え方や戦略によってお互い影響し合うこれこそまさしく歴史的瞬間でしたしかし年月日おそらく運命とは残酷です武市瑞山は捕えられ処刑されその短い生涯は終焉を迎えるそれでもなお日本国内では未だ維新の気運が高まり続け新しい時代へと進む力となっていたこの流れには当然ながら多くの志士たちによる貢献も存在しているそのためか一部ではもし武市瑞山が生き延びていたならばという仮説も語り継がれているほどだ実際このような議論について考えるととても興味深い要素がありますね例えば成功していただろうかそれとも失敗だったその問いかけこそ歴史家たちによって繰り返され続けていますしかしその一方でその死後年以上経った今でも不屈の精神や理想主義こそ現代人にも影響与えている部分がありますまた今日でも高知県内では彼への敬意や感謝表現するイベントなど様行われていますその姿勢を見るにつけ歴史とはただ過去だけじゃないという言葉も思わず口から漏れることでしょう例えば高知県内で建設された記念館や銅像これこそ地域住民として大切になっていますねこのように見ると感じます武市瑞山は単なる過去人物ではなくその意思や信念こそ今日まで息づいているものなのだ さて生涯短かったと言われつつも非常識とも取れるほど真摯だったこの志士一度立ち止まって考えてみたいですね 何より死んだという事実のみならず生前どんな思索・発言残したかそこから得た教訓とは何なのかぜひ知識として広めたり継承してゆこうと思います こうして刀剣で象徴された激動の日日本国自体揺れる潮流ただそれだけじゃない人間ドラマとして皆さんにも伝われば嬉しい限りです