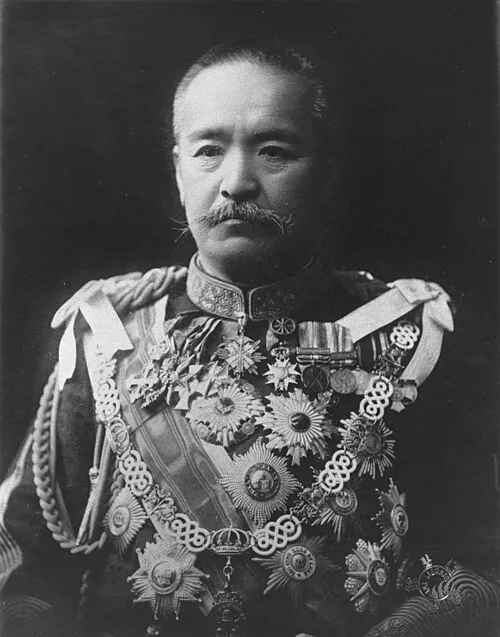

生誕年: 1886年

名前: 高畠素之

職業: 社会思想家

死去年: 1928年

年 高畠素之社会思想家 年

高畠素之は年当時の日本において新たな社会思想を探求する運命を背負って生まれた彼の誕生地は古くから商業と文化が交差する町として知られる場所だった幼少期から賢明さと探究心を兼ね備えた彼は早くも周囲の人に影響を与え始めていたその後東京大学に進学し西洋哲学や政治学に強い興味を持ちつつ多様な思想家たちの著作に触れていくことになる

大学在学中彼は特に西欧の社会主義思想が持つ魅力に引き込まれそれが後のキャリアにも大きな影響を与えることとなったしかしその思考過程には常に葛藤が伴っていた日本独自の文化や伝統との調和を図ろうとしながらも西洋的価値観との対立これこそが彼自身のアイデンティティ形成への道筋であったと言えるだろう

卒業後高畠は教育者として活動し始める若者たちへの教育こそが社会変革への第一歩だと信じて疑わなかったしかしそれにもかかわらず彼は次第に現実とのギャップに苦しむようになる教壇で語る理想主義とは裏腹に日本社会には根深い貧困や不平等問題が横たわっていたからだこの矛盾が高畠をさらなる思索へと駆り立てるのである

年代半ば高畠素之はその著作社会的思考を通じて自身の信念やビジョンを広く発信するようになる人間同士の絆と協同に重きを置いたこの作品には多くの若者や知識人から熱烈な支持が寄せられたしかし皮肉なことにこの時期日本国内では激動の日が続いておりその影響で彼自身も再び悩み始める

特に第一次世界大戦後日本もまた国際的舞台で存在感を示すようになりその結果として軍国主義的傾向も芽生えていったその中でも高畠は自己探求のみならず人間同士の真摯な関係構築こそ重要であると強調したそれゆえか多くの場合非暴力や対話を推奨する姿勢ゆえ多くから理解されないこともしばしばあったしかしおそらく彼自身それこそが自分自身ならではの道なのだという確信があったと思われる

年代初頭高畠素之はいよいよ多方面で活躍し始め講演会などでも精力的に登壇して論じ続けたその言葉には一種独特な情熱理想だけではなく苦悩も含んだ複雑さ があふれていたそして彼は一部マスコミにも取り上げられ有名になりつつあったしかしそれにも関わらず内面的な孤独感には抗えないものだったとも推測できる公私ともども忙しい日ながら一体何故これほどまで自分は孤立しているかこの問いかけこそ高畠本人による内なる声だったかもしれない

年高畠素之という名前は突然この世から消えてしまう不運にも病気によって早逝したその事実には多くの人が衝撃を受けただろうそして皮肉なのは彼の日記や著作群へ寄せられる反響が増加したことである高畠という名はいまだ多様性豊かな議論対象となり続け人によって語り継ぐべき思想家として位置づけられる運命となったのであるそれでもなお高畠自身は望んだ通り人間本来持つ共感の概念これは今なお忘れ去られるべきではないテーマと言えるだろう