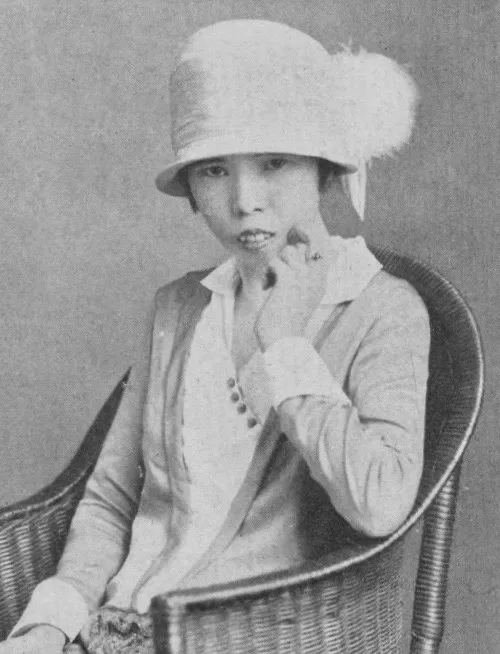

生年: 1894年

名前: 高群逸枝

職業: 詩人、民俗学者

没年: 1964年

年 高群逸枝詩人民俗学者 年

高群逸枝の物語

年静岡県で生まれた高群逸枝彼女はただの詩人や民俗学者ではなかった彼女の幼少期は祖母から語り継がれる民話や昔話に彩られておりその影響が後の作品に色濃く反映されることになるしかしその穏やかな日も長くは続かなかった

家族が移住した東京で高群は新しい環境に適応しなければならなかったその過程で彼女は自身が抱えるアイデンティティの葛藤を感じ始めた周囲との違いそれは育った環境や文化的背景から来るものであり彼女の内面を掻き乱していたしかしそれにもかかわらず文学への情熱が彼女を支えた

大学に進学することで彼女はより多くの文学と出会い新たな刺激を受けることになったそしてこの時期に彼女自身が持っていた想いや経験を詩という形で表現し始めた言葉には力があると信じて疑わなかった高群は自身の日常生活や自然とのふれあいを題材にした詩を書き続けた

最初の成功と挫折

数年後高群逸枝はいくつかの文学雑誌に作品を掲載するようになりその独自性から注目される存在となったしかしそれと同時に多くの批判にもさらされたある評論家は女性特有の感受性ばかりではなく普遍的なテーマにも挑戦すべきだと論評したのであるこの指摘によって高群自身も迷い悩む日を送ることになる

民俗学への道

皮肉なことにこの批判こそが高群を新しい方向へと導いた彼女は日本各地を巡りながら地方文化や伝説について研究し始めそれによって自分自身のルーツとも向き合うことになった訪れる先で出会った人との交流やその土地特有のお話によって彼女自身も成長していったようだその結果多くの民話集や研究書として発表されることとなる

人生最大の転機

年代高群逸枝には大きな転機が訪れるそれまで持ち続けていた女性らしさに対する考え方と社会的役割への意識が変化したのであるこの時期日本国内でも女性解放運動など社会変革への動きが活発化しており高群もその波に乗ろうとしていたしかしその挑戦にはリスクも伴う当時多くの保守的な意見との対立も起こったためだ

政治活動と創作活動

政治活動へ積極的参加する一方で創作活動にも力を注ぎ続けていた高群その二重生活には疲れ果てる瞬間もあっただろうしかし一つ一つ自ら納得できる形で作品を書くことで得られる喜びこそがこのストレスを軽減させていた可能性もあるそしてその情熱はいよいよ実業界でも認知され多数賞賛されたという記録すら残っている

晩年と遺産

年高群逸枝は静かな死去という形でその生涯を閉じたその死後人から寄せられた追悼文にはこの世代唯一無二の存在だったと称賛され続けているまた高群がお手本となったことで多く登場した若手女性作家達今思えばおそらくこれこそが真実なる遺産と言えるだろうさらに興味深い点として日本各地で行われている民俗学イベントでもその名まえを見る機会さえ増えている