生年月日: 1859年

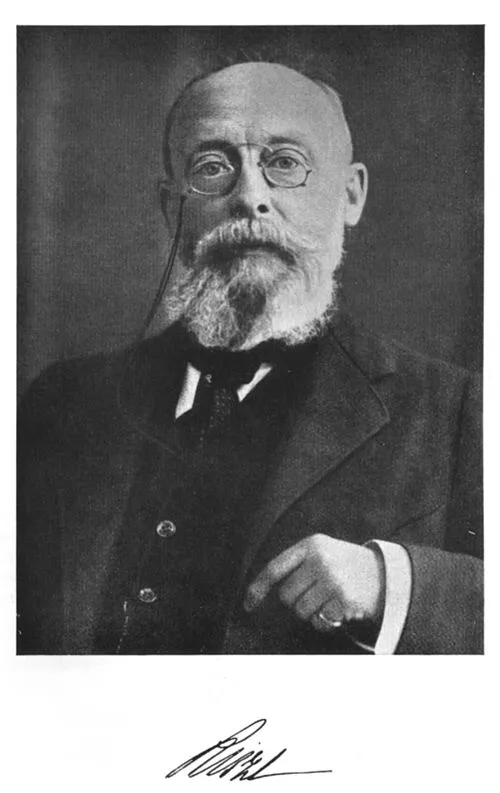

名前: ショーレム・アレイヘム

職業: 劇作家、小説家

死亡年: 1916年

ショーレム・アレイヘムユダヤ文学の巨星

年ロシア帝国のウクライナ地方に生まれた彼は未来のユダヤ文学界においてその名を不朽のものとする劇作家であり小説家となる運命を背負っていたしかし彼が成長する中で直面した貧困と社会的な圧力は彼の作品に深い影響を与えることになる

幼少期から文学への情熱を抱いていたショーレム・アレイヘムだが家庭環境は決して恵まれてはいなかった父親はラビでありながらも貧しい暮らしを強いられ母親も家庭内で多くの苦労を抱えていたそれにもかかわらず彼は学問への強い欲望から逃れることができず多くの時間を本に費やしたこれは後自身の創作活動へとつながる礎となった

若き日には様な職業につくがそれでも心の奥底には作家として成功したいという夢が宿っていたそしてついに自身初の作品を書き上げた時この世界との結びつきを果たす瞬間だったしかしそれは同時に多くの批判や挫折とも直面することになる運命でもあった

ショーレム・アレイヘムが本格的な作家活動を始めた際多くの人がユダヤ人コミュニティー内で抱える苦悩や喜びについて知る機会となった特にテヴェルなどの日常生活や人間関係について描写した短編小説群ではその独特な視点と温かみ溢れるユーモアによって読者を魅了したこの作品群はおそらく当時のお金や権力だけではなく人間関係そのものへの深い理解から生まれたものだろう

また皮肉なことにショーレム・アレイヘム自身も多くの場合自身の日常生活と同じような経済的困難さにも直面していた実際には収入源として選んだ劇作活動も思うようには行かずそれゆえにしばしば他者とのトラブルにも巻き込まれてしまったこの矛盾こそが彼自身の日常そのものであったと言えるかもしれない

大西洋越えて

世紀初頭西洋文化との接触が進む中で彼は米国へ移住する決断を下すしかしそれにも関わらず新しい土地でも故郷ウクライナから持ち込んだ文化や伝統とは切り離せない現実だったそのためアメリカ社会で成功するためには自身のアイデンティティーとの折り合いを付けながら新しい創造物を書かなければならなくなる

この移住によって生まれた作品群には一層鮮明になった風刺的要素や新しいテーマ性が見受けられる例えばノンネと呼ばれる主人公キャラクターはこの異なる環境下でも変わることない愛情深さと滑稽さによって読者との共感ポイントとなりその人気ぶりはいまだ衰えないまたバビッチという戯曲では新旧文化対立というテーマを書き上げておりその内容はいまだ議論され続けている祖国に対する思慕とも言うべき感情それこそショーレム・アレイヘム自身が克服し続けていた葛藤だったのである

晩年と遺産

年生涯最後の日に突入すると共に多く病苦にも苛まれていたショーレム・アレイヘムしかし皮肉にもこの頃までには既に多く評価されておりその名声は確固たるものになっていたそして死去後大衆から受け入れられただけではなく高尚なる文壇からも高評価される存在となってゆくこの事実こそがおそらく彼自身生前中感じ取ることのできなかった幸福だったとも言えるだろう

現在への影響

として活動している現代著名人達例えば最近流行している映画などでは多数存在していますそしてその背景には必ずと言っていいほどショーレム・アレイヘムという名前を見る機会がありますその詩的要素と同時進行して登場人物達への細かな配慮これこそ今なお我の日常生活へ影響し続けている証拠なのですまた今日でも世界各地で行われている演劇祭などではテヴェルの上演など観客席満員御礼なんていう光景も珍しくありません

今日まで年もの歳月が流れている中その姿勢や考え方つまり一歩踏み出す勇気を我現代人も忘れてはいけません言葉ひとつひとつ何より重要ですがそれ以上になぜ書かれる必要性なのか ショーレム・アレイヘムならこう問い返すことでしょう その答えこそ未来へ繋ぐ鍵だからです