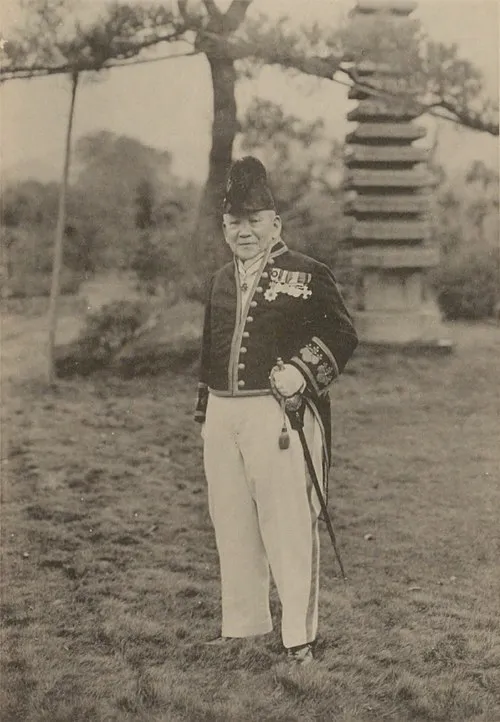

名前: 下村湖人

職業: 小説家

生年月日: 1884年

死去年: 1955年

下村湖人影の中で光を放った小説家

年静かな田園地帯の片隅に彼は生まれた幼少期から文学に対する情熱が芽生え彼の心には常に物語が宿っていたしかし時代は厳しく彼は貧しい家庭環境の中で育ち自身の夢を追い求めることは容易ではなかったそれにもかかわらず若き日の下村湖人は学校で詩や短編小説を書き始めその才能が徐に周囲に認められていった

大学へ進学した際彼は文芸サークルと出会いその中で多くの仲間たちとの交流を深めていくこの経験が後に彼の作風やテーマ選びに大きな影響を与えたことは間違いない卒業後すぐ小説家としてデビューするチャンスが訪れたがそれもまた簡単には実現しなかった皮肉なことにデビュー作は当初ほとんど注目されず失望感を抱える日が続いた

しかしながらこの困難な時期こそが下村湖人を成長させる肥沃な土壌となったおそらく彼自身も気づいてはいなかったかもしれないがこの苦しい時間こそが後の名作につながる重要な過程だったと言えるだろう年代になると徐に評価され始め湖畔などの作品によってその名声は広まっていく

年代になると日本全体が戦争への道を歩み始めていたその渦中で下村湖人もまた自身の立場について考えざるを得なくなるしかしそれにもかかわらず彼は文学による表現活動を続け戦争に対する批判的視点や人間関係の複雑さについて深く掘り下げた作品を書いていったこの時期を書くことで得た知見や感情がおそらくその後のキャリアにも大きく影響したと思われる

年日本では終戦という大きな転換点が訪れるそれでもなお多くの文士たちは新しい時代への不安や戸惑いから抜け出せず苦しんだしかしその混沌とした状況下でも冷静さを失わず新たなる視点から作品を書くことになったそしてこの時期発表された白鷺などでは人間存在への問い直しとも言えるテーマへ挑む姿勢を見ることができるこのような変化こそが本物の作家として成長するためには不可欠だったと言えるだろう

年代になると一層盛んになった社会運動や市民意識的流れもあり自身の日常生活すべてを書籍化して世間へ届けたいという思いや欲望も高まっていたその結果生まれた数の作品はいまだ多く読者によって愛され続けているしかしそれだけでは満足できず新しい挑戦として自伝的要素も盛り込むようになり私という存在とは何かという問いについて真剣に向き合う姿勢も見受けられるようになったそうした内面的探求こそ本質的には作品世界だけではなく自分自身との対話でもあったのであろう

未完成だからこその魅力

死去する年まで多彩なジャンルで書き続けただけではなく大衆小説から純文学まで幅広いスタイルで新しい風潮にも応じていた当時注目された一つ一つの記事には反響があります 現在振り返れば一つ一つ落ち着いて見直してみてもそれぞれ異なるテーマ性や独自性持ち合せているそのため現在でも多方面から評価され続け高校生から社会人まで共感できる部分あると思われます実際問題本当に魅力的なのです

文化遺産として残されたもの

そして今彼女亡き後年以上経過した今日でもその作品群はいまだ多く読者によって再解釈され続けています湖畔が描写している自然美や登場人物同士織り成す複雑さこれらは現在および未来へ向けた重要メッセージとも言えますそして皮肉にもこれほどまで長期間語り継ぎたい存在なのだから 下村湖人氏個自身意図した以上に永遠となりました誰より優れただけという事実以上その背後隠れている色んな情景映し出す数珠繋ぎこれこそ真正面から向き合う必要ありそうですね