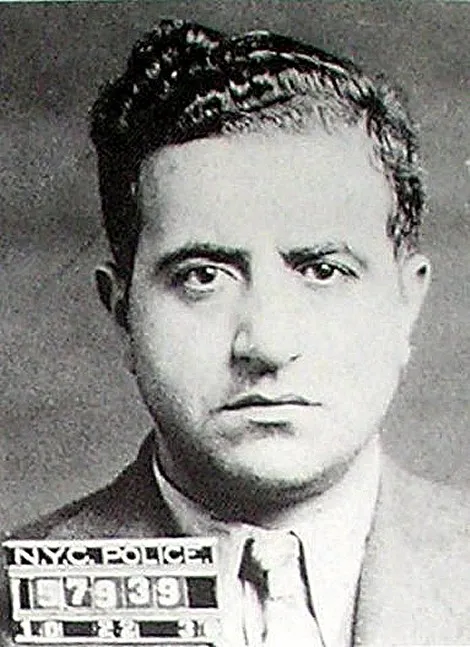

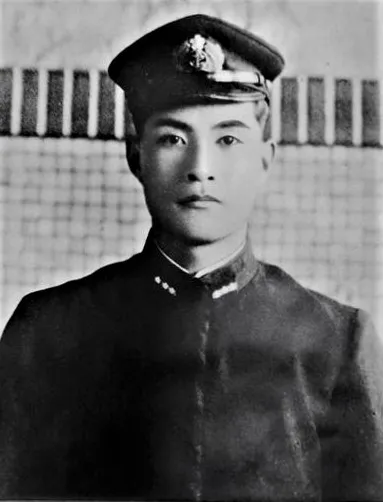

生年月日: 1896年

職業: 実業家、民俗学者

役職: 第16代日本銀行総裁

没年: 1963年

年 渋沢敬三第代日本銀行総裁実業家民俗学者 年

渋沢敬三彼の名を知らない人は少ないだろう年に生まれた彼は実業家としての成功を収め日本銀行の第代総裁となるまでの道のりは波乱に満ちていた敬三は若い頃から経済学に興味を持ち早くからその才能を発揮していたしかしそれにもかかわらず彼がこの分野で名を馳せるまでには多くの試練が待ち受けていた若き日の渋沢は日本が急速に近代化していく時代背景の中で育った西洋文化が流入し国際的な視野が求められるようになっていたしかし教育機関では伝統的な価値観も重視されており彼は両者の間で葛藤することとなるおそらくこの経験こそが後彼自身が築く経済的理念やビジョンに大きな影響を与えたのだろう世紀初頭日本は大正デモクラシーという新しい潮流に乗って変革期を迎えていた渋沢もその一端として実業界で活躍するようになるしかし皮肉なことに彼が直面した最大の試練は第一次世界大戦だったこの戦争によって世界経済は不安定になり多くの企業が破綻したそれにもかかわらず渋沢は逆境を乗り越え自身のビジネス帝国を築いていったその戦略眼と冷静さには多くの人から称賛される理由があった年代には民俗学にも目を向け始めた当時日本国内では伝統文化への再評価が高まりつつありその潮流とともに敬三も自ら研究活動へと足を踏み入れることになるその研究内容には日本各地のお祭りや風習について深い洞察力と情熱で記述されたものばかりだったもしかするとこの活動こそ彼自身の日常生活や経営哲学にも影響し人とのつながりや地域社会への貢献意識につながったのであろう年代後半になると日本銀行総裁として任命されることになるこの役職には重責とともに多大な期待も伴ったしかしながらその立場故自身だけではなく国家全体への影響力も増しているというプレッシャーから来る精神的苦痛もあっただろう日本経済再生の声高まる中で多岐にわたる政策決定へ関与しそれでもなお平穏無事でいる姿勢こそこの人物特有と言える当時大きな決断として金利政策などにも手腕を発揮したその結果として日本国内では一定期間内にインフレ率抑制など成果を見ることとなったしかしその裏側では様な圧力や批判も寄せられていたことでしょうどうすれば景気回復につながるかという問いへの解答探しそれこそ真剣勝負だったと言えるそして年生涯最後の日まで情熱と忍耐強さでこの役職について働き続けた死去後その遺産はいまだ日本社会でも色濃く残っている今なお敬三という名義の商品やサービスを見ることで多くの人がその功績について語り継ぐ機会となっているまた民俗学者として残した著作物も新しい世代によって読み継がれ続けているこのような文化的遺産とは何かそれこそ現代人との関連性ひいて言えば私たち自身の日常生活へどう結び付いていけるかというテーマでもあるだろう今振り返れば生涯年という短い時間ではあったもののその活動範囲は広範囲だった一部ファンによればもし現代にも渋沢さんがおればと思わせぶりな発言すら耳打ちされるほどそのため人はいまだもしシリーズなる架空シナリオ構想などでも楽しんできている状況だ現在年一見無縁と思われそうなのだが民俗を意識する動きや地域密着型の商業活動など目立つ今日この頃それゆえ今ある社会課題解決策へのアプローチ法など果たしてどんな形になるべきなのかその重要性含む検証作業等考慮すれば尚更興味深い視点です歴史家達曰く長期的見通しは重要しかし何より過去から未来へ織り成すストーリー自体人間関係抜きには語れぬ要素ですそしてそれぞれストーリー背負いつつ生存競争繰り広げたりするワケですからだからこそ今日でも敬三の名前呼ばれる所以なんでしょうね