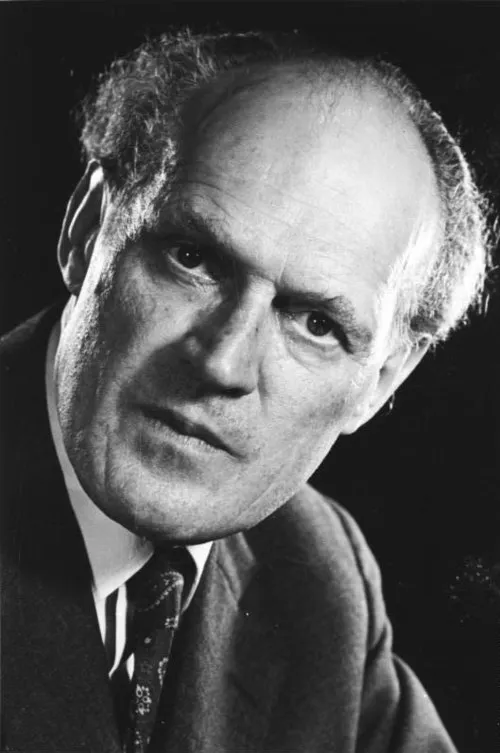

生年: 1904年

名前: 柴生田稔

職業: 歌人、国文学者

没年: 1991年

柴生田稔言葉の魔法使い

年静かな村に一人の男の子が誕生したこの男の子こそ後に歌人として名を馳せる柴生田稔である彼の人生はただ言葉を操るだけでなくその背後にある感情や文化を深く理解しそれを表現することによって彩られていった

幼少期彼は自然とともに育った野原を駆け巡り四季折の風景に心を奪われたそしてその美しさはおそらく彼が詩を書く際のインスピレーションとなっただろうしかしこの静かな日も長くは続かなかった第二次世界大戦が勃発し多くの人が苦しむ時代が訪れたそれにもかかわらず柴生田は常に文学への情熱を失わなかった

大学では国文学を学びその才能はすぐに開花した彼は多くの詩を書き上げその中には日本古来の伝統や自然への賛美が色濃く反映されていた皮肉なことにその作品群が注目され始めたころ日本社会は戦争によって荒廃していたのである

初めて詩集海辺を出版したとき多くの批評家たちはその独自性と感受性に驚愕したしかし同時に彼には悲劇的な背景もあった戦争によって愛する人との別れや自身も戦地へ赴く運命となり一時的には創作から遠ざかることとなったそれにもかかわらず人間として感じる痛みや喜びについて考え続けたことが後の日へ繋がっていったのである

復帰と新たな挑戦

戦後日本社会は再建へ向けて動き出したその中で柴生田もまた新しい日本文学の一翼を担う存在として戻ってきたしかしこの頃から人の日常生活には新しい価値観や思想が芽吹いておりそれまでとは異なるアプローチが求められるようになったそれにもかかわらず彼自身は伝統的な要素から離れようとはしなかったおそらくそれこそ彼自身だったからだろう

そして年代になると自由律俳句という新しいスタイルで名声を得るようになったこの形式では特定の音数制限なしで表現できるため多様な感情や思考を存分に表現できたのであるそのため多様性豊かな社会背景とも調和するものとなり多くの読者との共鳴につながっていった

影響力と遺産

さらに年代以降柴生田稔は教育者としても活動し始める言葉と心のつながりについて学生達へ語り続け多くのお弟子さんたちへその思い出や技術などを伝えていった皮肉にもこの教育活動こそ彼自身に多大なる影響与え自身でも気づいていないようだったその結果として残された作品群には新世代へのメッセージとも取れる側面も見受けられる

晩年知恵と思索

年生涯年という長い旅路を経て天寿を全うしたその死去直前まで創作活動や講演など積極的だったと言われているしかしそれでも尚不安定さゆえの日常生活には苦労していた部分もあったという他方で新世代との関わり合いや交流など人間関係には恵まれていたそうだまた老境でも依然鋭敏だったと言われその思索力のお陰で日本文化への貢献度はいまだ高評価され続けている

全盛期となった現在でも一部ファンや文豪愛好者達によってその作品群はいまだ広まり続け新しい解釈による賞賛なんかも受け取っている一体どれほど多様化したこの社会でもおそらく言葉という媒体こそ永遠だと思わせてしまう存在なのであろう

歌声 というキャッチフレーズ僕を持ち込むことで実感させても余裕です 柴生田稔この名文士はいまなお我の日常生活可能性いっぱい散布されます